Мария Прилежаева

Мария Прилежаева

Маняша

Повесть для детей и родителей

Рисунки С. Трофимова

Глава шестнадцатая

Негромко звякнул колокольчик входной двери. Маняша, не успев снять форменное платье и передник после гимназии, побежала в прихожую отворить. Молодая женщина, разрумянившаяся на морозе, в котиковой шапочке и недлинной зимней жакетке, на которой еще не остыли снежинки, перешагнула порог.

- Надежда Константиновна?

Маняша никогда не видела ее, слышала о ней от Ани, но не видела. Чутье подсказало: Она.

- Надежда Константиновна! - повторила, пугаясь ее встревоженного взгляда. - Беда?

- Нет. Неприятность, но не беда. Можно видеть Марию Александровну? Очень срочное дело.

- Мамочка, мамочка! К нам из Питера. Пожалуйста, раздевайтесь, Надежда Константиновна, давайте жакетку сюда, на вешалку. Ах, как мы рады, я рада! Володя не болен? Что с Володей?

Она забросала нежданную гостью вопросами. Надежда Константиновна понравилась ей с первого взгляда. Милая Володина невеста! Никто не говорил ей, что невеста, но она уверена, как хотите, уверена! Маняша во все глаза разглядывала ее, чем дальше, сильнее располагаясь симпатией. "Как просто держится, как естественно говорит! Не красавица, а что-то в ней неотразимо притягивающее. Открытый взгляд, раздумье, чуть строгость и вместе доверчивость в выражении лица. Она любит Володю, милая Надежда Константиновна!"

Вошла мама, смертельно побледнев при виде Надежды Константиновны. Та вскочила со стула.

- Успокойтесь, Мария Александровна! Случилось, но не самое страшное. Владимир Ильич арестован, в тюрьме, в доме предварительного заключения, - это легче Петропавловской крепости; за решеткой, но не самое страшное. Я приехала вас известить и по делу.

- Расскажите.

- В Петербурге Владимир Ильич, вы знаете, сразу нашел товарищей, - заспешила, заволновалась Надежда Константиновна. - У него всегда... У него всегда товарищи. С первых встреч все поняли: он особенный человек. Удивительный... Прозвали Стариком. Старик, а ему двадцать три... Поражаешься, сколько нового внес он в рабочее движение! А дело, с каким я приехала, заключается в следующем. Когда этим летом, под осень, Владимир Ильич вернулся из-за границы...

- Да. И раньше Петербурга заехал к нам, - перебила Аня.

- И привез чемодан, - продолжала Надежда Константиновна.

- Помним, помним! Такой красивый, желтый чемодан!

Мария Александровна, нервно теребя на кофточке пуговицу, упавшим голосом спросила:

- Что же в том такого? Что-то опасное? Надежда Константиновна, скажите откровенно.

- Только откровенно! Возвращаясь из-за границы, Владимир Ильич вез домой порядочно литературы, все нелегальное, политическое. Знает, нельзя, но соблазнился. Заказал в тамошней мастерской чемодан с двойным дном, упрятал между днами запрещенные в России книги. На нашей пограничной станции при таможенном осмотре чиновники - цап! Повертели, постучали. Владимир Ильич понял, уловили по звуку второе дно: "Влетел!" Но его не задержали в тот час. Специально отпустили, чтобы вести наблюдение. Шпики и раньше следили за ним, а теперь уж вовсе: чемодан с двойным дном для жандармов улика. Выследили, с кем связан, у кого из рабочих бывает, что агитирует. Ну и... девятого декабря арестован.

- И что нужно? - тихо уронила Мария Александровна.

- Купить похожий чемодан и, если к вам придут с обыском, что вполне вероятно, сказать, что да, это и есть тот, который Владимир Ильич, возвращаясь из-за границы, оставил дома, в Москве.

- Аня быстро вышла из комнаты, мигом вернулась в шубе и шапке.

- Иду искать чемодан.

- Важно, чтобы более или менее похожий. Я с вами, - поднялась Надежда Константиновна.

Все делалось скоро, без лишних слов, без ахов и охов.

А Маняша проводила маму в ее комнату:

- Мамочка, тебе надо лечь.

- Не хватает заболеть, самое время. Ничего, пустяки, стариковские штучки, - пыталась улыбнуться мама.

Но какие уж там улыбки! Не до улыбок. У нее еле шевелились губы.

Маняша капала в рюмку капли Зеленина, поила с ложечки чаем, Митя побежал за врачом. Маняша поминутно поглядывала в окно:

- Как медленно тянется время. Как долго они не идут с чемоданом. Несносно ждать!

- Напрасно нервничаешь, не сразу найдешь, что ищешь, - урезонивал Митя. До прихода врача он проверял мамин пульс, ставил градусник, озабоченно хмурил брови и не переставал повторять: - Мамочка, спокойно полежи два дня, от силы три, не больше. Немного откроем форточку, дохнем свежим воздухом...

Наконец чемодан принесен. Новехонький, желтый, как и требуется, ни пятнышка, ни царапинки.

Нет, так не годится, ведь он приехал издалека и ничуть не постарел, и бока не помяты. По-до-зрительно, хе-хе.

- Маняша, за дело! - скомандовал Митя. Досталось бедному чемодану. Его тузили кулаками, швыряли, запихивали под кровать, пока не убавили в нем щегольства, теперь подозрений не вызовет.

А потом вечер сидели в столовой тихо-претихо, чтобы не беспокоить маму, и Надежда Константиновна рассказывала о петербургской жизни Володи.

Владимир Ильич приехал в Петербург с явками, то есть секретными от полиции адресами верных людей. Явки дали самарские друзья, сначала в Нижний Новгород, зачем он и останавливался там по дороге в Петербург, дальше в столицу. Владимир Ильич встретился с товарищами. В скромной комнатке на Васильевском острове произошло совещание Петербургского марксистского кружка студентов-технологов. Впоследствии этот кружок получил название "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". Владимир Ильич им руководил.

Маняша замерла, услышав эти большие слова: "Союз борьбы". Как набат, зовущий в поход против несправедливостей, насилий фабрикантов, купцов, помещиков над народом. В поход за правду, народное счастье.

"Володя, это ты!" - восхищенно думала Маняша.

И Надежда Константиновна сказала:

- Это он. Открывать рабочим марксистскую науку революционной борьбы учит Владимир Ильич. Готовиться к свержению царя, созданию рабочей и крестьянской власти.

На фабриках, заводах в Петербурге, скоро в других промышленных городах и в Москве образовались кружки "Союза борьбы".

Давно глубокая ночь. В соседних домах погасли огни. Улица погрузилась в темноту.

- Вы устали? - застенчиво спросила Надежда Константиновна.

- Нет, нет! Говорите!

- До утра! Пожалуйста, всю ночь, до утра! - Сложив просительно руки, взмолилась Маняша.

Они и просидели при свете слабенькой лампы почти до рассвета.

Узнала Маняша то, о чем смутно догадывалась еще в Самаре, слыша отрывки бесед Володи с товарищами. Она прочитала "Коммунистический Манифест", но его призывы казались ей непостижимо далекими. И вдруг брат Володя поднимает сотни, тысячи рабочих, вдохновляет верой и знанием. Пишет листовки, книгу. Надежда Константиновна наизусть прочитала конец книги, написанной Маняшиным братом:

"...русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции".

Глава семнадцатая

На следующий день Надежда Константиновна и Аня уехали в Петербург.

Маняша посещала гимназию. Без подъема. Неинтересны уроки, нет охоты побыть с подругами. Училище сестер Гнесиных, занятия там интересны захватывающе! Каким счастьем было бы стать музыкантшей, жить в этом волшебном мире. Но последнее время Елена Фабиановна, хмуря брови, иногда замечала:

- Дружок, ты не всю себя отдаешь музыке. Музыка требует труда неустанного.

Маняша трудилась, но не могла отдавать себя музыке всю. Многое другое требовало времени. "Вот кончу гимназию, тогда уж..." А теперь, когда с Володей случилась беда, тревога о маме захватила полностью душу. Домой, домой, к маме! Мама слабенькая, худенькая, утомлялась говорить, лучше слушать Маняшу. О своей сегодняшней жизни Маняше скучно рассказывать. Скорее бы поправилась мама, поедем в Петербург, увидим Володю, услышим голос, чем-то поможем.

- Ведь я и раньше помогала, хоть немного, еще в Самаре, кто доставал ему книги, помнишь, мама? Бывало, притащишь целую кипу. "Историю французской революции" сама хотела прочитать, но трудно. Теперь прочитала. И еще много книг, Володя составил мне список. Мама, мне кажется... я поняла... понимаю Володино новое, что он принес, что Надежда Константиновна сказала... Может, не до конца, но главное понимаю.

Снова смысл жизни всего дома в ожидании писем. Аня писала из Петербурга маме и Марку. Нечасто, скупо, намеками. Письма читались, перечитывались вслух и наедине. Сообщалось в письмах, что "больной" выглядит бодро, и мамино лицо озарялось нежной улыбкой, все оживлялись, как будто в комнате светлеет, словно солнечный луч прорвался сквозь ледяные узоры зимних окон.

"Но надеяться на скорый выход из больницы нельзя".

"Из тюрьмы", - мысленно переводит Маняша. Тюрьма... Само слово страшит. Решетка, железная дверь камеры, узкая щель окна под потолком, ни на секунду солнца, полумрак, одиночество. Как подумаешь, зябкая дрожь побежит по телу, холодом обольет сердце. Что там с Володей?

Михаил Александрович Сильвин, Володин петербургский товарищ, второй после Надежды Константиновны вестник беды, горячий и громкий, не мог усидеть на месте двух минут, срывался со стула, бегал по комнате.

- Гиганта заперли в клетку! Что делать за решеткой человеку силищи непомерной, закованной в цепи. Чем жить? Как жить под семью замками великану, которому дан огромный талант действовать?

Но иногда Анюта напишет: "С В. поболтали нынче полный час, он бодр по-прежнему".

- "Поболтали", - повторит мама.

Она вдумывается в каждое слово с надеждой и страхом. Взвешивает, строит догадки. Аня всячески оберегает ее, дурное скроет или смягчит, но если бы было очень уж худо, не написала бы "поболтали".

- Верно, дети? Верно, Маняша?

Маняша согласно кивает, а мама, оглядываясь по сторонам и на дверь, словно кто-то может услышать, опасливо:

- Никогда, ни с кем чужим ни слова о том, что с Володей, и о том... прошлом.

- Конечно, мама.

Так и не посвятила Маняша ни маму, ни кого другого из семьи в ту историю. Это случилось вскоре после Самары и уже позабылось, тем более что последствий ведь не было. Какие могли быть последствия?! Ничего не могло быть, однако...

Среди одноклассниц Маняши выделялась одна по имени Тата. Имя поначалу немного царапнуло. Вообще Маняша не сразу сближалась с людьми. Живая и разговорчивая дома, при чужих сжималась, уходила в себя. Застенчивость мешала быстро завязывать знакомства, тем более дружбы. Но к Тате любопытно приглядывалась. Улыбчивая, с ямочками на розовых щеках, светлой косой, узенькими дужками черных бровей Тата была прехорошенькой. Маняше хотелось делить ее веселье и смех. Как все девочки в классе, она любовалась грациозностью Таты, когда на уроке танцев она вырисовывала ножками на паркете замысловатые па. Учительница танцев, в прошлом балерина Большого Императорского театра, при своей полноте и солидном возрасте легкая, как мотылек, хвалила способную ученицу:

- Прелестно! С вашей внешностью и происхождением, Тата - я слышала, папу приглашают с повышением в столицу? - с вашими данными вы можете в Петербурге стать фрейлиной императорского двора, я надеюсь, при связях... Раз-и, два-и...

В первые дни поступления Маняши в московскую гимназию "фрейлина" бросила на ходу:

- Новенькая? Из Самары? Перевели папу? Ах, умер...

Она сочувственно качнула головкой и упорхнула. И, как ни странно, продолжала издали нравиться Маняше. Странно, потому что случалось Маняше услышать Татину болтовню с подружками о туалетах, модных прическах, кавалерах, званых вечерах там-то и там-то. Темы для Маняши чужие до непонятности. Странно потому, что опять же случайно узнала Маняша, что Татин отец - немалый чин в жандармском управлении. Это смутило, хотя... Разве обязательно дочь повторяет отца? Помните Софью Перовскую? Но однажды, довольно скоро, на перемене Тата необычно замедленной поступью приблизилась к Маняше и, похолодевший взгляд устремив в упор, произнесла заученно:

- Папа в разговоре заинтересовался твоей фамилией. Ты не из тех Ульяновых, у которых был сын-преступник, его повесили, покушался на государя? Неужели твой брат?

Голубенькие стеклышки Татиных глаз кололи, выпытывая. Маняша оцепенела.

- Ну, конечно! - с привычной беспечностью поняла по-своему Тата. - Слава богу, слава богу, вы не те Ульяновы. Однофамильцы. А я испугалась, неужели брат - преступник? Ужас, стыд, если бы брат!

Задребезжал звонок, приглашая к уроку. Подружки угодливо подхватили "фрейлину" Тату, влекли в класс.

Маняша не помнит, как кончились уроки. Как шла и вернулась домой... Машинально переодевалась в домашнее платье. Все собрались к обеду, кроме Мити, он жил в вольном, вернее, трудовом студенческом ритме, огорчая маму беспорядочностью питания и сна.

Маняша молча села за стол.

- Ты странная сегодня, - заметила мама.

- Тебе кажется, мамочка, - не поднимая головы, отозвалась Маняша, пряча растерянность. Она смятенно решала, стыдно или не стыдно, правильно или неправильно, что промолчала на Татин вопрос. Но ведь помнила же она открывшееся ей однажды: "Конспирация". Давая ей книгу Чернышевского, очерк Успенского, статьи Добролюбова, "Коммунистический Манифест", Володя приказывал: конспиративно!

Маняшино молчание о братьях и есть конспирация.

До глубины души ее поразило другое. В книгах она нередко встречала враждебных Володиному делу людей, то есть врагов рабочего народа, карателей свободы мысли, хищников, как Иван Кузьмич из повести "Книжка чеков". Володя называл их классовыми врагами. Маняша знала их по книгам, в жизни встретила впервые. Да, хорошенькая, чистенькая, улыбчивая Тата - классовый враг. Не в том ее вина, что дочь жандарма, она, сама она, чужда и враждебна Маняше. Достаточно вспомнить вонзившийся, как осиное жало, взгляд Таты, убийственный тон.

"Рассказать маме? - терзалась Маняша. - Из Татиных вопросов ясно: не только самарские и здешние сыщики знают, помнят, следят. Сказать маме? Лишний раз бередить рану?"

Она не сказала.

Вскоре Татиного отца, жандарма, перевели, повысив чином, в столицу, он уехал с семьей.

Глава восемнадцатая

Марк взял билеты в двухместное купе на поезд Москва-Петербург. Помог собрать вещи, проводил на извозчике до вокзала. Легко, как бы без всяких усилий, просто.

- Марк, вы опора нашей семьи, - сказала мама.

- Моей семьи, - ответил он.

- Милый! - обняла его мама.

Войдя в купе, она молча легла, сомкнула веки. Маняша села напротив, приткнувшись в уголок, не отводя взгляда от мамы. У мамы подрагивают веки, значит, не спит. Понимает Маняша: две тягостные дороги мучительно видятся маме. Девять лет назад такой же ночью она ехала в Петербург проститься с Сашей, приговоренным к казни. Где ты нашла силы, дорогая, бесценная мамочка, не рыдать навзрыд, не вопить по-бабьи о гибели сына? Где нашла силы проститься без стона, не споткнувшись, выйти из камеры, с поднятой головой миновать в тюремном коридоре смотрителей!

Через четыре года та же дорога на похороны юной дочери, щедро, как братья, одаренной талантами. Нет тебя, Оля. До отчаяния несправедливо оборвалась твоя красивая жизнь.

Что ждет теперь? Какая кара готовится третьему ребенку?

Поезд мчит. Из окна видно: летят леса, шатровые ели дремуче раскинули низко над землей широколапые ветви, весело зеленеют молодые рощи - летят, летят навстречу поезду.

К ночи изредка мигнет огонек полустанка, весенний день долог, ночь коротка, бледны звезды на чуть темнеющем небе.

Аня, уже с полгода как поселившаяся в Петербурге для заботы о брате, встретила их на вокзале. Оживлена, ни хмуринки, и страх немного отпускает маму.

- Здоров?

- Вполне. Представьте, даже поправился. Читает, работает. Только поспевай таскать ему книги, да толстенные, прямо умаялась. Устраивайтесь, дорогие гости.

Аня заказала им номер в гостинице. Они подгадали приехать в день тюремных посещений. Сегодня же к назначенному часу Аня повела маму на свидание.

Маняша осталась одна. Гостиничный номер неуютен, обстановка казенная, занавески на окнах пропитаны пылью. Они здесь ненадолго, Аня устроит их где-нибудь лучше. Но сейчас так все не располагает, так чужеродно.

Сцепив на груди руки, Маняша меряет вдоль и поперек комнату. На дворе солнце, а ей зябко. И грустно. "Пойду погляжу Петербург", - решает она.

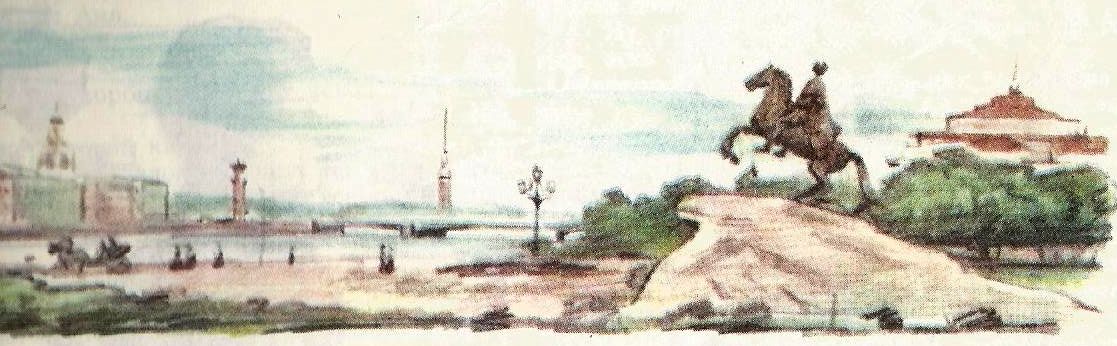

Петербург ей нов. Она знает о нем из гимназических учебников и из Пушкина. "Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, скромный вид, Невы державное теченье..."

Но у Маняши, как и у мамы, с Петербургом связаны лишь горькие воспоминания. Она идет Невским проспектом, холодно обозревая роскошные дворцы и особняки с фронтонами, лепными украшениями. Ничто не радует взора. "Я лишена эстетического вкуса", - выносит Маняша себе приговор. В самом деле, как не поразиться парадному зрелищу античных скульптур в Летнем саду и вздыбленных коней у Аничкова моста, поэтичной простоте улицы Росси, Невы "державному теченью"! Строгая торжественность архитектурной мысли во всем.

Маняша остановилась на Невской набережной. День безветренный, какой-то московский. Смирно лежит в гранитных берегах, не колебля волн, могучая река. Маняша глядит. На том берегу Петропавловская крепость. Каменные стены отвесно упадают в Неву. Зловеще вскинулся шпиль крепости. Безмятежно голубое небо над ним. И страшно, и ледяным холодом обливается сердце. Там за осклизлыми от вечного плеска волн крепостными стенами был Саша. Мама приходила сюда на набережную и смотрела на крепость. Ей долго не давали свиданий. Она приходила сюда и смотрела.

Теперь за решеткой Володя...

Маняша неистово жалела его! Но разве можно жалеть человека, которого люди называют гигантом? Разве позволит себя жалеть гигант? А слезы стоят в груди.

"Нюня, чувствительная барышня! Нет, я не барышня. Я преклоняюсь перед ним, его делом, и я буду..." Маняша не осмеливалась даже мысленно назвать себя революционеркой. Много перечитано, узнано, передумано, а где дело? Большое.