Владислав Крапивин

Владислав Крапивин

Тайна пирамиды

Повесть

Рисунки Е. Стерлиговой

КОРАБЛИК

Бориса Ивановича Джонни встретил на углу Крепостной и Первомайской. Директор шел в магазин за сосисками для ужина. Джонни сразу сказал ему, что лететь в Крым не может. И сразу объяснил, почему.

Они пошли рядом. Как вчера. По заснеженному тротуару - желтому от фонарей и узорчатому от переплетенных теней.

- Да... Значит, не судьба, - сказал Борис Иванович. - Или, вернее, как раз судьба.

- Как это? - сумрачно отозвался Джонни.

- Такая, значит, у тебя судьба, Джонни Воробьев, - повторил Борис Иванович. - Ты командир. Ты никого из своих не можешь ни бросить, ни обмануть... Видишь, я даже тебя и не уговариваю лететь.

- Да, - сказал Джонни. И на миг он гордо поднял голову.

Он командир. Это было объяснение. Все делалось простым и точным. Но... это для Бориса Ивановича так делалось. А ДЖонни почти сразу почувствовал: нет, все гораздо сложнее.

Если бы он был командир, никаких осложнений не получилось бы. Он сказал бы своей армии коротко и четко: "Операция переносится. Уезжаю по делам". Армия, может быть, вздохнула бы, но ни роптать, ни укорять Джонни не стала. Она привыкла верить командиру всегда и во всем. Потому что он никогда не подводил... Ну, а если бы ожидалось важное и неотложное дело, если бы уехать в самом деле было нельзя, Джонни подчинился бы судьбе спокойно и гордо. Что поделаешь, такая командирская доля.

Но сейчас-то никакого срочного дела не ожидалось! И армия беззаботно веселилась на каникулах, и для Юрика не был он в эти дни командиром. И ничего не случилось бы, если бестолковый Молчанов еще недельку проторчал в санатории. Ну, совершенно ничего не случилось бы...

И кой черт дернул Джонни за язык? "Ладно, приезжай..." Неужели человек не имеет права слетать на юг, если раз в жизни привалила удача?

Джонни разъедала досада. Жгучая, как растворитель Алхимика. И, пожалуй, досада эта была сильнее самой жалости о потерянном путешествии. Потому что получилось глупо. Непонятно получилось, А Джонни любил в жизни ясность.

Он не мог объяснить себе, зачем это сделал. И чего он испугался? Почему не сказал "нет"?

"К-р-р, к-р-р" - отчетливо говорил под подошвами снежок, и Джонни шел, глядя на свои сапожки, и молчал. И Борис Иванович тоже молчал.

"Завтра он улетит, - думал Джонни. - Сперва на неделю, потом насовсем... Там хорошо, там миндаль..." И сделалось Джонни как-то одиноко. Будто совсем не осталось друзей. Он даже сердито хмыкнул - таким неправдашним было это ощущение.

Это у него-то нет друзей?

Уж чего-чего, а друзей у Джонни хватало. С самого раннего детства. Еще в детском садике...

"Это не друзья", - шепнул кто-то Джонни. Или сам себе он шепнул в глубине своих мыслей.

"А кто?" - ощетинился Джонни.

"Это верные твои солдаты и адъютанты. Они тебя слушаются, они тебя любят. Только это еще не дружба. Дружба - это если на равных..."

"А в классе..."

"В классе? Да-а... В классе ты авторитет. Сказал слово - и все открыли рты. Посоветовал - и все слушают. Пирамиды слелали... И ждут: что еще новенького подкинет Джонни Воробьев?"

"А Серега и Вика? А Степан и Борька Дорины!"

"Они выросли... Ты для них всегда был маленький Джонни, а теперь совсем... Они почти взрослые, им не до тебя..."

"Неправда! - взъярился Джонни. - Они все равно настоящие, они меня никогда не предадут..."

И это была правда. Если что случится, все придут на помощь: и третьеклассники с храбрым командиром звездочки Мишкой Паниным, и весь Джоннин пятый "А", и Вика, и Сережка Волошин, и Дорины. И даже Катька Зарецкая кинется на выручку, это уж точно. И деловитый Алхимик... И если придет к Джонни удача, они от души будут радоваться за него...

Но если нет ни беды, ни радости, а только обыкновенная жизнь? Тогда с кем ты можешь побыть рядом просто так? И поговорить о своем? О плавании на плоту вокруг света или о тайнах подземелий. Или еще о чем-нибудь, как, например... Что "например"? С кем? Например, как с Молчановым, который тогда рассказывал о своих корабликах. И о "вахтенном журнале", и о корабельной рубке... И о тонком-тонком месяце вокруг темной луны...

С Катькой сейчас про такое не поговоришь. Раньше можно было, а теперь... С Борисом Ивановичем? Он скоро уедет насовсем. И кроме того...

"Что?" - нахмурился Джонни.

"Кроме того, признайся: в этой дружбе была для тебя капелька хвастовства. Для самого себя. А? Тебе нравилось, что с тобой дружит директор..."

"Нет! - огрызнулся Джонни. - Неправда... Не в этом дело"

"А в чем?"

"Я-то для него никакой не директор, а он со мной тоже дружит... Но теперь все равно. Он уезжает..."

"Ну и что же, что уезжает? Может, ты думаешь, что он тебя предал?"

"Не думаю. Просто его вынуждают обстоятельства... Есть у взрослых такое дурацкое слово - "обстоятельства". Это когда надо объяснить уважительную причину..."

"Но у тебя-то нет уважительных обстоятельств..."

"Но я и не поехал! Я остался же!"

"А по-че-му?"

"Потому что я испугался", - подумал Джонни.

Он подумал это без обиды на себя, а только с тепловатым смущением, будто от чьей-то излишней ласки. Он коротко, но глубоко вздохнул и помотал головой (так, что распущенные уши мохнатой шапки захлопали по щекам). Стало чуточку яснее на душе. Проще.

"Я испугался..."

"Чего?"

Джонни объяснить не мог ни словами, ни мыслями. Но он чувствовал: он испугался, что если скажет "не приезжай", порвется непонятно тонкое, незаметное, чуть уловимое. Как та светлая паутинка, что связывает концы узенького месяца в первый день новолуния... Как это сказать? Джонни опять помахал мохнатыми ушами шапки - почти сердито. И вдруг снова увидел - будто на самом деле, - как в тесной телефонной будке нетерпеливо переступает большущими валенками и толкает в щели последнюю монетку маленький Юрик Молчанов... А почему маленький? Джонни замечал уже не раз, что они почти одного роста. Да и велика ли разница в два года? Между старшей и младшей группой в детском саду велика. А между пятым и третьим классом - не очень. И чем дальше люди растут, тем все больше эти два года стираются между ними.

...И кажется, Юрик понял это раньше Джонни. И вот он кидает в прожорливый автомат свой талисман с корабликом, будто последний патрон расходует. И ждет. И прижимает к щеке черную трубку так, что скула побелела (а вязаная Юркина буденовка висит на крючке, куда обычно вешают сумки и портфели, чтобы не мешала; и взъерошенные волосы искрятся под яркой лампочкой)...

- Не в этом дело... - вполголоса сказал Джонни.

- Что? - не понял Борис Иванович.

- Не в том дело, что я командир, - сказал Джонни, глядя под ноги, на желтый от фонарей снежок. - Юрка Молчанов, он вот никакой не командир, а он тоже не уехал бы.

- Да? - рассеянно спросил Борис Иванович. Наверно, просто так, лишь бы как-нибудь отозваться. Но Джонни ответил уверенно, будто поставил точку:

- Да.

И вспомнил свое "да" в разговоре с Юриком. Такое резкое и досадливое. И вдруг испугался, что для Юрика оно могло быть, как обидный толчок локтем. Будто не "да", а наоборот.

"Но ведь я сказал еще: ладно, приезжай".

"А если это уже не помогло? И... если он решил, что ехать не надо?"

Джонни испугался этой мысли неожиданно и сильно. И этот колючий страх сразу перебил другие заботы и тревоги. Джонни задержал шаг.

"Да нет, он приедет, - сказал себе Джонни. - Не зря же он так ждал ответа. Раз любимую монетку с "Золотой ланью" не пожалел".

Конечно, Юрик приедет. Сейчас он уже, наверно, сидит с с мамой в электричке и смотрит в темное окно (а за стеклом по черным елкам, как по крутым гребешкам зыби, мчится, не отставая, месяц-кораблик).

"Но ему сейчас не до месяца", - понял Джонни.

Юрке не до месяца, не до зимних сказок. Он сидит и томится: почему Джонни говорил так хмуро? И как он его, Юрку, встретит?

Эту тревогу далекого еще Юрика Джонни ощутил какой-то глубокой, тайной ниточкой-нервом - безошибочно и ясно. Как ощутил, почему, трудно разгадать Тайны человеческой души такие же запутанные и неизученные, как загадки пирамид. Или даже сложнее...

Джонни сказал:

- Борис Иванович, я пойду. Я на вокзал. Надо узнать, во сколько приходит Юркина электричка.

- Иди.

Борис Иванович стянул перчатку, а Джонни потрепанную свою варежку, и они пожали руки. Коротко и просто, без лишних слов, без всякого значительного молчания и вглядывания друг другу в глаза.

- Увидимся еще, - сказал Борис Иванович.

- Счастливо слетать... Я пошел.

И Джонни не пошел, а побежал к серебристо мерцающему крепостному валу.

Борис Иванович... Рука так и просится написать: "Борис Иванович стоял и смотрел ему вслед". Но это неточно. Он смотрел себе под ноги. На тени кленовых ветвей, на втоптанную в снежок коробку "Беломора"... А потом он посмотрел вверх, за снежные деревья. Там поднималась четырехэтажная школа. Она еле угадывалась в мутноватом ночном небе. Окна были непривычно темны: уроков нет, каникулы, а новогодние вечера уже прошли. Лишь кое-где окна чуть искрились - то ли отражали рассеянный свет месяца, то ли мерцали сами по себе.

Очень хочется написать, что, посмотрев на окна своей школы, Борис Иванович сначала тихо, а том уже решительней зашагал к отделению почты. И там вечерней дежурной телефонистке сдал телеграмму для своего товарища, что на юг он не поедет и начальником лагеря не станет... Но мы этого не знаем. И расстаемся мы с директором школы номер два здесь, на улице, когда он о чем-то думает и что-то решает, глядя на темные окна дремлющих классов.

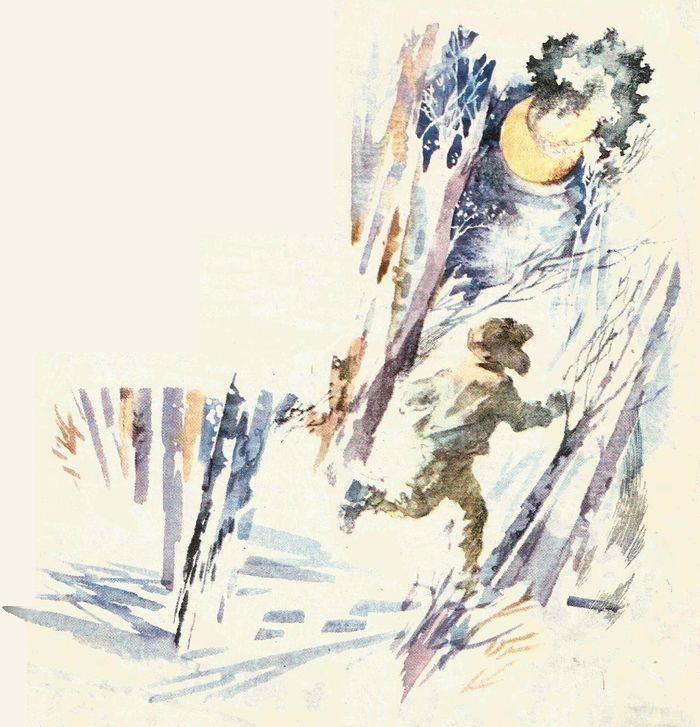

Ладно. В конце концов не он главный наш герой. Главный - Джонни. Мы и с ним расстаемся, но здесь проще. По крайней мере сейчас проще. Джонни с разгона, не заметив крутизны, взлетел по тропинке на вал, промчался по нему шагов двести и по заснеженному склону ринулся вниз - к желтоватым огонькам Вокзальной улицы. Он мчался без тропинки, сквозь мелкие березки, которыми зарос восточный скат крепостного вала. Заснеженные ветки быстро, но мягко задевали его щеки, и он вспомнил на миг сон про желтый миндаль. Но только на миг. Он спешил.

А над ветками летел запрокинутый месяц-кораблик с серебристым клочком облака, похожим на вздувшийся парус.

Конец

Журнал "Пионер"

1980-е