Кронштадтский детектив

Повесть

Вадим Инфантьев

Рисунки А. Сколозубова

Держись, Проха!

Еще четыре проклятых дня ходил я на проклятый лед долбить проклятые лунки. Солнце слепило глаза, зловеще хрустел под ногами образовавшийся за ночь ледок, в лужах колыхалась вода. И как назло был хороший клев. "Ну какая же глупая рыба корюшка, чего она вздумала так споро клевать?" Я злился на корюшку, на себя. Порой мне становилось жалко рыбу, погибает ни за что. Бьется хвостом по льду, пучит глаза, разевает рот, шевелит жабрами и засыпает навсегда. Ее потом будет с хрустом жрать Артур Максимович, а остальную выбросит и велит вымыть ящик, чтоб даже не пахнул рыбой. Неужели все, что я ловил и продавал этому Артуру Максимовичу, летело потом в помойку? Нет, наверно, забирал себе конюх Лука и радовался барской подачке... А я разве лучше Луки? Я тоже радовался деньгам, которые высыпал мне в ладонь Артур Максимович.

По вечерам, слезая с саней Луки и попрощавшись с Артуром Максимовичем, я брел по улице домой, таща за собой санки, и мне казалось, что заработанные за день деньги так громко звенели в моих карманах, что встречные оборачивались и презрительно смотрели мне вслед.

Раза два видел Ксюшу. Мы уходили за огороды, садились на ствол поваленной ветром старой ветлы на берегу озера Разлив. Слушали, как шумит в плотине вода. Ксюша спрашивала:

- Значит, долбите лед?

- Значит, долбим, - отвечал я.

И мы сидели допоздна молча, рядышком, как озябшие воробьи.

Отец с дедом стали разговаривать со мной по-иному, как со взрослым. Мать стала еще внимательней, и в то же время чувствовалось, что она сдерживается. Вдруг - ни с того ни с сего - подойдет ко мне, обнимет сзади за шею и гладит, гладит по голове. Только сестренки по-прежнему приставали ко мне со своими глупыми девчоночьими вопросами да трещали за столом наперебой, как весенние сороки.

Раньше, когда я, вернувшись со льда, высыпал из кармана на стол заработанные деньги, мать бережно собирала их в ладонь и каждый раз произносила:

- Слава богу, кормилец растет.

Теперь мать сокрушенно вздыхала, деньги брала боязливо, осторожно, словно горячие угли. А может, все это было не так, может, просто казалось... Но для меня это были не просто серебряные деньги, а сребреники. Однажды ночью, лежа на койке с открытыми глазами, я подсчитал, что получил от этого Артура Максимовича уже более тридцати сребреников. Больше, чем предатель Иуда. Эта мысль засела в голове, как ржавый гвоздь в доске.

Теперь мать сокрушенно вздыхала, деньги брала боязливо, осторожно, словно горячие угли. А может, все это было не так, может, просто казалось... Но для меня это были не просто серебряные деньги, а сребреники. Однажды ночью, лежа на койке с открытыми глазами, я подсчитал, что получил от этого Артура Максимовича уже более тридцати сребреников. Больше, чем предатель Иуда. Эта мысль засела в голове, как ржавый гвоздь в доске.

Как-то, вернувшись с работы, отец сказал:

- Проха, подмети-ка пол получше, а ты, мать, постели чистую скатерть, стекло у лампы почисти, керосином заправь. Гости пожалуют.

- Что за гости-то? - спросила мать. - Те, что всегда ходят?

- Увидишь, какие, - ответил отец. - Когда придут, забери девчонок и пойди с ними к соседям... к кому-нибудь на вечерок. Мешать здесь будете.

Отец ужинал молча, хмурился, часто замирая с ложкой у рта. Вычистив стекло, мать заправила лампу керосином, убрала со стола посуду и постелила свежую скатерть.

Потом отец ходил по комнате из угла в угол, мать хлопотала на кухне, часто роняла кастрюли, ложки, и только дед в своей каморке невозмутимо постукивал молоточками и мурлыкал старинные матросские песни.

Но вот звякнула калитка, захрустел ледок под ногами, хлопнула дверь в сенях, потом раздался стук, и в кухню вошли двое: первым - прапорщик Савельев в длинной шинели с серебряными погонами на плечах, за ним, сверкнув золотом погон и двумя рядами начищенных позолоченных пуговиц, флотский офицер.

- Милости просим, - сказал отец, - прошу раздеваться, в избе тепло, ваше благородие.

Прапорщик Савельев расстегнул портупею, отцепил шашку, повесил ее вместе с шинелью на гвоздь в стене. Пригладил волнистые волосы, поправил светлые усы и показал на моряка:

- Прошу любить и жаловать. Мичман Порогин Дмитрий Васильевич.

У мичмана было смуглое продолговатое лицо, тонкий с горбинкой нос, короткие усики и гладко причесанные черные волосы. Он со всеми поздоровался за руку, прошел в комнату и положил на стол длинный кожаный футляр.

Мичман окинул взглядом комнату, покачал головой, потом, увидев моих сестренок, глазевших на двери, поклонился им и сказал:

- Здравствуйте, красавицы, - и повернулся к прапорщику: - Виктор Иванович, что ж ты меня не предупредил, хоть конфет бы прихватили.

- Спасибо, они у нас не сластены, - ответила мать, отталкивая сестренок от двери.

Дверь захлопнулась, но было слышно, как мать прикрикнула:

- А ну живей одевайтесь!

- Пойду самовар поставлю, - сказал дед и, скрипя деревяшкой, ушел на кухню.

Проводив его взглядом, мичман спросил отца:

- Где он ногу потерял?

- В Выборгском заливе в пятьдесят пятом году. Был комендором на гребной канонерке.

Мичман многозначительно поднял черные брови и покачал головой:

- Н-да, боевой старик. Сколько ему сейчас?

- Седьмой десяток идет.

- А сами где служили?

- На Балтике, в бригаде броненосных кораблей на плавучей батарее "Не тронь меня", тоже комендором, - четко ответил отец.

- Та-ак, морская, значит, семья. Значит, не зря дело затеяли, - Мичман повернулся ко мне: - Мне Виктор Иванович все рассказал, но я хочу услышать из первых уст. Это ты ходишь на подледный лов с Артуром Максимовичем?

Я кивнул в ответ.

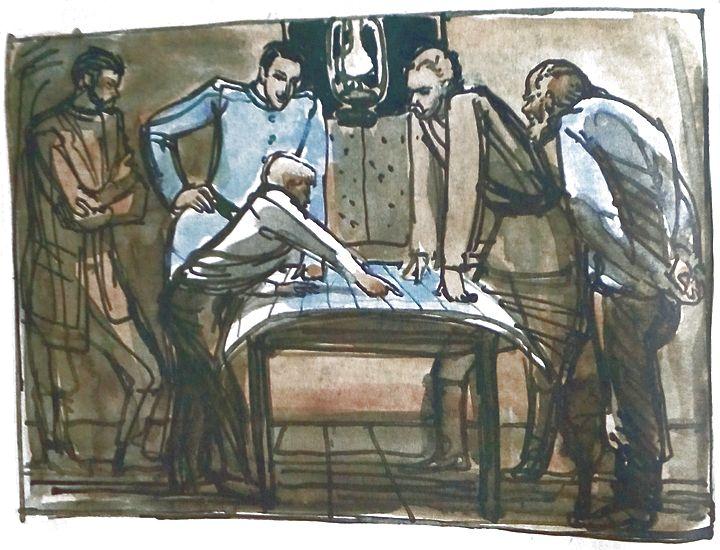

- Так вот, садись и не спеша, подробно расскажи с самого начала, как познакомились, где ловили рыбу и что тебе показалось странным.

- Ваш-ско-родь, - вмешался отец, - может, не побрезгуете сначала с морозца рюмочку?

Мичман укоризненно взглянул на отца и сухо ответил:

- Меня зовут Дмитрием Васильевичем, во-первых. А, во-вторых, дело, кажется, серьезное и не стоит хмелить голову. Как-нибудь потом, Алексей Прохорович. - И мичман снова повернулся ко мне: - Итак, я слушаю тебя. Только ничего не выдумывай. Сколько тебе лет?

- Тринадцатый.

- Ну, а мне двадцать третий.

Я рассказывал долго, сбивался, повторялся. Рассказывал обо всем, что делали на льду, что видел, что показалось странным и о чем думал по ночам.

Мичман и прапорщик слушали не перебивая, только темные глаза мичмана становились все строже и строже. Когда я закончил, он задумался, барабаня пальцами по столу. Стало слышно, как на кухне, кряхтя и чертыхаясь, дед раздувал сапогом потухший самовар.

Мичман стал задавать мне вопросы. Он, видимо, старался четко разделить в моем рассказе то, что я видел, от того, что я предполагал. Потом снова задумался, взял кожаный футляр и сказал отцу, показав глазами на стол:

- Освободите, пожалуйста, место.

- Леха! - крикнул отцу с кухни дед. - Тащи самовар, мне не сподручно!

- Погоди, батя, не до него сейчас, - ответил отец, неловко сгребая со стола посуду и ставя ее на комод.

Мичман расстелил карту. В левом верхнем углу ее был изображен герб и написано: "Балтийское море. Финский залив. От Санкт-Петербурга до острова Сескар". А под этим - что-то мелким шрифтом и колонки цифр. На каждом углу карты за рамкой стоял номер: 415, у нижнего среза карты этот номер был вверх ногами.

- Это морская карта. Видал когда-нибудь? - спросил мичман.

- Видал в книжках, но только там все яснее, и море, и горы, и леса нарисованы.

- Здесь они лишние, - ответил мичман. Он вынул из кармана черную плоскую коробочку, раскрыл ее, в ней были бронзовый циркуль и карандаш. Мичман обвел длинное, во весь лист, голубое пятно и пояснил: - Это восточная часть Финского залива. Вот Петербург. - Циркуль остановился на черных заштрихованных квадратиках и голубых прожилках. - Это Большая Нева. Малая Нева и Невки: Большая, Средняя и Малая. Вот остров Котлин. - Циркуль остановился на черном крестике: - Это кронштадтский собор, а эта пирамидка с хвостиком - труба Кронштадтского пароходного завода. - Циркуль прыгнул вверх. - Это Сестрорецк. Мы находимся сейчас здесь. Вот труба Сестрорецкого завода, вот Разлив, Лисий Нос. Разбираешь?

- Не очень, - откровенно признался я.

- Тогда так, - сказал мичман. - Покажи, в какой стороне залив?

Я показал на стену.

- Хорошо. А где юг? Где солнце бывает в полдень?

Я вспомнил, куда падают солнечные лучи из окна, и тоже показал.

- Отлично, - заметил мичман, встал, передвинул стол, потом разгладил карту ладонями. - Вот сейчас карта сориентирована по сторонам горизонта. Верхняя рамка ее точно обращена на север, правая на восток, левая на запад, а нижняя на юг. Представляешь?

- Представляю.

- Превосходно. Теперь встань лицом к карте у северной кромки. Ничего, что карта перед тобой вверх ногами, зато сейчас там, где залив, он также на карте перед тобой, только в меньшем размере. Вот Сестрорецк, вот протока Сестрорецкого разлива. Здесь ваш дом. В нем - ты. Представь себя на этой карте крохотной точкой и показывай, как вы с этим Артуром ходили на лед.

Я весь взмок. Надо было вспоминать, ползти, как букашка, по карте и еще подробно рассказывать. А мичман не унимался, расспрашивал, заставлял повторять по нескольку раз.

- ...Когда вы шли на лед первый раз, где тебе виделся кронштадтский собор? По левую руку. А конец Толбухинской косы? Прямо. Так. Когда пробивали лунки, где была труба Сестрорецкого завода, если ты смотрел на конец Толбухинской косы? Прямо за спиной? Понятно. Ты это хорошо помнишь?

- Еще бы! Чтобы в снегопад не заблудиться на льду, я все время замечал по берегу, куда иду и где остановился.

- Та-ак... Значит, много лунок вы пробивали на середине между концом Толбухинской косы и Сестрорецком.

- Да.

Мичман многозначительно взглянул на прапорщика, тот настороженно смотрел на карту. Мичман карандашом нарисовал кружок с копейку величиной и сказал, указав на цепочку крестиков, протянувшихся от Толбухинской косы до Александровки:

- Это ряжи тысяча восемьсот пятьдесят шестого года. - Мичман показал на нарисованный им кружок: - Здесь они искали проход. - Мичман повернулся ко мне: - Какая глубина была у вас в этих местах?

- Сажени три с лишком, - ответил я.

И так весь вечер допоздна расспрашивал меня мичман, делая на карте пометки карандашом, и лицо его становилось мрачнее и мрачнее. Потом он, забыв обо всем, полчаса сидел, обхватив голову руками и пристально глядя на карту.

Прапорщик Савельев произнес:

- Карта, я думаю, больше не нужна, Дмитрий Васильевич?

Не меняя позы, мичман рассеянно кивнул. Савельев скатал карту в рулон, спрятал в кожаный футляр. Я накрыл на стол. От самовара веяло жаром, и в комнате стало уютнее. Звеня чашками, отец неумело разливал чай, а мичман все сидел, обхватив руками голову, и смотрел на то место стола, где лежала карта.

- Дмитрий Васильевич, - сказал отец, придвигая чашку, - чай остынет.

Мичман удивленно посмотрел на чашку, на меня, встрепенулся.

- Ты настоящий молодец, Прошка. Учиться тебе надо непременно, отличный моряк из тебя выйдет.

Потом все вместе, гости, отец, дед и я, пили чай. На душе у меня было празднично. Я чувствовал себя равным среди всех, мне казалось, что мои плечи стали шире, чем у отца, а головой я задеваю потолочную балку. Мичман пил чай, рассеянно глядя на скатерть. Прапорщик Савельев расспрашивал меня об Артуре Максимовиче. Я сказал:

- Чудной он. Я раз расслышал, как он какое-то глупое заклинание бормочет, когда сматывает леску.

- Какое же? - помешивая ложкой, спросил прапорщик.

Подражая Артуру Максимовичу, я произнес:

- Иван, ты жри с Вовой...

Прапорщик рассмеялся. А мичман вдруг, не донеся чашку до рта, опустил ее на блюдце и внимательно уставился на меня:

- Как-как?

- Иван, ты жри с Вовой...

Улыбка застыла на моем лице, потому что лицо мичмана стало твердым, сосредоточенным. Он подался ко мне:

- А может, он так говорил? - И мичман, незнакомо складывая губы, картаво, ну, как тогда Артур Максимович, сказал: - Уан, ту, фри, фо, файв.

- Во-во! Точь-в-точь! - воскликнул я.

- Это счет по-английски, - ответил мичман, - один, два, три, четыре, пять... Теперь понятней становится, кому это нужно.

Прапорщик сказал:

- В прошлую русско-турецкую войну мы чуть-чуть с Англией не поссорились, и сейчас отношения натянутые.

- Рост нашего флота беспокоит западные державы. - добавил мичман. - Вот и сейчас прощупывают подходы к Петербургу с моря.

Отец, осторожно кашлянув, спросил:

- Одно непонятно, господа офицеры, зачем этому Артуру... как его, Максимычу, понадобилось зимой на льду возиться? Летом здесь много рыбацких лодок болтается. За месяц бы все промерял.

Мичман ответил:

- Промерять-то промерял бы, а как места промеров определить? Брать пеленги по береговым ориентирам с помощью корабельного компаса? Лодка вертится, качается, ошибки будут большие, да и компас с нактоузом в рыбацкой лодке сразу обратит на себя внимание. К тому же летом рыбаков больше, чем зимой... - Мичман взглянул на меня: - Говоришь, часто на часы поглядывал? Ты видел эти часы?

- Видел, большие, с мою ладонь, медные, - ответил я.

- Скорее всего, это компас. По нему он определял направление от лунки до лунки. А для привычного человека шаг довольно точная мера, так ведь, Виктор Иванович?

- Так точно, - ответил прапорщик. - Например, сто моих шагов равны тридцати четырем с половиной саженям с ошибкой в пол-аршина.

- Ну вот, - сказал мичман и снова посмотрел на меня. - Этот англичанин, или кто он там, хитер и умен. Взрослого в помощники не взял, мальчишку нанял, думал - несмышленыша. Да не на таковского напал. Напоролся. - И мичман похлопал меня по плечу.

Я выпятил грудь от гордости. И вдруг сразу сник. Мне стало стыдно от мысли, что я бы до сих пор, как годовалый щенок, высунув от удовольствия язык, бегал бы по льду вокруг Артура Максимовича, получая сребреники, если бы не Ксюша. Ведь она это догадалась, что мы занимаемся не тем, чем я думаю... Я долго дул в чай на блюдце, соображая и решаясь, наконец заявил:

- Ваше благородие, Дмитрий Васильевич, первой догадалась, что Артур Максимович - шпион, Ксюха... Ну, Ксения Лупаткина. Она узнала, что никакой он не родственник экономки и живет не у нее, а в комнате баронессы на втором этаже, держится хозяином и на всех покрикивает.

Мичман и прапорщик переглянулись.

- Это неплохо, - заметил Дмитрий Васильевич и снова повернулся ко мне: - Но пока никому ни слова, даже лучшим друзьям. Все дело можешь испортить, да и сам поплатишься.

Я сказал сдавленным голосом:

- Мне завтра, значит, опять идти на лед? Шпиону помогать.

- Да, - твердо сказал мичман. - И старайся во всю. Пересиль себя. Представь, что ты во вражеском лагере. Можешь попрошайничать, торговаться, прикидываться дурачком.

...Долго еще после ухода гостей в доме стоял запах кожи, ваксы и дорогого табака. Мои сестренки так в этот вечер намаялись, что младшая, Нюрка, не допив чаю, заснула за столом.

Я лежал на спине, смотрел в темноту, перед глазами плыли разноцветные пятна, какие-то огоньки кружились и гасли и снова возникали. По сдержанному дыханию я догадывался, что не спит ни отец, ни мать, и слишком часто скрипят доски дедовского топчана за дощатой стенкой. И опять десятки вопросов, как ожившие тени, стояли у моего изголовья.

- Папаня, а папаня, - шепотом спросил я.

- Отец глухо ответил:

- Чего тебе?

- Что же это получается? - продолжал я. - Сами вы говорите о том, что царь с чиновниками и офицерами обкрадывают народ... А тут помощь понадобилась - сами офицеров позвали...

Отец долго молчал.

- Сложно все это, Проха. Понимаешь, Россия...она большая, громадная, и людей в ней много всяких: царь с господами и чиновниками, рабочие, крестьяне, инородцы разные... А Россия для всех одна. Родина она, понимаешь?

- Понимаю, папаня.

- Одним дорогА Россия как господская, другие о рабочей России думают... Песню на маевке слышал?

- Слышал.

- Ее профессор Михайловской академии полковник Лавров написал. Его за книги, им написанные, всех чинов и званий лишили и сослали в Вологодскую губернию.

- Что, там и помер?

- Нет, бежал во Францию, парижским коммунарам помогал...

- Да спите вы, окаянные, - проворчала вдруг мать. - За весь вечер наговориться не могли. Чуть свет тебе, Алексей, на работу, а Прохе на лед.

- Ладно, спи, Проха, - прошептал отец. - Подрастешь - разберешься лучше меня. Молодые всегда стариков обгоняют. Так в жизни повелось. Спи, сынок.