Кронштадтский детектив

Повесть

Вадим Инфантьев

Рисунки А. Сколозубова

Страшная догадка

С каждым днем мы с Артуром Максимовичем ходили на лед все дальше и дальше от Сестрорецка, и я очень жалел, что Ксюша перестала навещать меня. Мы уже долбили лунки напротив Лисьего Носа, а это по прямой от Сестрорецка верст двенадцать. Около пяти часов ходу туда и обратно. На такое время Ксюшу из дома не отпустят, она же работает - матери помогает шить. А по привычке после полудня все смотрел в сторону берега: не покажется ли крохотная точка на льду.

Артур Максимович стал чаще ездить в Петербург. Иногда он меня предупреждал, что, мол, завтра на лед не пойдем. А потом условились так: я буду ждать его на улице ровно час. Если он не подъедет - значит, на сегодня я свободен. Это и радовало меня и огорчало - пропадал дневной заработок. И я один шел на лед, только поближе, на знакомые мне места.

В марте корюшка стала ловиться лучше, и мать снова, отбирая из моего улова рыбу покрупнее, везла ее в столицу, а часть рыбы отец относил мастеру в подарок. Так уж принято было тогда за все и везде давать взятки. Рабочие угощали мастера водкой перед праздниками и еще - если даст хороший подряд.

По утрам было морозно, как в январе, но уже чувствовалась весна. На ледяной равнине залива было ослепительно чисто и простор ощущался еще сильнее. Дни казались приятными, и рыба у меня ловилась веселее, и на лед ко мне опять приходила Ксюша с бутылкой горячего чая под полушубком, и я снова удивлялся, как она нашла меня, если не знала, пойду ли сегодня я сюда или под Лисий Нос.

...Стоял ясный, морозный мартовский день. Кронштадт был четко виден - темно-синий, словно вырезанный из листа вороненой стали. Дым из трубы Пароходного завода относило к западу, значит, был восточный ветер, а когда он дует - всегда солнечно и морозно.

Я выпил бутылку горячего чая. На душе у меня было очень хорошо, а в животе тепло-тепло, и день казался особенно пригожим. Мы с Ксюшей сидели рядом на моем ящике. От солнца и ветра нос Ксюши покраснел и стал лупиться, ее веснушки хотелось потрогать пальцем.

Но Ксюша была сегодня какая-то печальная, отвечала невпопад, часто задумывалась, грустно глядя в пространство, и закусывала губу.

- Ты чего такая квелая сегодня, Ксюха? - спросил я. - Аль дома нелады?

- Чего? - встрепенулась она. - Дома? Ах, дома... дома все ладно.

Сидеть на маленьком ящике вдвоем неудобно, я упирался в снег ногой, стараясь уступить больше места Ксюше. Мне очень хотелось ее поддержать, чтоб удобней сиделось, но для этого надо было обнять, на что я никак не мог решиться.

- Проха, а Проха? - тихо спросила Ксюша. - Вы на какой глубине ловите рыбу с этим дядькой?

- Да так... две-три сажени, не менее. А если меньше двух саженей, идем искать другое место. Мы ямы искали. Нашли одну напротив Разлива - около пяти саженей. Там неплохой клев был. Но Артур Максимович чудак, посидели немного и пошли искать другую яму. А зачем тебе?

Словно не расслышав меня, Ксюша снова тихо спросила:

- И так глубоко до Лисьего Носа?

- Ага, - ответил я. Поплавок в лунке шевельнулся, но я не насторожился. В эти часы клев бывает плохим. Рыба просто так попробовала наживку и ушла. Поплавок сразу успокоился. Но что-то тревожное закопошилось в моей душе...

Ксюша вдруг повернулась ко мне, потом посмотрела на Кронштадт, в сторону дымного Петербурга и снова пристально уставилась мне в глаза. И спросила странным голосом:

- А помнишь, ты говорил - тут везде камни, ряжи, мели...

- Не я говорил, мне сказывали. Все так считают.

У меня три удочки, на одной семь аршин лески, это две с третью сажени, и я ею часто не доставал дна, когда ловили рыбу с Артуром Максимовичем. На двух других удочках было по десяти аршин лески, и когда грузило ложилось на дно, на мотовильцах оставалось совсем мало лески...

- Проша!..

- Отстань, Ксюша, я думаю.

Я думал о том, что мы с Артуром Максимовичем начали пробивать лунки напротив самого конца Толбухинской косы - западной точки Кронштадта, а сейчас ловим напротив Лисьего Носа, уйдя за Кронштадт верст на пять... И везде находили глубины свыше двух саженей. Значит, большие корабли могут обойти Кронштадт с севера, а все форты и батареи находятся южнее Кронштадта... Наверно, что-то не так, мы просто случайно пропустили ряжи, мели и свайные преграды... Но свайные преграды были поставлены еще во время Крымской войны, почти сорок лет назад...

Мне стало не до рыбалки. Ксюша помогла сложить удочки, и мы направились к берегу. По дороге Ксюша рассказала, что экономка баронессы купила новые скатерти, покрывала, полотенца, занавески и договорилась с матерью Ксюши, чтоб на белье она вышила красивый вензель баронессы. Ксюша с матерью носила белье сначала с дачи к себе, а потом обратно. Пока экономка по нескольку раз пересчитывала белье, а потом проверяла каждый вензель, Ксюша сидела на кухне, и кухарка угощала ее чаем с бубликами. И Ксюша узнала, что этот Артур Максимович никакой не родственник экономки и живет не в ее флигеле, а в угловой комнате на втором этаже дачи. Он очень спесивый и никого из прислуги по имени не называет, только покрикивает: "Эй, ты!" Настоящий барин. Приходит с рыбалки, сбрасывает во дворе ящик и говорит первому попавшемуся из слуг: "Эй, ты, убери и вымой".

- Понимаешь, - говорит Ксюша. - бывают чудаки, рыбу ловят, а сами не едят. Так, с жиру бесятся. Но тогда они хоть от самой ловли удовольствие получают. А этот ловит рыбу словно по принуждению. Не ест, не маринует. Так зачем покупает у тебя?

Я шел, спотыкался. Мысли кружились в моей голове, как мотыльки вокруг пламени свечи, вспыхивали и падали в темноту.

Из книжек я знал, что у взрослых от любви или от больших мыслей бессонница бывает, и даже мечтал, что вот тоже буду всю ночь лежать с открытыми глазами и придумаю что-нибудь умное и очень важное, но обычно засыпал тотчас, как в омут нырял... А в эту ночь узнал, что такое бессонница.

Оказывается, ночью, когда все спят, нет тишины, все наполнено звуками. За перегородкой кашляет и ворочается, скрипя досками топчана, дед, вздыхает и что-то бормочет мать, причмокивают губами и лепечут во сне сестренки. Стены дома потрескивают, на кухне что-то шуршит и иногда доносится короткий писк. С улицы долетает лай собак и скрип полозьев саней. И так всю ночь.

Я старался вспомнить, где мы пробивали лунки, какой длины была леска, спущенная в воду.

В одном месте напротив Сестрорецка мы наткнулись на мель, ряж или большой камень. После этого пробили много лунок вокруг и нашли глубину на всю длину моей десятиаршинной лески. Артур Максимович тогда велел пробить еще несколько лунок, но под ними тоже была изрядная глубина, и мы отправились дальше. Может, тогда мы нашли проход между ряжами?

В комнате стоял дымно-синий сумрак, в замерзшее окно проникал мутный лунный свет. Я сбросил одеяло, встал. По полу тянуло острым холодком, заныли босые ноги. Обуваться не стал, чтоб шагами не разбудить спящих. Пробрался на кухню, зажег свечу, принес из сеней свой ящик, а из мастерской деда стальную линейку с дюймовыми делениями. Вынул из ящика удочки, выдрал колышки мотовильцев, шилом просверлил новые дырочки и забил колышки так, что между ними стало расстояние в шесть дюймов. Значит, один оборот лески будет равен двенадцати дюймам, то есть футу. Когда опускаешь в лунку леску, грузило удочки ложится на дно, а поплавок находится у самой поверхности воды, значит, расстояние от поплавка до грузила точно равняется глубине воды в этом месте.

Уложив все на место, я забрался под одеяло и долго не мог согреться. В доме все спали, и мне вдруг стало так обидно, что даже слезы навернулись. Спят вот, вздыхают, бормочут, сны смотрят разные, и никто не знает, как мне тяжело. Может, надо было сразу, вечером все рассказать отцу и деду? А вдруг я ошибся и возведу на Артура Максимовича напраслину?

Потом снилась чушь. Я проваливался в болото, а Ксюша стояла рядом, не помогала, а только кричала:

- Проха, вставай! Проха, вставай!

- Да как же я встану, когда меня по грудь засосало в болото?

- Чего ты мелешь? Вставай, тебе говорят!

Я открыл глаза, надо мною склонилась мать. В окне розовело, а с кухни несло запахом жаренной на постном масле картошки.

Ох, как холодно было торчать на углу и ждать, когда появится противная рыжая кобыла, запряженная в розвальни с угодливым конюхом Лукой и мрачным Артуром Максимовичем. Как мне хотелось, чтоб сегодня Артур Максимович раздумал идти на лед. В Петербург поехал бы, что ли...

Но вот и знакомая подвода. Из ноздрей лошади валит пар, в гриве поблескивал иней. Поравнявшись со мной, Лука чуть придержал лошадь и дурашливо крикнул:

- Милости просим, господин хороший, аль к забору примерз?

Я стиснул зубы, решив никак не показывать виду, что о чем-то догадываюсь. Надо все делать и говорить, как вчера или позавчера, как всегда. Я пристроился в ногах Артура Максимовича и сказал:

- С добрым утром, Артур Максимович.

Он ничего не ответил. "Вот гадина, - подумал я. - Даже разговаривать не хочет, а я ему помогай". И снова поздоровался:

- С добрым утречком, Артур Максимович.

Он чуть повернул голову, удивленно глянул на меня и что-то буркнул. Я понял, что переборщил. И раньше, когда я здоровался, Артур Максимович не всегда отвечал. Надо держать себя в руках.

Проехали Лисий Нос. Во всех домах топились печи, и оранжевый в лучах солнца дым столбами поднимался кверху, словно над темным сосновым лесом, над крышами домов вырос новый светлый лес.

Закутанные люди спешили куда-то, и никому не было дела до тех, кто ехал мимо на розвальнях.

Потом навстречу, позвякивая шпорами и шашками, на заиндевелых широкозадых конях проехали двое полицейских в надвинутых на глаза башлыках и даже не взглянули на нас.

"Ездят, ездят, - подумал я. - За порядком-де следят, за рабочими смотрят, чтоб стачку не устроили, а невдомек, чем занимается Артур Максимович.

Потом рядом с санями бежала лохматая собачонка и остервенело лаяла на нас. Ее черные глазки сердито сверкали, изо рта вылетали клубочки пара, как дымки от выстрелов. И мне казалось, что эта собачонка догадывается, куда и зачем мы едем. Лука попытался хлестнуть ее кнутом, но промахнулся и чуть не вывалился из саней. Собачонка залаяла еще звонче, а Лука начал хлестать кнутом лошадь.

Проехав с версту в сторону Лахты, мы остановились и вылезли из саней.

Над далекими куполами и трубами Петербурга вставало дымное косматое солнце. По розовому льду залива колыхались две длинных фиолетовых тени - Артура Максимовича и моя. Я брел сзади, волоча в санках ящики и пешни. Артур Максимович шел своим длинным размеренным шагом, иногда на ходу доставал из жилетного кармана часы и поглядывал на них. Сани вдруг дернулись и остановились. С них свалилась пешня и застряла между полозьев.

- Артур Максимович! - крикнул я. - Погодите чуток, пешня свалилась, мне не поспеть за вами!

Он будто не услышал, прошел еще немного своим размеренным шагом, потом задержался, посмотрел на меня и стал ждать.

Я приладил к саням пешню и поспешил по его следам. Они были ровными, словно он шел по линейке.

Я приладил к саням пешню и поспешил по его следам. Они были ровными, словно он шел по линейке.

"Почему он сразу не остановился? - подумал я невольно. - Ведь когда человека внезапно сзади окликнут, он сразу останавливается и оборачивается. А этот прошел еще, словно ему нельзя было остановиться сразу... Нет, он не просто идет, а меряет, считает шаги. Ему важно не сбиться со счету".

Мне стало жарко, я расстегнул полушубок и прибавил шагу. Вот Артур Максимович носком валенка провел черту. Это значило, что здесь мне надо долбить лунку. Он пошел дальше, я же, таща за собой санки, стал считать его шаги. Через пятьдесят шагов он снова провел черту. Достав портсигар, закурил и стал смотреть в сторону Петербурга.

Дойдя до первой черты, я начал отвязывать от санок пешни и, косясь одним глазом на Артура Максимовича, достал его удочки и свои, сложил их вместе мотовильцами. Расстояние между колышками мотовильцев его удочек тоже было равно шести дюймам, значит, один оборот лески равен футу.

Сбросив полушубок, я со злобой начал долбить лунку. Ледяная крошка брызгала мне в лицо и больно колола, словно иголками. Мне было все равно. Я сейчас ненавидел этот лед, эту пешню. Черная противная вода с клекотом поднялась в лунке, я чумичкой вычерпнул из нее ледяное крошево и взялся было за свои удочки, но в это время подошел Артур Максимович и бросил:

- Иди, прорубай там. Здесь я буду ловить.

Он поставил свой ящик возле лунки и уселся на него. Я начал долбить новую лунку, но уже не так яростно, и не спускал глаз с Артура Максимовича. Видел, как он небрежно насадил на крючок наживку, опустил леску в лунку, несколько раз приподнимал, подгоняя поплавок, посидел немного, быстро стал наматывать леску на мотовильце, но как только дошел до поплавка, сразу стал наматывать спокойнее и равномерней. Значит, считает футы глубины.

И я вспомнил, что Артур Максимович, для того чтобы после неудачной подсечки проверить наживку, наматывал леску на мотовильце. Никакой рыбак так не делает, на это уходит много времени, - просто руками выбирают леску и аккуратно укладывают ее на лед возле лунки. Проверив наживку, поправив ее или насадив новую, стоит только бросить грузило в лунку, как оно само утягивает за собой всю леску и поплавок. А на мотовильце леску наматывают только тогда, когда надо переходить на другое место.

Я лихорадочно продолбил свою лунку, быстро опустил леску, подогнал поплавок и, поглядывая на Артура Максимовича, боясь, чтоб не заподозрил меня, стал сматывать леску. Намотал двадцать один оборот, это значит: глубина здесь двадцать один фут. Снова быстро опустил леску в воду и стал ждать поклевку. Вскоре ко мне подошел Артур Максимович и спросил:

- Клевало?

- Ни разу, - ответил я.

- Сейчас я попробую, - сказал он.

Я стал выбирать удочку и, когда уже смотал почти всю леску, вспомнил, что впопыхах забыл насадить наживку. Меня даже пот прошиб, - вдруг Артур Максимович догадается, что я не ловил, а тоже мерял глубину. Он заметил и строго спросил:

- Как же не клевало, когда крючок голый?

- Да... ящик вот неудобно стоял, поправлял его, не заметил поклевки. Наверно, окунь или ерш сдернул, - пролепетал я.

- Если ерш схватит, то с крючка не сойдет. Плохо насаживал.

- Ага, плохо, - признался я.

Артур Максимович опустил свою удочку в лунку, усевшись на мой ящик. Я стоял сзади, смотрел на его затылок, взгляд мой упал на лежащую рядом с ним пешню и мысль, как крапива, обожгла меня: "А что если он догадался? Подойдет сзади да как трахнет меня по голове этой пешней - "мама" крикнуть не успеешь. Потом раздолбит лунку пошире, сбросит тебя под лед, присыплет сверху снегом и поминай как звали..." Мне захотелось бросить все и убежать, пока не поздно, но я все-таки остался на месте. И другая мысль пристала, как репей: "А вдруг узнают, чем он занимается. На войне лазутчиков и шпионов вешают. Его арестуют, сошлют в Сибирь на каторгу... Но я-то ему помогал! Значит, соучастник. Значит, и меня тоже на каторгу. Каково же родителям моим будет..."

- Ну, все, - сказал Артур Максимович, быстро смотал леску до поплавка, затем стал наматывать медленнее. Глядя через его плечо я насчитал двадцать один оборот. Артур Максимович повернул голову, посмотрел на меня, улыбнулся, и его улыбка показалась мне похожей на оскал большой, злой, длинномордой собаки...

Артур Максимович сказал:

- Запишем, что была одна поклевка.

Подойти близко я не решался, но все равно заметил по движению карандаша, что он в своей записной книжке не единицу поставил, а написал какое-то число. Наверно, 21 фут.

Артур Максимович встал, кивнул на свой ящик и пошел обратно к первой лунке. На середине между лунками он вынул часы, посмотрел, спрятал, прошел поперек прежним следам еще пятьдесят шагов и черкнул ногой по снегу. Я взвалил его и свой ящик на санки, положил пешни и последовал за ним.

В полдень, как всегда, мы сели закусывать. Глазам было больно от солнечного света и блеска снега. Расстелив на коленях салфетку, Артур Максимович строго спросил:

- Ты, Прошка, почему сегодня не такой, как всегда? Что с тобою?

- Не знаю, Артур Максимович, - пробормотал я. - Чую сам, что не такой. Недомогаю, наверно. Вот и нутро побаливает, голова тоже. Может, не одну, а несколько поклевок прозевал.

- Болеть не надо, - тем же тоном сказал Артур Максимович, достал свою флягу, сделал несколько глотков. У него громко булькало в горле. Пожевав губами, он задумался, затем налил в колпачок фляги и протянул мне:

- Выпей. Это помогает.

Я взял колпачок. В нем колыхалась прозрачная коричневатая жидкость и пахла, как мне показалось, неприятно. "Вот же, - подумал я, - все у господ не так, и вино пахнет клопами".

Вино обожгло мне рот, я закашлялся, из глаз брызнули слезы, в горле драло, я заглотнул рыболовный крючок.

- Ничего, - сказал Артур Максимович. - Скоро, как все русские мужики, будешь пить водку стаканами.

- Не буду, - просипел я. - Никогда не буду.

Он протянул мне кусочек хлеба с ветчиной. Она показалась мне безвкусной и жесткой, как мочало.

Артур Максимович откусывал хлеб длинными белыми зубами, спокойно жевал и, как всегда, смотрел в сторону Петербурга Покурив, он встал и сказал мне:

- Пошли дальше. Закончим ловлю в апреле, я тебе серебряный рубль подарю.

- Спасибо, - ответил я и подумал, что же я могу купить на этот рубль. Но вдруг такая горечь меня охватила: "Серебряный рубль, сребреник... как Иуда! Предателю!.."

Вечером мать встревожилась, что я заболел. Кусок мне в горло не лез, отвечал я невпопад, а то и забывал ответить, когда спрашивали. Потянулся за хлебом, уронил бутылку с постным маслом, подхватил ее - рассыпал соль...

- Вот кулема, - проворчал отец.

Я не обиделся, глотал горячий чай, он обжигал мне горло так, что выступали слезы. Поев, я посидел молча, потом повернулся к отцу и сказал, не узнав своего голоса:

- Выйдем во двор. Поговорить надо.

Отец удивленно посмотрел на меня:

- Зачем секреты в доме разводить! Говори здесь.

- Выйдем. Надо поговорить! - повторил я.

Отец хмыкнул, накинул на плечи пальто. И мы вышли во двор. Там я все ему рассказал.

- Чушь! - он рассмеялся и махнул рукой. - Там на шлюпках боятся ходить, только бывалые лихтерщики ухитряются провести свои суда меж камнями, мелями и ряжами... А ты: фарватер в две-три сажени глубиной. Барин рыбкой забавляется, а ты у него на побегушках и одурел от безделья.

- Папаня, но я сам же мерял глубину! - воскликнул я.

- Ну и что? Вы же ямы искали. А их тут до черта.

- Не ямы, мы через каждые полсотни шагов лунки пробивали...

Сколько я ни доказывал отцу, он в ответ только посмеивался и крутил головой, приговаривая:

- Ай да сынок вырос, такое удумал, а?

Уже сквозь слезы я крикнул:

- В полицию пойду и все там расскажу!

Отец сразу вскипел:

- Ты это брось привыкать по участкам шляться! И меня нечего на смех выставлять!

О полиции я, конечно, сказал нарочно, ни за что бы не пошел туда. Но что же делать?

- Папаня, расскажем деду Прохору?

- Деду можно, - повеселел отец. - Скучает старик. Вот и позабавим.

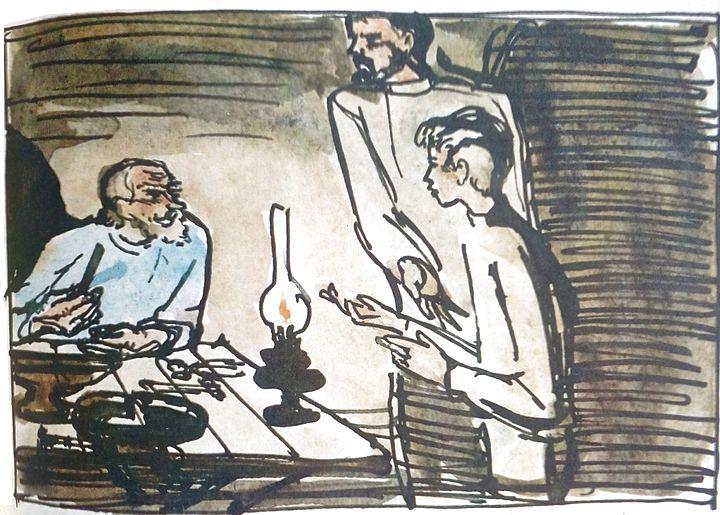

Мы пришли в каморку деда. Он сидел, как всегда, за верстаком и при свете керосиновой лампы что-то опиливал напильником.

- Батя, - сказал отец, - ты послушай, что твой внук мелет...

Я стал рассказывать все снова и так же подробно, как отцу. Дед продолжал пилить, глаза его слезились. Он даже ни разу не взглянул на меня.

Я закончил и сидел понурясь. Дед положил напильник на место и, редко мигая, уставился на лампу.

- Видал, батя, героя? - весело спросил отец.

Дед медленно повернул к нему голову и сказал, как всегда пуская петухов в голосе:

- Ты, Алеха, зря зубы не скаль. Тут дело серьезное. Еще когда я служил на флоте, помню, сказывали, что однажды большое заграничное купеческое судно само пришло в Петербург, обогнув Кронштадт с севера. Морское начальство тогда всполошилось, комиссии назначали. Потом было приказано новые ряжи насыпать...

- Ну вот, и закрыли ими фарватер.

- Сыпать-то сыпали, а вот сколько - не ведаю. Иногда не так камни в воду сыплют, как денежки в собственные карманы, - сердито ответил дед.

- Так в войну, в Крымскую еще, англичане и французы не сунулись севернее Кронштадта, - возразил ему отец.

- Так они и к Кронштадту боялись подойти, - спокойно ответил дед. - Только пальнули несколько раз по Сестрорецку и все.

- Но с тех пор не раз промеряли фарватер и с юга, и с севера.

- Может, и промеряли, да только нам с тобой об этом не докладывали, - задумчиво ответил дед. Помолчал, глядя на лампу, и добавил: - А Нева-то течет и течет. Где бар намоет, где мель, а где и ямы выроет. Почитай с полсотни годков минуло с той войны, когда свайные преграды ставили и ряжи насыпали. А какие шторма тогда были! Гранитные причалы волнами разбивало. Нет, Алеха, надо подумать о том, что Проха сказывает. - Дед опять задумался и произнес: - Конечно, не нашего ума это дело, но доложить надо.

- Кому? - спросил отец, и лицо его стало серьезным. Он не глядел на меня.

- Морскому начальству, - сказал дед.

- Э, куда хватил. Да кто нашего брата допустит?

Отец и дед замолчали. Потом отец сказал:

- Иди погуляй, Проха, мы с дедом еще посидим чуток.

Я накинул полушубок и вышел во двор. Ледяная корочка покрыла подтаявший за день снег и звонко похрустывала под ногами. Пахло весной. Голые ветви деревьев были необыкновенно черными и только там, где на них падал свет из окна, ярко блестели. Их тоже покрыла ледяная корка. Накатанная санями улица тоже блестела и отражала свет из окон домов, словно речка. Лаяли собаки. Узкий месяц, сгорбившись, осторожно пробирался между тучами, словно боялся, что его заметят и схватят.

Я сел на лавочку. Мне было тяжело и обидно. Хорошо, хоть дед поверил... Но я им все рассказал, а они меня выгнали... Хоть бы Ксюша пришла... Хотя нет. Пусть лучше не приходит. Что я ей скажу?

В доме скрипнула дверь, захрустел снег под тяжелыми шагами отца. Звякнула щеколда калитки. Отец вышел на улицу, остановился, застегивая пальто. Кашлянул и негромко сказал:

- Шел бы домой, замерзнешь, студено на улице Да без меня спать не ложись. Я скоро вернусь.

И долго было слышно, как на пустынной улице хрустел снег под ногами отца. А я сидел на лавочке, смотрел в небо, на дома. Месяц ухитрился забежать за какую-то длинную тучу, и на улице стало совсем темно. Одно за другим гасли окна домов. Люди ложились спать, ведь завтра, чуть забрезжит, им надо стоять у верстаков, а мне?

Я снова и снова вспоминал, где мы пробивали лунки и какой длины была опущенная в них леска...

Из темноты донесся хруст, я узнал шаги отца. Он шел медленнее, чем обычно. Вот он остановился у нашей калитки и удивленно спросил:

- Ты?

- Я.

- Окоченел поди?

- Я привычный.

Отец вздохнул, сел рядом на лавочку и произнес:

- Н-да, Проха, ну и дела...

Я ничего не ответил.

Отец вдруг спросил:

- Ты прапорщика Савельева, что на заводе работает, знаешь?

- Знаю. Он какую-то дальнобойную винтовку делает.

- Во-во. Он самый... Мы с дядей Семеном подумали-подумали и решили при случае завтра же рассказать ему. Он не как другое начальство. И поговорить с нашим братом любит, и посоветоваться... Мужик умный, шибко образованный.

- Но управляющий и помощник его не любят за это, - вставил я, - это заметно.

- Он не красна девица, чтоб его любить, - ответил отец. - Думаю, что он нас выслушает, не отмахнется.

- Ну а мне-то что делать? Завтра, к примеру, послезавтра?

- Ходи пока с этим самым Артуром на лед, помогай ему. Да только, ради бога, виду не показывай, не сболтни лишнего. Рисковое, ох, рисковое это дело. Он на все может решиться, коли за такое взялся.

- Понимаю, - ответил я. - Пришибить может, чтоб свидетеля убрать?

- То-то и оно, - вздохнул отец и обнял меня за плечи.

- А если бросить и больше не ходить с ним? Заболеть, к примеру? - спросил я.

Отец насупился.

- И об этом подумали мы с Семеном. Так-то оно спокойнее и безопасней... Но дело-то уж больно серьезное. Не только нас с тобой касается... Поэтому одно прошу - держись. Держись, Проха.

В эту ночь я понял, что бессонница хуже всякой болезни. Сколько разных мыслей приходит в голову, и все - одна мрачнее другой.