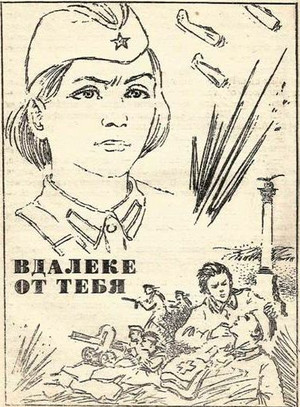

ВДАЛЕКЕ ОТ ТЕБЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

окончание ч. 2

Я так и не знаю, кому обязана жизнью. Спрашиваю майора, но он тоже не знает. Тяжело контуженный, пробитый тремя пулями и осколком, он пришел в сознание только в Краснодаре, когда его выносили из самолета.

Госпиталь эвакуируют. Боясь потерять майора, ребята заранее просят взять их в ту часть, в которую направят его.

— Возьму, обязательно возьму, — обещает он. – И меня, — прошу я.

— Конечно же, Любонька, — как-то очень серьезно говорит майор, и это необычное «Любонька» звучит для меня как «доченька». Сердце заходится от тепла и счастья. Милый, родной Батя! Милые, родные ребята! Братья мои по крови! Не по той, которая связывает родством в семье, а по той, которая скрепляет бойцов в длительных боях. Это — кровь их сердец, кровь их раненых и убитых товарищей, командиров и их собственная пролитая кровь. Эта кровь не передается по наследству, и потому наше однополчанское родство, может быть, дороже любого кровного родства!

К тому времени, когда меня выписали из госпиталя, майор уже подлечился и сражался в Сталинграде, только был он теперь подполковником, заместителем командира дивизии.

Человек всегда вольно или невольно гордится тяжкими испытаниями, которые одолел, в которых выстоял. Мы, солдаты Севастополя и Сталинграда, гордимся, что были участниками этих великих и нелегких боев.

Многих моих новых однополчан, ставших столь же дорогими и близкими, как и те, с кем защищали мы Севастополь, приняла сухая и твердая, как камень, степная сталинградская земля.

И сколько еще раз прощалась я с тобою! Но мне везло дьявольски — я выжила и в этом немыслимом огне, только лицо было исконопачено порохом. Да множество белых полосок осталось на кистях рук, избитых мелочью осколков. Да новые рубцы добавились к тем, что остались на сердце после Севастополя.

Теперь у меня была тайна: я всерьез верила, что останусь жива в любом, самом страшном бою, надо только подумать о тебе. А ты должен подумать обо мне. И тогда мы оба останемся живы. Но догадаешься ли ты в трудную минуту подумать обо мне? Ведь ты — командир, и тебе.надо думать о бое и о бойцах...

Очередное серьезное ранение настигло меня там, где я меньше всего ждала его. В оборонительных боях на Северном Донце пулеметная очередь прошила мне обе ноги, не повредив, однако, костей.

— Везучая ты, — говорили все. А я по ночам плакала от обиды: оказаться вышедшей из строя тогда, когда к нашей солдатской злости примешалась радость наступления!.. Но еще долог был наш путь к Победе, ох, как много было еще потерь, пока мы дошли до Берлина и Праги. И каждая из этих потерь была теперь более тяжкой и более обидной, чем в сорок первом.

Вот и отлежала я в госпитале.

Ты слышишь? Я жива! Я возвращаюсь в строй!

И уж теперь-то, наверное, мы найдем друг друга! А пока я еду на попутных машинах и ищу свой сталинградский полк, свою дивизию, нашего бывшего севастопольского командира полка. Останавливаюсь, расспрашиваю, узнаю. Скоро, совсем скоро нужная мне станция.

Частые деревья, дачные поселки, утопающие в зелепи садов, высокие стройные сосны, дороги, забитые войсками, — все возникает в поле зрения и ускользает из него, не касаясь сознания. Я жду, я предвкушаю встречу с Батей, и трепетное, радостное нетерпение перехватывает горло, захлестывает сердце. Во всех возможных вариантах представляю я, как разыщу штаб дивизии, как войду и скажу: «Здрасьте, товарищ подполковник!»

Он, конечно, удивится. Конечно, спросит строго: «Опять убежала?» — и легонько стиснет ладонями мои плечи. Для него, сдержанного в словах и чувствах, это едва ли не высшее проявление радости. Я убегу, счастливая. «Раненых-то сможешь вытаскивать?» — конечно же, бросит он вдогонку. «А как же, товарищ подполковник! Зачем бы тогда я стала из госпиталя удирать?» — обернувшись на бегу, прокричу я и долго буду оглядываться на дом, в котором остался он. А потом я наконец встречу тебя! Ведь если наша любовь способна уберечь меня от гибели, то должна же она привести нас с тобой к встрече!

Машина идет вдоль полотна железной дороги. На легком дощатом павильоне успеваю прочесть название станции. Она-то мне и нужна! Прыгаю из кузова.

— Тут, что ли? — высунувшись из кабины, запоздало осведомляется шофер. Машу ему рукой:

— Ага. Спасибо!

Дорога в глубоких сухих колеях, рытвинах и колдобинах. Машины, тяжело переваливаясь, кренясь то вправо, то влево, идут медленно, осторожно. Скрипят кузова, грохочут, подпрыгивая и сдвигаясь с мест, ящики в них. Пыль в рытвинах взбита в тончайшую пудру и шлейфом тянется за машинами. Седая, лежит на траве, на отягощенных плодами ветках яблонь, на поспевающих ягодах крыжовника и смородины, кусты которых растут вдоль оград. В глубине садов и огородов, окруженные цветниками, видны дома с застекленными верандами. В стеклах сияет солнце.

Подмосковье! Я всегда с некоторым, наверное, нелепым, но упрямым недоумением разглядывала москвичей, приезжающих отдыхать в Крым. Уехать хоть на одни день из Москвы! Это не укладывалось в моей голове.

Мечта побывать в столице казалась несбыточной. Вот разве что выучусь и стану какой-нибудь знаменитостью... И вдруг совсем рядом, в каких-то пятидесяти километрах — Москва. И дивизия стоит на отдыхе. Может, даже удастся посмотреть ее, красавицу Москву!

Перейдя по мосточку через глубокую, заросшую травой канаву, стряхиваю с плеч тощенький вещевой мешок, достаю суконку: надо почистить сапоги.

От станции по тропинке лениво бредут навстречу четверо бойцов.

— Гля, сестренка! — говорит один из них. Знакомое «гля» подсказывает мне, что это Костя Сыроваткин. И все же не верится, чтобы после восьми разделяющих нас госпитальных недель Костя произнес это так холодно, так равнодушно. Но ребята — все четверо — действительно самые что ни на есть наши! Бросаюсь к ним, кричу восторженно:

— Петро Сизенький! Костя! Ванюшка Петляков! Вот встреча! А? А старшина Редькин, как обычно, при усах! И все равно не верю, что это вы! Откуда? Тоже из госпиталей? На пересыльном пункте встретились? Ну действительно — нет худа без добра! Вот встреча, а? Милые вы мои! Дорогие! — Я обнимаю своих севастопольских друзей, смеюсь, всплескиваю руками. Я счастлива! А они молчат. И стоят как закаменелые. И смотрят в землю.

Заглядываю в их глаза, в их хмурые лица, спрашиваю тревожно:

— Что, что случилось?

Старшина Редькин дергает себя за ус. Обычно он делает это после трудного боя, когда мы не досчитываемся кого-то из товарищей. В такие минуты к нему лучше не подходить. «А, не трогайте меня!» — побагровеет, затопает ногами, заорет яростно он и, надвинув низко на лоб пилотку, ссутулившись, уйдет прочь. И я не спрашиваю его. Я обращаюсь к Петру, к Косте:

— Что случилось, ребята?

Тереблю за пуговицу на вороте гимнастерки Ванюшку Петлякова.

— Ну, Ванечка, миленький, а?

— А то... — будто выдавливает из себя Ванюшка Петляков. — Нету здесь... дивизии нашей... — Он говорит это, глядя куда-то поверх крыш.

— Из оперативного подчинения этого соединения, — кивнув на станционный павильон, повторяет чьи-то казенные, официальные слова Костя Сыроваткин, — возвращена обратно.

— Только и всего? Так это ж пустяки. Найдем! И дивизию, и полк найдем! Вместе-то веселее.

— Веселья как раз никакого. — Тяжело вздохнув, Петя Сизов опускается на край канавы, рвет траву и пучком ее, размазывая пыль, протирает носки сапог. Больше он не говорит ни слова. Ванюшка Петляков и Костя Сыроваткин тоже молчат. Старшина Редькин наклоняется, срывает травинку, и я понимаю, что он хочет спрятать от меня лицо. Чего-то они не договаривают... А может, я не должна ни о чем спрашивать? Но ведь все, что касается нашей дивизии и полка, касается и меня! Так или не так?

— Значит, загадываете загадки? Не хотите говорить? Ну, что ж... — Выдержав паузу, вскидываю на плечо мешок, картинно кланяюсь: — До свиданьица!

— Сядь-ка! — Старшина заступает мне дорогу. Ванюшка и Костя тоже садятся — долго и как-то неловко, стеснительно, словно никогда не сидели на пыльной траве.

— Убило... Командира дивизии убило, — перебирая травинки, незнакомым деревянным голосом произносит обычно такой разухабистый старшина. Я сразу понимаю, о ком идет речь, но переспрашиваю:

— Комдива?

Я еще сомневаюсь. Ведь он, наш Батя, был заместителем, и это позволяет надеяться.

— Да, — кивает старшина и разрушает мою зыбкую слабую надежду. — Его недавно комдивом назначили. Ты, поди-ко, и не знала?.. Эх, люби меня, Дуся! — Он бьет оземь пилоткой. — Только адъютант погоны полковника заготовил, только нацепил на новый китель...

— Как... убило? — все не понимаю я. Слова застревают в горле. Наверное, их не слышно, и я спрашиваю громче: — Как... то есть... убило?

А перед глазами, сменяя одна другую, проходят картины: боец, убитый осколком... Смертельно раненный лейтенант... Кто-то разорванный снарядом... Сержант, изрешеченный нулями... Так это бывает на войне. Так было с другими. А как же убило майора?

— Пулей. В голову. Прямо в висок. И — стоп машина...

Только теперь постигаю смысл сказанного: пулей в висок. Упал ничком — и конец...

Меркнет закат. Солнце скатывается, падает за дома. В наступающих сизых сумерках мир становится нереальным, как при солнечном затмении, когда на все вокруг смотришь через задымленное стеклышко.

Зябко. Тоскливо. И я совсем не знаю, где, на каком фронте находишься ты. Жив ли? Думаешь ли обо мпе?

Всегда твердо верившая в нашу встречу, сейчас я поражаюсь собственному безрассудству: ну как, как могла я верить, что когда-нибудь встречусь с тобой на этой огромной войне?

Старшина Редькин прижимает к себе мою голову, приникает к ней колючей заросшей щекой.

Погиб... Воспоминания наводняют меня, картинами встают перед глазами. И в каждой — он, наш Батя.

Вот он снимает пробу с обеда...

Поздравляет меня с наградой...

Вот командует: «Подпустить на ближние фугасы!..»

Вот чертит что-то щепочкой на песке...

Сам ведет огонь из орудия...

Вот склоняется над картой в блиндаже...

Раненный, в окопе приказывает кому-то: «Связь, тяните сюда связь!»

Бои беспрерывные. Полк уже давно не полк. Нас совсем мало, и Батя теперь с нами постоянно, каждую минуту. Как деревья соком земли, питаемся мы его опытом, его твердостью, строгостью, заботами и даже просто присутствием. Будь в полку другой командир, мы тоже, конечно, воевали бы как надо, но безмерное уважение и любовь именно к такому человеку, ставшему мерилом человека, командира и коммуниста вообще, к тому же москвичу, с которым связывалось наше представление о жителях столицы, делали конкретным, почти осязаемым понятие долга, любви к Родине, к Москве и позволяли свершать, казалось бы, несвершимое.

Я закрыла глаза и словно со стороны увидела себя и своих товарищей — горстку измученных бессонными ночами людей, постаревших и будто усохших от жары, жажды и голода, там, в Севастополе, перед многократно превосходящими силами врага.

Нигде и, наверное, никогда — ни до войны, ни после — не ощущали люди смысл слов так остро, так обнаженно, как на фронте.

Многократно превосходящие... Какие спокойные слова! Многократно превосходящие силы врага, считая, что мы уничтожены, идут на нас строем, как на пустое место. Но мы еще живы и готовимся к своему последнему бою.

Такой же, как и все, худой, черный, но тщательпо выбритый, с до блеска надраенными орденами, стоит перед нами наш командир.

— ...Нас мало, — говорит он. — Но будем сражаться как подобает...

Петро Сизов заправляет в пулемет последнюю ленту патронов. Моряки снимают гимнастерки и остаются в тельняшках. Ложатся поудобнее, кладут рядом гранаты.

А немцы идут колоннами, будто нас и нет.

«Огонь!» — командует майор. И мне совсем не страшно умирать.

И хорошо, что мы погибнем ТАК, а не просто в бою.

Жалко только, что ты не узнаешь, какими были все мы — я, мои товарищи, наш Батя. Прощай! Пусть все-все сложится у тебя хорошо!..

А потом произошло чудо. Ощущение чуда усиливалось тем, что я так и не узнала, кто, когда, как вытащил меня и каким путем очутились мы вместе с майором — тяжело раненные, но живые — в одном самолете.

Проходят, меняются перед глазами картины воспоминаний, а рядом, не мешая им, медленно, вязко, тягуче движутся мысли. Сколько времени прошло с того, первого для меня дня боев? Кажется, целая вечность. Лишь нам пятерым, сидящим сейчас здесь, на краю кювета близ подмосковной станции, выпало горькое счастье пережить множество тех, кто был рядом. Множество — сколько это? Тысячи? Десятки, сотни тысяч?

Число погибших кажется непостижимым — за ним стоят, всплывают в сознании лица, фигуры, глаза, улыбки тех, кого я перевязывала, тех, кто погиб на моих глазах, умер на моих руках. Тех, кого я знала. А скольких не знала... Случалось, тебя прикрывали собою и умирали ВМЕСТО ТЕБЯ твои товарищи, друзья, с которыми всеми человеческими чувствами изведана каждая минута боя, каждая атака. А случалось — совсем еще незнакомые бойцы, только накануне пришедшие с пополнением.

Тесная зависимость жизни одного от жизней других, обнаженное, ставшее будничным величие духа скрепило однополчан самым великим — фронтовым родством. И потому наша войсковая часть — родная. И потому, не долечившись, удираем мы из госпиталей. И потому скрываем раны, которые можно терпеть, — лишь бы не отстать от товарищей, от однополчан!

Воспоминания идут в картинах и в мыслях, дразнят возможностью еще и еще раз воскресить образ майора. Мысли ветвятся, обрастают деталями, уходят в сторону, оттесняя главную мысль, и снова вливаются в нее — мысль о нашем Бате. «Нет, нет и нет!» — умоляю я собственную память. Наверное, я говорю это вслух, потому что наш рыжий усатый старшина гладит мою голову и с грубоватой лаской требует:

— Ну-ну, успокойся. Не надо так. Нельзя так!

У старшины теплая рука. Ваня, Костя, Петя — здесь, рядом. Только они да я знаем теперь, как дрался наш полк в Севастополе... Нет, надо отвлечься!

Если уж вспоминать, то лучше довоенное.

Но то, что было до войны, кажется почти нереальным, и пласт воспоминаний, связанных с довоенной жизнью, прикрыт так плотно и так надежно, что мысль о довоенном времени ускользает, даже не зацепив сознания.

Пытаюсь представить Батю с погонами полковника на плечах, но такой он кажется мне чужим. В сталинградских боях я редко видела его. Он был заместителем командира дивизии, наш бывший командир полка. Отец, которого я придумала. А ты, самый родной человек, даже не видел его и не знаешь, что он всегда стоял рядом с тобой, что нас было трое: ты, я и он.

Где искать дивизию? Сколько продлятся поиски? Не будем ли мы выглядеть подлецами, которые рыскают в поисках родного полка, а на деле, может, просто не спешат попасть на передовую? И надо ли искать полк, в котором уже нет почти никого из тех, с кем сроднились мы в пекле боев? Война идет великая, и не все ли равно, в составе какой части бить врага? — Столько вопросов сразу поставил перед нами наш усатый мудрый старшина. Поставил и дал полминуты на размышление. Потом со вздохом оглядел нас, молчащих, и категорическим тоном закруглил разговор: — Решено, идем в другую часть! Тут, на станции, стоят танкисты, у них, само собой, должны быть автоматчики. Какие они танкисты, ежели без автоматчиков? Попросимся — возьмут. Не на блины, чай, навязываемся.

Он поднялся с земли, поднял каждого из нас за локоть и, не оглядываясь, пошел впереди — в штаб, в котором они уже были, когда расспрашивали про нашу дивизию.

Их — всех четверых — сразу определили в мотострелковый батальон, расположенный тут же, на станции. Но санинструктор у мотострелков был свой. Соседнему батальону нужен санинструктор, да нет потребности в автоматчиках.

— Предлагаю остаться машинисткой в штабе корпуса. Уважение, почет. И от передовой далеко, — говорит старший лейтенант, ведающий кадрами. Смотрю на него с удивлением: неужели он это всерьез?

— Нет, только санинструктором. И на передовую, — в который раз повторяю. А ребята все просят его найти для меня «местечко» в мотострелковом, чтобы быть нам всем вместе.

— Мы же с лета сорок первого вместе воюем! — наперебой объясняют они и напирают: — Одесса, Севастополь, Сталинград.

Даже обычно молчаливый Петро Сизов вопрошает:

— Можете понять, что это такое?

— После Севастополя нас всего шестеро осталось, — заглядывая своими хитроватыми зелеными глазами в лицо старшему лейтенанту, мягко, вкрадчиво рассказывает старшина Редькин. — А теперь, когда полковник, бывший наш комполка, погиб, пятеро... Эх, люби меня, Дуся... Неужели же не найдете такой возможности, товарищ старший лейтенант?

— Да кем же я ее направлю? Автоматчиком? — Старший лейтенант — он в новехоньком, ладно сидящем обмундировании, при новехоньких золотых погонах, так красиво искрящихся в свете мощной электрической лампочки — с уважением, но как бы между прочим поглядывает на наши потускневшие гвардейские значки, на медали с потрепанными, затертыми ленточками. — Рад, бы, да... — он разводит руками. — Не нужен санинструктор. Не нужен!

— Как это так не нужен? — восклицает кто-то за нашими спинами. Мы дружно и ободренно оглядываемся. На пороге распахнутой настежь двери, отбросив рукой марлевую — от мух — занавеску, стоит коренастый, круглолицый и пухлогубый майор.

— Тебе, может, и не нужен, — говорит он, проходя в комнату и снимая фуражку, — а мне, начсанмеду! — во! — Майор проводит ребром ладони по шее. — Позарез. Я ж тебе толковал: Валя Ивлиева из хозяйства Завьялова ноги на марше растерла. А для санинструктора ноги — что для футболиста: первейшее дело. Вот пока вместо Вали — ее я в бригадный медсанвзвод приказал перевести. А там поглядим. Как, согласны? — Последние слова обращены ко мне, но я не успеваю ответить. Старшина Редькин делает шаг вперед.

— Только без Дуси, — шепчет ему Петляков.

Редькин незаметно бьет его пальцами по руке: отстань, мол! Вытянувшись в струнку и козырнув, выкладывает:

— Товарищ майор! У нас просьбочка настоятельная. Мы с сентября сорок первого, еще из-под Одессы, воюем. Все, значит, впятером. Классический случай. Исключительно опытные и зрелые бойцы. И все здесь перед вами. И кроме того, мы вроде уж родня, столько всякого напережили. И нам очень сильно хочется сохранить наш маленький, спаянный огнем и кровью коллектив в таком же виде и здесь, во вверенной вам части! — Старшина явно подлизывался. Однако майор делает вид, будто не понимает этого.

— Так вы вместе и будете, — заверяет он. — Все в одной бригаде. Только она, — майор кивает на меня, — в танковом батальоне, а вы — десантниками на танках. Не ручаюсь, правда, что на танках именно этого батальона. Но что станете действовать вместе, это точно!

— Ну, если так... — старшина разводит руками.

Мне, потрясенной утратой Бати, смятой навалившейся усталостью, как-то безразлично: куда идти и одной или со всеми — лишь бы скорее определиться. Где-то под плотным слоем вялости и безразличия шевелится мысль о том, что надо бы все-таки вместе с ребятами и договориться об этом следует сейчас, потому что перерешать решенное всегда труднее. «Но ведь майор заверил», — устало думаю я.

— Тогда прошу в «газик». Я как раз еду в хозяйство Завьялова. — Майор вежливо указывает на дверь. «Господи, — думаю я, — еще тащиться куда-то. Уж согласиться бы машинисткой, что ли...»

Но это так, от усталости.

Прощаюсь с ребятами, сажусь на заднее сиденье машины, думая лишь о покое и о том, чтобы остаться наедине со своими мыслями. А майор, как нарочно, словоохотлив необычайно. Он говорит без умолку, и не слушать его невозможно: слова восхищения, восторга, удивления, недоумения, как осы, впиваются в меня, не позволяя ни дремать, ни думать о своем. Всю дорогу майор рассказывает о капитане Завьялове, который, не долечившись, выписался из госпиталя, чтобы принять участие в формировании бригады, а после формирования стал командиром танкового батальона («А в батальон сам людей отбирал. Лучших! Орлов! Один к одному парни!»), по что повести батальон в бой капитану не доведется, потому как утром его пришлось оперировать («Удален желчный пузырь — не пузырь, а кисет с камнями!»). После этого майор вдруг признается, что речь вовсе не о капитане Завьялове («Если говорить по совести — с него хватит: на фронте с рассвета двадцать второго июня, трижды тяжело ранен, контужен, вся грудь в орденах, а в сорок первом да сорок втором награды не так-то легко было заслужить!»), а о каком-то подполковнике, которого («Нате вам, пожалуйста!») прислали па место Завьялова из штаба соединения. Слово «подполковник» майор произносит небрежно, с иронией. Объясняет:

— Штатная должность комбата майор — подполковник. Но, право же, всем известно, что комбатов в звании выше капитана почти не бывает. И если прислали подполковника, значит, он где-то не справился. Так? Конечно, так! Вот его и ахнули на понижепие. Но ведь комбат — фигура! Ему людей — целый батальон! — в бой водить! Неопытность, неумение комбата могут обернуться лишними — и значительными! — потерями. А главное... знаете, что главное? — спрашивает он, обернувшись ко мне, и я, конечно же, должна спросить в ответ: «Что?»

— А то, — продолжает майор, — что мы уже зампостроя поздравили. Понимаете: по-здра-ви-ли с вступлением в должность! Вот что главное! Каково ему теперь? Комкор и тот чертыхнулся. Прямо при этом самом подполковнике!

В батальон мы прибыли поздно ночью. Майор вызвал в штаб фельдшера.

— Вот вам санинструктор. Гвардии старшина, опаленный героическими боями Одессы, Севастополя, Сталинграда! Накормить! Устроить! Окружить заботой и вниманием. Все честь по чести!

Меня опутывал, оплетал сон. Слова начсанмеда, разговор с каким-то офицером, ответ фельдшера, чьи-то шаги — все отодвинулось, приглушилось. Я едва разлепила веки, чтобы сказать майору спасибо.

— А я пойду. К нему, — тронув меня за плечо, многозначительным шепотом сообщил майор и подморгнул мне, как соучастнице. — Знакомиться. Выяснять, что он за человек, чем дышит и с чем его едят. — Он громко засмеялся и ушел.

Случайности, случайности... Они на каждом шагу, и какая-то из них вдруг круто меняет человеческую жизнь.

Молоденький фельдшер-лейтенант проводил меня в санчасть. Не умываясь, я стянула с себя сапоги, одежду, плюхнулась в постель и мгновенно уснула. Уснула, не подозревая, что в соседнем доме находишься ты. Горе утраты нашего Бати, горе, которое будто обескровило меня, и радость встречи с тобой оказались тесно соединенными. Встретила ли бы я тебя, если б не погиб наш севастопольский командир полка? Вопрос этот долго пугал меня страшным предположением: нет, не встретила бы. Потому что, если полковник остался бы жив, я обязательно разыскала бы соединение, в котором был он. И значит, прошла бы мимо тебя...

Меня поразило несоответствие: тонкая гибкая фигура и седые виски. Но я тут же забывала об этом до следующей минуты, когда в поле моего зрения где-нибудь на дороге у домов или у танков, на опушке, близкого леса вновь появлялась тонкая фигура молодого офицера с густо посеребренными висками.

— Кто это? — спросила я у фельдшера.

— Новый комбат.

— Ах, это тот самый, подполковник?

— Да, — кивнул он. — Орденом Красного Знамени награжден. — Лейтенант произнес это с уважением и симпатией.

Другие тоже искали в новом командире нечто такое, что должно было поставить его, если он подполковник, выше капитана Завьялова или хотя бы вровень с ним. Пока их уважение вызывали твоя седина и боевой, не очень часто встречающийся орден. — Остальное узнаем в бою, — сказал фельдшер.