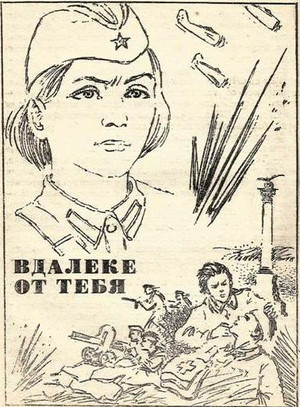

ВДАЛЕКЕ ОТ ТЕБЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

продолжение ч. 2

Атаки, бомбежки, орудийные и минометные обстрелы — шквал огня — с утра до ночи. Напор фашистов все яростнее. Траншеи в течение суток по нескольку раз переходят из рук в руки. Число раненых увеличивается. Мне помогают двое матросов, и все равно мы не справляемся. А вражеские атаки следуют одна за другой.

Раненый, которому я перевязываю голову, отодвигает меня в сторону, встает, подымается в полный рост, не глядя вытаскивает из-за пояса гранату и направляется навстречу танку. Он пригнулся, напрягся, словно охотник, идущий на разъяренного зверя, и так же, как охотник, не отрывает взгляда от танка. А танк приближается, грохочет, ревет, лязгает сталью, оглушает, страшит.

«Только бы успел, только бы не упал!» — думаю я о раненом.

Резкий, стремительный взмах руки. Удар, взрыв! Пушка танка, повернутая вправо, вниз, так и не успевает выстрелить. Стальная махина, дрогнув, замирает на месте, окутывается густым черным дымом. Шинель человека, которого я только что перевязывала, лежит у моих ног. Успел...

В траншее справа появился командир полка. Его лицо в крови. Бегу навстречу ему, на ходу достаю из сумки перевязочный пакет. Еще не добежав несколько шагов, кричу, боясь, что майор куда-нибудь тут же исчезнет:

— Вы ранены!

— Разве? — простуженным, хриплым голосом без всякого удивления произносит он и рукавом шинели вытирает со лба пот и кровь. Осколками у него поцарапана голова, пробито — теперь я вижу это — левое плечо: шинель продырявлена в нескольких местах и плечо неестественно поднято. Расстегиваю шинель. Стягиваю ее рукав. Гимнастерка на плече и на груди набухла кровью.

— Перевяжу — ив медсанбат! — строго говорю я. А он будто не слышит, требовательно спрашивает кого-то:

— Где комиссар? Не вижу комиссара!

— Надо! — говорю я. — Надо в медсанбат!

— Где комиссар? — уже с тревогой спрашивает он. и кричит кому-то невидимому: — Связь! Тяните сюда связь!

— Товарищ майор, дорогой, золотой, я вас очень прошу! Вам надо в медсанбат! Обязательно!

— Ротного ко мне! — требует он.

А тот уже сам бежит сюда по ходу сообщений, придерживая бьющую его по боку планшетку.

— У вас высокая температура. Вы весь горите! И потом, множественные осколочные ранения, — говорю я майору, бинтуя его голову. Он молчит, нетерпеливо ждет ротного.

— Вы демаскируете раненых! Тут сорок два человека! — бросаю я последний и самый убедительный, как мне кажется, аргумент. А он и ротный уже уткнулись в развернутую карту, и майор совсем не видит и не слышит меня.

Через несколько дней мои санинструкторские обязанности заставят меня срочно, поздней ночью, обратиться к командиру полка.

Снарядная гильза с широким, в ладопь фитилем освещает блиндаж. На полу, на бревнах стены и потолка лежит косая, многократно увеличенная, изломанная на стыках тень майора. Она неподвижна. Может, майор задремал над картой? На всякий случай тихонько докладываю:

— Товарищ майор, требуется срочная эвакуация в медсанбат тяжело контуженпого и тяжело раненного лейтенанта. У него перелом крестца и подвздошной кости. А машины нет... Товарищ майор! — уже громче повторяю я, убежденная, что он не слышит. .

— Возьми писаря, кладовщика, оружейника и моего ординарца, — подняв красные от бессонных ночей глаза, отвечает майор, и мне — в который раз! — кажется, что у него все и всегда заранее предусмотрено, продумано, решено. — Хватит? — спрашивает он.

— Да. И еще надо сменить вам повязку.

— Потом. — Тон его голоса непререкаем.

Через два с половиной часа, уже на рассвете, возвращаясь из медсанбата, застаю майора у артиллеристов. Ординарец уже здесь. Он стоит в сторонке и ворчит:

— Эдак каждую ночь. Не спит, не ест ладом. Худо это, однако.

А я восторгаюсь и хочу, чтобы ты был таким же командиром, как наш Батя, чтобы тобою так же гордились бойцы.

День яркий, весенний. Пахнет нагретым солнцем, сырой оконной землей. Опять — строй, опять — награды. В том же широком, плоском овраге, что и зимой, но теперь под самым носом гитлеровцев («Невероятно, неправдоподобно!» — буду потом думать я). Строго и торжественно звучат слова нашей клятвы:

— Не пропустим врага в Севастополь!

Обращаясь к матросам морской бригады, командующий Приморской армией генерал Петров сообщает, что командование удовлетворило их просьбу — оставило им бескозырки и тельняшки. Радостное «ура», вспугнув стаю жирных ленивых ворон, катится к пологим дальним холмам и замирает там. На его еще не угасшее могучее «а-а-а» ложится чей-то твердый, яростный голос:

— Умрем за Севастополь!

— На суше, но моряками! — подхватывают десятки матросских глоток. И сердцу становится тесно в груди, и к горлу подступает ком, и слезы застилают глаза — слезы восторга перед бойцами, перед их жизнью, которую они готовятся отдать без колебаний, так гордо и дорого для врагов. Я готова отдать свою жизнь вместе с ними. Но смогу ли я отдать ее так же красиво и так же дорого для врагов?

В суровом и строгом молчании, четко печатая шаг, проходим мы под знаменем полка перед командованием армии и флота. И каждый шаг, каждый взгляд, жест, слово наполнены великим смыслом, великой гордостью и решимостью.

Потом — концерт. Со стороны, наверное, можно подумать, что это обычный концерт в обычной воинской части, стоящей в глубокой обороне. Даже стрельбы не слышно. На соединенных кузовах трех грузовиков, ставших сценой, выступают артисты. Кивая на них, бойцы в десятый, в двадцатый раз произносят:

— Московские!

И слово это тоже преисполнено громадного радостного смысла: все-таки враг не сумел совсем отрезать нас от Большой земли!

Гитлеровцы наращивают силы.

Войска проходят у нас на глазах — день за днем, день за днем. Катят набитые солдатами бронетранспортеры, волны мотоциклистов, колонны танков, тяжелые, так, что земля гудит под ногами, орудия на прицепах тягачей. Над головой самолеты — звено за звеном.

Невольно оглядываем мы свои поредевшие, измотанные в боях роты, и дни без боев — казалось бы, счастливые дни — становятся страданием и все больше и больше тревожат мыслью о том последнем сражении, в которое нам должно вступить, может быть, завтра. Помощи не будет. Войска не концертная бригада, а боевая техника, и ее боевое обеспечение не чемодан с костюмами артистов, их не доставишь на самолете. Как ни крути, а мы отрезаны.

Память всегда против моего желания подсовывает картины того страшного майского утра, которым началось новое наступление гитлеровцев. Они, эти картины, встают, маячат в отдалении, в глубине зрительной памяти, тревожат, беспокоят, и я, противореча себе, уже хочу приблизить их, хочу пережить все заново, хочу увидеть, как славно держались мы, как здорово били фашистов даже тогда, когда это казалось — им, да и нам самим — совсем невозможным. Я вижу, я слышу это утро, этот день, их оглушающий грохот, дым, огонь, отвагу. Полуоглохшая от близких взрывов бомб и снарядов, я снова живу вместе со всеми, кто был тогда жив, ползаю по горячей от зноя земле, волоку раненых, накладываю им повязки, скрежещу зубами от ненависти к врагу, его танкам, орудийным и минометным батареям, изнываю в бессильной ярости перед небом, которое будто обрушивается на наши головы, и, теплея сердцем, безмолвно плачу от любви и гордости к великому мужеству моих товарищей.

Волна за волной, с угрожающим ревом, снова и снова заходят вражеские самолеты для бомбежки. По 30—50 самолетов. А стаи других самолетов уже торопятся сменить их... Мы проклинали тот рассвет и весь тот огненный день и, как избавления от мук, ждали наступления ночи. Наконец она пришла, эта ночь, но желанной, передышки не принесла. Артиллерийская канонада, вой мин, грохот плотных и частых взрывов продолжались. Гул катился по холмам и долинам, усиливался, умножался эхом; А утром опять налетели самолеты.

— Ну скорее бы уж атака! — говорили мы. Но атак не было. Только одна беспрерывная бомбежка. «Юнкерсы», визжа сиренами, с ревом проносились над нашими головами и спинами. Волны горячего и сухого воздуха обдавали нас после каждого взрыва. Трескались камни. Крошился, выпуская белые пыльные струи, известняк. Известняковая и каменная крошка, земля и песок засыпали наши распластанные тела, забивали глаза, уши, рот. Дышать и без того было нечем, а по земле полз, распространяясь, усиливаясь, густея, запах гари и дыма. Сплошная черно-серая завеса закрыла небо. Мы больше не различали ни дня ни ночи. Мы не знали, где граница между нами и есть ли она.

Однажды па рассвете все вокруг смолкло. Только теперь, снова услышав тишину, мы поняли, какой грохот,, вой, гул, рев свирепствовали на земле и в воздухе все эти дни. И будто исчезли тугие крепкие распорки в висках, в мозгу: спало напряжение в ушах, только явственнее стал тонкий, как паутина, запутанный металлический звон в голове — мы все, кажется, были контужены — да сильнее проступила боль в барабанных перепонках. Но долго еще хрипели наши набрякшие криком глотки, а голосовые связки в них, казалось, болтались, как веревочки или как до предела растянутые резинки. И все вокруг — неясная в медленно оседающей пыли линия горизонта, дымящиеся воронки, обгоревшие пни от срезанных снарядами деревьев, обнажившиеся — маскировка была уничтожена взрывами и огнем — линии траншей, ходов сообщения, окопов—все это медленно плыло перед глазами и легонько покачивалось.

Тишина принесла облегчение и обрадовала. И вместе с тем напугала — от нее уже отвыкли — своей забытой обычностью.

— Ну, теперь жди атаки! —- сказал Ванюшка Петляков.

Выйдя из щелей и блиндажей, бойцы заняли места в окопах, ячейках, у пулеметов, приготовились к бою.

— А которое сегодня число, братцы? — спросил вдруг Костя Сыроваткин. Пожимая плечами, ребята смотрели друг на друга и молчали: этого никто не знал.

Слева в траншее показалась группа командиров. Впереди шел майор. Лицо его осунулось, посерело, под глазами появились мешки, веки, с которых давно уже не сходила краснота, набрякли. Но он был все такой же прямой, стремительный, спокойный. В его, как и у всех, охрипшем голосе присутствовала все та же твердость и решимость.

— Сегодня седьмое июня, друзья, — сказал он, быстрым шагом проходя мимо.

— Седьмое июня, - повторил кто-то, мысленно подсчитывая, сколько же длился этот ад.

— Ого! Семнадцать суток! — Ванюшка Петляков изумленно присвистнул.

— Семнадцать? — недоверчиво переспросил Костя. И радостно засмеялся: — Гля! Этакого-то ада? А мы еще живы!

— Теперь пехота пойдет. Приготовьтесь, — предупредил майор, обернувшись, и командиры скрылись за поворотом траншеи.

— Да-а, — вздохнул кто-то, — дальше, видать, посерьезнее дело будет.

И гитлеровцы пошли. Наверное, они тоже изумились, что мы живы. Но это потом, когда мы схлестнулись с ними. А пока они шли на нас как на пустое место — в обнимку, горланя песни.

— Пьяные, что ли? — спрашивали бойцы друг друга. Нет, они не были пьяными. Они (как потом мы узнали от пленных) радовались, что наконец будут жить в городе, спать на кроватях, в чистых постелях. Мы лишили их этой радости в тот день. Бой длился с рассвета и до поздней ночи. Ночью разведчики захватили «языка». Майор допрашивал его в присутствии бойцов. Пленный рассказал, что немецкая дивизия, наступавшая только на позиции нашего полка и поддерживающего нас батальона моряков, выведена на формирование: она потеряла почти весь людской состав. Бойцы радостно комментировали эту весть.

— Ликовать, друзья, некогда, — заметил майор. — Отдыхать тоже. Мы отступили на триста метров. Это значит — снова рыть траншеи, ходы сообщения, одиночные ячейки, пулеметные площадки, поправлять то, что осталось от обстрелов и бомбежек. И маскировать, маскировать! За дело, друзья! Земля — она наша защитница.

И мы снова вгрызаемся в жесткий каменистый грунт. А самолеты с черными крестами на крыльях охотятся за походной кухней, которая доставляет нам обеды. Вчера один из них гонялся за повозкой с бочкой и продырявил ее пулеметной очередью. Вода вытекла.

— Не пускает, товарищ майор, и все, — виновато оправдывался ездовой. — Уж лучше б в меня те пули влепились...

Он-то знал, как нужна вода — для пулеметов, для раненых. Но, может быть, не меньше, чем для пулеметов и для раненых, нужна была вода в этот страшный летний зной и для бойцов в окопах. Продовольствие кончалось. Мы все чаще грызли жесткие, как камень, сухари — одни пшеничные сухари.

— Голодом, жаждой хочет уморить нас враг, — задумчиво, будто только самому себе, сказал майор, выслушав ездового. — Но мы — солдаты, и если уж погибнем, то в бою!

Я все повторяю эти слова, и мне кажется, что майор вложил в них смысл, которого я не понимаю: а если фашистам удастся оставить нас без воды и без пищи? Ведь тогда — гибель без боя...

Ночь тоже, как и земля, наша защитница. Ночью мы едим. Ночью привозят воду. Ночью собираем на «нейтралке» снаряды, патроны, оружие, ремонтируем окопы. Ночью рубим ветки кустарника для маскировки. Ночью же я отправляю раненых.

— Эх, подлиннее бы ночки! — мечтает Костя Сыроваткин. — Чтобы и поспать на часок побольше.

— Тебе — надо. Ты, братец, что-то тонкий стал в талии, — посмеивается Ванюшка Петляков, а сам, положив голову на плащ-палатку, тут же засыпает. Я тоже устраиваюсь в углу окопа.

Желание спать сильнее, чем голод и жажда. Если хоть на мгновение расслабиться, сон сразу одолеет, свалит с ног. И пусть идут танки, пикируют самолеты, бьют орудия. Пусть! А что дальше? Смерть во сне?.. Нет, так нельзя. Надо держаться.

Сквозь подступающую дрему слышу разговор бойцов: пленные офицеры показали, что только с 20 мая по 22 июня немцы трижды укомплектовывали войска, противостоящие нам. ,

— Ха, а мы перед ними одни и те же самые, люби меня, Дуся! С самого октября сорок первого! — Это голос старшины Редькина. — Только тогда, в декабре, мы и получили подкрепление. Батальон морячков. Помните? Шел снег, а братва...

Больше никаких слов. Сон подхватывает меня и бережно, легко несет в свои желанные покои. Просыпаюсь оттого, что кто-то роется в санитарной сумке, лежащей у меня на коленях.

— Бинтик надо. Ванюшке ногу царапнуло, — шепотом сообщает старшина Редькин.

— Где? Он же только что был здесь! Лег спать...

— Легко, не волнуйся, — успокаивает меня старшина. — Он, понимаешь, взбаламутился вдруг: а не забыли ли супу горячего отнести пулеметчикам? Нет, говорю, не забыли! Не поверил. Айда в дот к Петру Сизенькому — проверять. А фрицы в это время мину шлепнули...

Бегу за старшиной по траншее, а он все говорит свистящим шепотом:

- Эх, жизнь наша... севастопольская!.. Вот бы дожить... до Победы... да рассказать... как все тут у нас... было. Не поверят! Не поверят, люби меня, Дуся!.. Что мы так вот... Это же сверх всякого... Правда?

— Правда, — шепотом подтверждаю я.

На востоке светлеет, розовато окрашивается полоска неба. Светает. Наступает утро нашего последнего боя.

Горькие и гордые севастопольские воспоминания. Гордые — потому, что мы держались до самой крайней возможности и отступили с Шекензяевских гор, когда уже ни справа, ни слева не оставалось никаких флангов. Мы отступили, зная, что исполнили свой солдатский долг до конца. Однако совесть все равно терзала нас: враг занимал Севастополь. Гитлеровцы шли колоннами — колонна за колонной.

На камнях Сапун-горы, где ни закопаться, ни укрыться, терял полк последних бойцов. Но живые оставались живыми и называли счастливчиками тех, кто имел гранату, и завидовали им.

Командир полка — в новом кителе с двумя сияющими на солнце орденами Красного Знамени и медалью «XX лет РККА» — собрал всех на командном пункте. «Зачем это?» — недоумевала я, с тревогой поглядывая на строй приближавшихся немецких рот.

Только сейчас, когда мы собрались вместе, в тесном кругу, лицом к лицу, я вдруг заметила, что бойцы — почти все молодые ребята, мои ровесники — выглядели стариками: заросшие, коричневые от солнца лица измождены. Глубокие запыленные морщины прорезают лоб. Густая сетка морщин помельче лежит у запавших воспаленных глаз. Кровят и едва разжимаются черные потрескавшиеся губы... Трогаю рукой свое лицо и понимаю, что я выгляжу, конечно, так же: такие же морщины на лбу, такие же запавшие щеки, так же запеклись губы и слезятся глаза, — наверное, такие же красные.

Мы измотаны неравными кровопролитными боями. Но еще больше измучены бессонными ночами, голодом, жаждой и зноем. Наше изорванное, избитое пулями и осколками, добела выцветшее, пропитанное потом и кровью, насквозь пропыленное, измазанное землей и копотью обмундирование коробится, как брезентовое. Мы стоим друг перед другом и перед нашим командиром, столько пережившие, готовые принять последний бой. И так хочется сказать на прощание всем и каждому в отдельности какие-то необыкновенные слова!

— Друзья мои! — обращается к нам майор. — Нас мало. Но будем сражаться так, как подобает бойцам Красной Армии, защитникам Севастополя! — Он подходит к каждому, каждого обнимает и целует. Это — прощание.

Мы приготовились, ждем: пусть немцы подойдут и подкатят ближе. Пусть наши обойдутся как можно дороже.

Матросы из действовавшей с нами морской бригады стягивают с себя гимнастерки, остаются в тельняшках. Позади, совсем недалеко от нас, — штаб дивизии, его службы, политотдел. Там тоже приготовились.

А гитлеровцы идут, как на параде. По четыре в ряд. Медленно и ровно, тоже как на параде, катят мотоциклы. Сквозь завесу пыли видны вяло свисающие в неподвижном воздухе полотнища вражеских штандартов.

Я мысленно прощаюсь с тобой. Желаю одного: чтобы ты знал, каким был наш последний бой, знал, что в самую трудную минуту я подумала о тебе.

И вот команда: «Огонь!» Ее подал сам майор. Обычно негромкий, голос его прозвучал гордо и грозно, и я обрадовалась этому. И потом радовалась, что от наших выстрелов падают и бегут гитлеровцы и залегают, залегают для боя. С нами — с горсткой последних бойцов!

— Огонь! Огонь! — уже яростно кричал майор.

Но вот замолчал пулемет. Без его трескотни стало тихо и боязно. Бегу к Пете Сизову. Меня опережает матрос. Отодвинув безвольное Петино тело, он ложится за пулемет. Короткие трескучие очереди снова заполняют тишину, и немцы, которые уже поднялись и пошли было в полный рост, снова падают на землю.

Остатками последнего бинта перевязываю раненного в голову и потерявшего сознание Сизова, а майор все повторяет яростно:

— Огонь! Огонь!

И от мысли, что он вот-вот поймет ненужность своей команды и замолчит, становится не но себе.

— Огонь, огонь! — не утихая звучит во мне. И потом, когда я легко и свободно поднялась в тихую жарко-желтую, захватывающую сердце высь, где на огромном пространстве от неба до земли летали, кружились, водили хороводы ослепительные солнечные блики, во мне все звучало, вилось это властное и сильное слово: «Огонь!»

А солнце жжет огненно. Оно иссушило рот, связало губы. Хоть бы глоток — один глоток воды... Надо чуточку полежать в тени под кустом...

Опускаюсь на землю — прямо на ящик со снарядами. Ого, целый ящик снарядов!.. Но сдвинуть с места не могу — тяжело. Палкой выламываю доску и, испугавшись ее сухого треска — немцы услышат! — падаю на сухую колючую землю. Прислушиваюсь. Тишина... Тогда я встаю и, присев на корточки, вытаскиваю снаряд, беру в охапку — один, другой. Снаряды тяжелые. Подымусь ли я с ними?

Жара — одуряющая, изнурительная. Дышать трудно. В голове звон. И совсем нет сил. Нет, не удержусь. Наверное, не удержусь...

Обняв нагретые солнцем горячие крутые тела снарядов, падаю вниз, в бесконечность. А как же ящик? Как же ящик со снарядами?.. Глупая-глупая, ведь у нас нет ни одной пушки, только пулемет Пети Сизова с последней лентой...

Очнулась я на носилках в полутемном и тесном, как тоннель, помещении и только по мелкой сыпучей дрожи, сотрясающей его, поняла, что нахожусь в самолете. За моими вдоль прохода стояли еще одни носилки. Приподняв голову, я увидела на них майора. Жив ли он, наш командир полка?

У круглых окон справа и слева, тесно прижавшись друг к другу, сидели на узких скамьях раненые командиры и бойцы. И среди них капитан, наш полковой врач. Его закинутая голова дрожит, касаясь рамы иллюминатора, глаза закрыты. Спит... Нет, ресницы его часто-часто вздрагивают, а туго обтянутая линялой хлопчатобумажной гимнастеркой грудь поднимается и медленно опускается, утаивая долгие тихие вздохи. Значит, не спит...

Стучу ногами по запыленному голенищу сапога:

— Товарищ капитан, майор жив?

— А? Что? — переспрашивает врач, наклонившись ко мне.

— Майор тяжело ранен? — кричу я, догадавшись, что капитан не услышит меня из-за гула мотора, которого я совсем не улавливаю. Значит, контужена...

Капитан сел, как сидел: закинул голову, закрыл глаза. Помедлив, ответил, не размыкая век, не меняя позы:

— В грудь. Навылет. — И обнадежил: — Жить будет.

Я не услышала слов — угадала по движению губ, как угадывала их у потерявших от слабости голос тяжело раненных бойцов или у командиров, охрипших в грохоте боя от команд. Да и капитан — с толстым слоем повязки, обозначенным на туловище под гимнастеркой, худой, обросший рыжей щетиной, с зелено-черными полукружьями под глазами, казался раненным тяжело, опасно.

Самолет мотало из стороны в сторону, бросало то вверх, то вниз. Легкий железный корпус его, казавшийся непрочным и ненадежным, начинало трясти натужно, тяжелыми рывками, будто моторы работали на пределе. Тогда думалось, что это все, конец.

Наверное, нас обстреливали, потому что самолет неожиданно взмывал вверх, потом стремительно и беспорядочно, словно неуправляемый, падал вниз. Сердце замирало, и легкие какие-то секунды будто закупоривались — ни вздохнуть, ни выдохнуть. Тело болталось вместе с самолетом, поворачивалось с боку на бок, ударялось о деревянные борта носилок, съезжало вниз то ногами, то головой. А туман наплывал, наплывал, заволакивая собою все, баюкал, качал.

Прежде чем потерять сознание, я успела увидеть белые облачка дымков, возникающие за стеклами иллюминатора, — значит, по самолету действительно били зенитки. Ну что ж, мы приготовились умереть там, на земле Севастополя. В бою...

И еще я успела подумать о тебе, проститься с тобою.

Госпитальная сестра откинула наверх, на перекладину, простыни, которыми в палате был отгорожен мой угол у окна, и я увидела на третьей в ряду койке майора.

Я уже знала, что он здесь. В первый день, когда я пришла в себя и с удивлением обнаружила, что жива, что нахожусь в госпитале — сестра в это время меняла мне повязку на груди и ногах, — я услышала вдруг знакомый голос, громко назвавший мое имя.

— Старший сержант Любовь Давыдовская! — И немного погодя: — С добрым утром!

— Товарищ командир полка! — обрадовалась я. — Вы здесь? Здравствуйте! — Говорить было трудно, слова звучали хило и бледно, и я забеспокоилась, слышит ли он?

— Она удивляется, что вы здесь, — громко сказала сестра, продолжая перевязывать меня, — и говорит вам: «Здравствуйте, товарищ командир полка!»

— Я рада... я так рада...

— Она очень-очень рада, — будто переводчица, повторяла сестра.

— О, смотрите за нею в оба, сестрица! Она у нас такая! — говорит майор в ответ, и я впервые слышу, как он шутит: — В ее понятии госпитали существуют только для того, чтобы удирать из них. Под Севастополем трижды ранена, а в медсанбате находилась всего пять или шесть часов. И то в бессознательном состоянии после контузии. А как пришла в себя, так сразу сбежала. Заикалась почти месяц. Ко мне обратиться не могла. «Т-т-товарищ» скажет, а «м-м-м-майор» выговорить не может. Но зато вместе со всеми. В полку!

С тех пор первое, что слышала я каждое утро, проснувшись, были слова нашего командира. Он почему-то обращался ко мне на «вы».

— Старший сержант Любовь Давыдовская! — повысив голос, окликал он меня. А потом приветствовал: — Доброе утро! Как вы там, Люба? Набираетесь сил?.. Ничего! Скоро мы с вами вальсы танцевать будем! Как пойдем без костылей, так и станцуем. Станцуем, а, Люба?

— Станцуем, — отвечала я, не в силах спрятать радостной улыбки — она всегда прорывалась в моем голосе при разговоре с майором. И вот сейчас, когда сестра откинула простыни, я увидела его. У него забинтована голова. У стенки между тумбочкой и койкой стоят костыли, — значит, прострелены ноги. Как у меня.

— Ой, товарищ майор!.. — говорю я. Никаких других слов нет, только эти. Но майор лежит спокойно, совсем не выражая радости — хотя бы оттого, что мы, вероятно, всего двое, оставшиеся от нашего полка, можем взглянуть друг на друга. Он только улыбается, и даже в повороте его головы есть что-то, обращенное не ко мне. «Вот так...» — с неясной обидой думаю я, но тут же замечаю, что на койке в противоположном углу кто-то нетерпеливо с тяжелым усилием отрывает от подушки рыжую голову и в приветствии поднимает вверх руки в гипсе. Вижу знакомые рыжие усы. Старшина Редькин!..

А там приподнялся на локтях кто-то еще: рот растянут в улыбке от уха до уха — так улыбается только балагур Ванюшка Петляков. И кто-то еще... и еще... Боже мой! Да ведь это и в самом деле Ванюшка Петляков и Костя Сыроваткин! И пулеметчик Петро Сизов!

— Петя Сизенький! Ванюшка! Костя! Живы? Дорогие, родные, милые! Откуда? Как?

— Оттуда, откуда и ты, люби меня, Дуся! — смеется старшина Редькин.

— Как?.. На транспорте, — сообщает Ванюшка Петляков.

— На последнем, — добавляет Петя Сизов.

— Мы аж до тридцать пятой батареи с боем отступали! — Костя Сыроваткин произносит эти слова с гордостью.

— Только вот старшина своей шевелюрой демаскировал нас, — смеется Ванюшка. .

— Ей-бо, они мою рыжую голову засекли! — шумит, хохочет старшина, в голосе его тоже гордость. И радость, и боль, и утаенный вздох.

— А тут, в госпитале, нас вдруг взяли да и разделили, — рассказывает Ванюшка. — Меня, Редькина и Петра — в палату рядом, а Костю — сюда. Я требую: подайте мне моего дружка на соседнюю койку, иначе раны не станут зарастать так скоро, как это для воина и для Родины надобно! Ну вот.. А оказалось, что в этой палате еще и вы, товарищ майор. И Люба. Узнали мы про такое и решили перекочевать в палату к вам. А нам говорят: нельзя, офицерская эта палата. Мы на попятную. А дело-то уж до начальника госпиталя дошло. Начальник — человек строгий, но головастый и сердечный. «Они,— говорит,— севастопольцы. Уже по одному по этому следует положить их вместе. А тут не просто севастопольцы — из одного полка люди. Это понимать надо!».

— Гля, до тридцать пятой батареи добрались, а? — словно не веря самому себе, басит Костя Сыроваткин. — Там еще артиллеристы были.

— И мы вместе с ними напоследок, — вспоминает Ванюшка Петляков, — хорошо-о-хонько двинули фрицам в зубы. Здорово двинули!

— До корабля вплавь... раненые... откуда только силы в человеке берутся? — вслух размышляет Сизов.

Они еще не остыли от боя, который должен был стать, но все-таки не стал нашим последним боем!