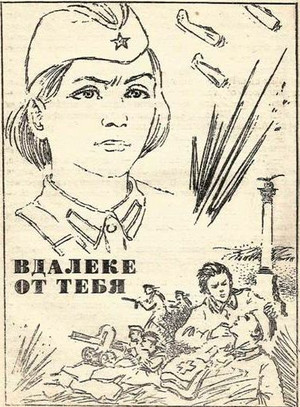

ВДАЛЕКЕ ОТ ТЕБЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ты-то знал, как взвинчивалась я, когда меня называли сиротой. Я и сейчас ненавижу это жалкое слово и не терплю людей, которые говорят его детям. Никогда не испытывала я ни жалости к себе, ни зависти к подружкам, имевшим родителей, не проводила ночи в слезах, в тоске по материнской ласке, в зыбких мечтаниях об отце и о том, как все в моей жизни сложилось бы, если бы у меня вдруг объявились мать и отец. Моя одинокая, замкнутая и молчаливая тетушка была для меня и семья, и родня, и я как-то не думала об иной жизни — с отцом и матерью.

И вот — война... Сообщение о вторжении немецко-фашистских войск, о бомбежках наших городов сразу изменило жизнь, и уже невозможно было даже представить, что кто-нибудь станет заниматься чем-то так же, как вчера и позавчера. Как до войны.

Все последующие дни июня я бегала в военкомат, в горком комсомола, снова в военкомат. Меня записали — нет, еще не на фронт, на санинструкторские курсы.

Думая о фронте, я почему-то всегда представляла нашу с тобой встречу, то, как будем мы воевать вместе, рядом, и радостное нетерпение, каждый раз возникавшее во мне при этом, заслоняло собою страшную суть войны.

Наконец курсы окончены. Я прибыла в стрелковый полк, оборонявший Одессу. Ищу командира. Мне указывают на большого русоволосого человека с двумя шпалами в петлицах. Четким солдатским шагом подхожу к нему, подношу, руку к пилотке.

— Товарищ майор, прибыла... — Увидев усталое доброе лицо с внимательным грустным взглядом, с незагоревшими морщинами вокруг глаз, запинаюсь и дальше уже не могу вымолвить ни слова из той стандартной уставной фразы, которую до этого не меньше ста раз повторила про себя. Вдруг приходит мысль о том, что отец мой, наверное, — даже не наверное, а обязательно, потому что я хочу этого! — был вот таким же большим, внимательным, добрым и усталым.

Конечно же, я не раз встречала больших русоволосых и сероглазых людей. Но почему лишь облик этого человека заставил подумать об отце? Что именно — взгляд, черты лица или то, что читалось на нем, — вызвало к жизни эти, казалось, несуществующие мысли? Где, в каких тайниках мозга дремали они?

Возраст других всегда освещается собственным возрастом. Майору было сорок шесть, но с высоты своих неполных восемнадцати я считала его пожилым. Теперь мне столько же, сколько было тогда ему, но, если кто-то назовет меня пожилой, я удивлюсь. А тогда меня тревожили морщины майора, всегда задумчивый и чуточку усталый взгляд, выражение его лица, на котором, казалось, лежит печать беды, постигшей страну. Моя боль увеличивалась оттого, что страдал он. Но что, что я могла сделать, чтобы он не страдал? Я старалась быть хорошим, очень хорошим бойцом. И может быть, самой высокой, самой необходимой и самой радостной наградой в моей жизни был выговор майора, смысл которого сводился к запрету лезть под пулемет и рисковать без надобности.

«Без надобности», — сказал он. Но ведь раненые, которых я вытаскивала под пулеметным огнем, или подорванная гранатой группа спящих фашистов, на которых л наткнулась, возвращаясь из разведки, это вовсе не без надобности! Мой разум, уши, глаза, как губка, впитали слова строгого выговора, запомнила тон, каким он был сделан, выражение глаз и лица командира полка, а сердце бережно приняло и спрятало все это в свои тайники. Я поняла, что за мной и впредь остается право поступать гак же, только ОСТОРОЖНЕЕ. Майор заботился обо мне!

Наверное, только на войне, на самой передовой, в коротких и длинных перерывах между боями тратит человеческий мозг такую уйму времени и энергии на воспоминания. Они возникают помимо желания. Все живое, одухотворенное и неодухотворенное, вызывает в памяти все, что было до войны, а рядом ставит то, что было вчера, позавчера, и неделю, и месяц назад — уже в войну. Кажется, весь процесс мышления построен на ассоциациях. Горьковатый привкус березового листка вдруг воскрешает в памяти облик механика-водителя Евдокима Кузнецова, сибиряка, скучавшего по березам. Рокот танкового мотора вызывает образ Павла Дейниченко, житомирского тракториста, который мечтал стать механиком-водителем, а стал десантником на тридцатьчетверке. И так далее... И все это на фоне невольно возникающих картин прежней жизни, невероятно прекрасной и счастливой уже одним тем, что тогда не было войны. Но сейчас я вспоминаю войну, только войну, какой она стала для меня, когда мы, заверченные ею, будто водоворотом, потеряли друг друга.

Война как таковая началась для меня в жаркий сентябрьский день, когда я пришла в окопы стрелкового полка. И так уж случилось, что, желавшая как можно скорее найти тебя, я неожиданно обрела отца.

Конечно, отца я придумала. И все-таки мечты о нем, должном походить на нашего командира, и о командире, похожем на моего отца, не оставляли меня с того дня ни на минуту. Они текли рядом, как два ручья. Постепенно границы реального в них стирались, утрачивались. Скоро я сама уверовала в то, что мы с майором родные и только играем роль людей, не знающих о родстве, — для того, чтобы этого не знали другие и не искали в наших отношениях ничего, бросающего тень на его командирские права и на мои солдатские обязанности.

И все-таки даже наедине с собою я не смела сказать про майора: «Отец». «Он» — так мысленно называла я его. Еще нетерпеливее мечтала я о встрече с тобой, о том, как познакомитесь вы с майором, как обязательно понравитесь друг другу и как потом всю войну пройдем мы вместе — ты, я, он. А пока я была без тебя, и, наверное, поэтому в памяти моей особенно ярко запечатлелись эпизоды, в которых присутствовал он, наш командир.

...Колонна тракторов марки ЧТЗ, обшитых броней, — его придумка! — и рота стрелков скрытно, в обход движутся к позициям врага. Сконцентрировались в неглубокой плоской балке. Вокруг — степь. Пустынно. Тихо. По-мирному, приглушенно-утробно рокочут тракторы. Пахнет горячим отработанным газом. Солнце слепит, печет нещадно. И только редкое тявканье тяжелых минометов где-то справа да полоса рыжих, с полуосыпавшимися краями окопов, по левому боку балки напоминают о войне.

— Вперед! На самой большой скорости! — негромко приказывает майор.

Тракторы рванули. Стараясь не отстать, бегут за ними по сухой пыльной траве бойцы. Я тоже бегу, смотрю вправо-влево — не упал ли кто, раненный? Нас обгоняют кавалеристы. И лишь теперь («Поздно заметили!» — радуюсь я) гитлеровцы открывают орудийный огонь. Ахают, рвутся снаряды, вздымают ввысь фонтаны земли — справа, позади, слева. Только бы так — справа, позади, слева!

Мы все бежим. Легким не хватает воздуха. Силы, кажется, да пределе. И все-таки сердце замирает от восторга: до чего здорово летят в карьере кони! Распластаны по ветру хвосты. Конские тела длинны, стремительны, изящны. Попутно, каким-то параллельным течением мысли, удивляюсь человеческой способности замечать красоту, быть может, на самом краю жизни...

Мгновение — и кони уже в селе. А тут подоспели и мы. Кипит, грохочет, ярится бой. Треск винтовочных выстрелов, автоматные и пулеметные очереди, надсадный рев моторов и резкий скрежет гусениц по булыжнику на поворотах, топот копыт и пронзительное ржание испуганных лошадей — все это то отдаляется, то снова возникает рядом. Пыль, дым, гарь затягивают улицу. Перебегая от укрытия к укрытию, падая в канавы и кюветы, прячась за стволами деревьев, бойцы ведут огонь по окнам домов, где засели вражеские солдаты.

Из переулка слева яростно хлещут пулеметные струи.

— За мной! — Командир роты стрелков бежит туда, увлекая за собой бойцов. Но вдруг он спотыкается на бегу, пистолет падает из его поднятой вверх руки. Бросаюсь к нему.

— Подожди! — яростно орет он, останавливая меня растопыренной ладонью левой руки — правая висит как плеть. И бойцам: — Влево! Обходи слева! Гранатами их! Забрасывай дома гранатами!

Наконец сопротивление врага сломлено. Не дававшие нам покоя батареи подавлены. Точнее — захвачены. Румыны удрали, бросив их, и теперь подле орудий, уже прицепленных к нашим тракторам-«танкам», сидят ребята. Отдыхают. Курят. А я, стоя на коленях, перевязываю ротному плечо.

— Ну, скорее! — нетерпеливо требует он. — Видишь, майор идет! Доложить надо! Сколько пушек!.. Подоткни бинт, потом завяжешь.

Ротный вскакивает. Рана не позволяет поднять руку как положено, и старший лейтенант держит ее не у козырька, а в полуметре от виска. Докладывает лихо:

— Товарищ командир полка! В бою ранено девять бойцов. Убитых нет. Захвачено... — И чеканно, с особым ударением: — Двадцать четыре орудия!

Неприятель бьет по селу из минометов. Я — все еще на коленях — укладываю в сумке бинты. Мины ложатся ближе и ближе. Одна разрывается неподалеку. Кто-то плюхается на меня, лежит, прижав мое тело к земле.

— Фу, чуть шею не свернул, — ворчу я. — Ну, вставай, что ли!

Не дожидаясь, пока этот кто-то подымется, высвобождаюсь из-под него. А он все лежит. На спине, нише левой лопатки, — безобидная рваная дырка. Вокруг все влажно набухает, темнеет ткань гимнастерки, медленно расплывается кровавое пятно. Ошеломленная, растерянная — ведь это я, я должна лежать сейчас вот так, с алым пятном на спине! — все так же стою на коленях и сквозь подступающие рыдания, сквозь чувство какой-то неясной вины перед беловолосым, белобровым Андрюшкой, все зачем-то зову тихонько:

— Андрюша... Андрей!

Я даже не знаю его фамилии, только имя — Андрей...

— Один убитый, — вносит ротный поправку в рапорт, и майор стягивает с головы запыленную, с выцветшим верхом фуражку.

Это было под Одессой.

...Гитлеровцы ворвались в расположение двух наших рот. Треск автоматных очередей, сухие, как от сломанной палки, звуки одиночных выстрелов, аханье снарядных взрывов — все это за пределами окопов. А здесь — рукопашная: удары прикладами и кулаками, тяжелое кряхтенье, короткие вскрики, мягко падающие тела.

Фашисты отступают: уползают, убегают — в полный рост и короткими перебежками, падают, вскакивают и снова бегут, петляя и падая. Обнаружив, что мы не стреляем им вслед, просто идут — устало, не торопясь, как после тяжелой, изнурительной работы.

Мы тоже устали. Бойцы валятся на землю, съезжают по стенкам на дно траншеи. Сидят, сплевывая песок и кровь. Стягивают с себя взмокшие гимнастерки.

— В своем окопе и стены помогают, — тяжко, хрипло произносит кто-то.

Огромный, медлительный Костя Сыроваткин трогает кровоточащие десны, басит с удивлением:

— Тля... паразит... зуб выбил...

Ванюшка Петляков — полная противоположность Кости. Он худ, подвижен, быстр, смешлив и не упустит случая, чтобы не подтрунить над своим дружком

— «Тля...» — передразнивает он Костю. — А ты предпочитаешь, чтобы этот энеску шлепнул тебя?

Костя но отзывается.

Тут же в позах, в которых их настигла смерть, лежат убитые — наши и румыны. Ногой отпихиваю гитлеровца подальше от себя.

— Это он... Сво-лочь, — цедит сквозь зубы Костя.

В той рукопашной я, кажется, впервые видела сразу столько больших мужских рук. Усталые, в земле и крови, теперь они тоже отдыхали.

Не успело выровняться дыхание, как послышался гул моторов: танки! Идут вражеские танки! Наверное, каждый из нас подумал в то мгновение о пушках, которые — все! — еще утром были переведены на позиции первой роты и батальона моряков — эти позиции вражеские танки атаковали уже четырежды. Теперь же танки идут на нас, а у нас здесь нет ни одной пушки... Усиливаясь, нарастая, накатывается на окопы слившийся воедино гул восемнадцати стальных громадин. Положив перед собою гранаты, бутылки с зажигательной смесью, бойцы молча прильнули к брустверам.

Солнце висит над головой, жарит нещадно.

А танки все ближе, ближе. От скрежета гусениц сводит зубы.

Политрук выкрикивает несколько фамилий, машет рукой: «За мной!» — и выпрыгивает из траншеи. За политруком выпрыгивают бойцы, фамилии которых он назвал. Среди них — Костя Сыроваткин и Ванюшка Петляков. Они ползут медленно, а танки приближаются с ужасающей быстротой. Костя — большой, тяжелый, и кажется, что его первого заметят, вражеские танкисты.

— Скорее! Скорее бросайте гранаты!.. Чего они медлят? Ну!

Взмах чьей-то руки, бросок. Граната ударяется о крыло, прикрывающее гусеницу ближней машины. Взрыв, пламя... еще бросок. Второй, третий... Снова взрывы и едва различимое, почти бесцветное пламя. Потом сразу возникает облако густого черного дыма и, будто лопнув, устремляется вверх. Два танка горят. Третий вертится на месте — у него повреждена гусеница. Но другие упрямо ползут вперед, поливая пулеметным огнем пространство перед собою. И кажется невероятным, что сквозь треск пулеметных очередей, лязг гусениц и рокот моторов слышен орущий в телефонную трубку голос ротного, докладывающего из окопов на командный пункт полка:

— «Чайка», «Чайка», я — «Орел»! Танки — рядом! Будем драться до последнего! До последнего, слышите?

Тут же в окопе — раненые. Все тяжелые, беспомощные. Это моя забота, моя боль, мое страдание. Чувствую себя так, будто обязана защитить их от надвигающегося танка. А что я могу? Даже гранаты нет.

— Ложись! — кричу я, хотя здесь только тяжело раненные, и без того прикованные к земле, ко дну окопа. — Ложись!

Обернувшись, успеваю заметить ярость в неморгающих взглядах раненых, ярость на собственное бессилие. Секунды тянутся томительно. Скорее бы уж, что ли!.. Наконец гул и скрежет нависают над головой. Становится темно, вздыбленное днище танка опускается и накрывает окоп. Текут, чуть провисая и блестя отполированной сталью, звенья гусениц. Нет, лучше не смотреть! Но не смотреть невозможно...

Вдруг где-то совсем рядом бахает, тряхнув землю, пушка. Наша пушка! Со стенок и краев окопа сыплется песок. Танк замирает на месте, потом пятится и сползает назад.

— Эх, гранаточку бы в него фугануть! — кричит мне в ухо матрос с раздробленным коленом. И тут же раздается взрыв, а в окоп, под ноги к нам, кубарем сваливается неведомо откуда появившийся невысокий, плотный старшина Редькин. Он без пилотки. Его рыжие жесткие кудри и рыжие усы совсем не рыжие. Они густо запудрены серой пылью. Зеленые круглые глаза Редькина сияют.

— Что, Матильда, кончилась? — хохочет он, глядя на скособочившуюся бронированную машину и отплевываясь от земли.

Рядом снова бахает пушка. Откуда взялась здесь пушка? Чья?

— Ха! — весело восклицает старшина. — Эвон она, милая, справа. На открытых позициях! — И орет отчаянно лихо: — Не дрейфь, робя! Сам командир полка у пушки орудует!

Выглядываю. Действительно он!

—- Майор! — передают друг другу раненые. — Сам!.. Прямой наводкой!

— Когда это орудие-то успели прикатить? — недоверчиво справляется кто-то. На него оглядываются с недоумением.

— Старшина врать не станет!

— А я что, совру, да? — обижаюсь я.

— Тебе — можно, — слабо улыбаясь, будто оправдывается матрос. — Дозволено. Для поднятия духа в наших изувеченных телах.

Впрочем, обманчивость времени в бою — штука обычная. Часы и минуты то будто повисают неподвижно, как жаворонок в летнем небе, то проносятся стремительно, как молнии.

Танки отступают — уползают, огрызаясь огнем. Бой затихает.

— Тринадцать! Чертова дюжина, робя! — орет старшина Редькин, сосчитав горящие и подбитые вражеские машины. — Эх, славно поработали, люби меня, Дуся!

Раненые улыбаются — измученно, слабо.

— Покурить бы щас, а? — пересохшими губами мечтательно шепчет кто-то.

— Ага, — с готовностью поддерживают его сразу несколько голосов.

— И водички б...

— Да, глотка посохла. Слова застревают, будто войлочные...

Водичка и курево — это первое, что в такие минуты требуется солдату. Кручу в трубочку газетные клочки, набиваю махрой, слюной заклеиваю края, сую раненым в рот, щелкаю зажигалкой. Другим подношу к губам фляжку с водой. Ободряю, смеюсь. А мысли о том, что надо полазать впереди: наверное, кто-нибудь из тех, кто подрывал танки, ранен. Выглядываю из окопа. Осматриваюсь. Поле боя в земляных всплесках, в черной гари разрывов. Гитлеровцы ведут артиллерийский обстрел. И танки не отступили — лишь укрылись в чахлом кустарнике. Видимо, готовятся к новой атаке. Слух привычно раскладывает канонаду боя на составные части: вой летящих снарядов, взрывы, еще не угасший гул танков, трескучую дробь пулеметных очередей, свист пуль и осколков, вой жаркого огня, охватившего ближний танк, хриплый голос телефониста, твердящего: «Чайка», я — «Орел», я — «Орел»!» Выпрыгиваю наверх, ползу. А раневые говорят:

— Эх, Батя у вас что надо!

А ведь мы — каждый про себя — уже и не надеялись устоять.

...Ночь. Наш полк, вся наша дивизия, прикрывавшая эвакуацию населения, промышленности и войск Одесского оборонительного рубежа, грузится на транспорты. Уходим! Оставляем Одессу!.. Хочется упасть на причал и плакать, громко, навзрыд.

Со стороны города доносится гул артиллерийской пальбы, глухое аханье взрывов. Далеко в море видны белые огненные сполохи, за которыми следуют тяжелые громоподобные раскаты — это ведут огонь корабли, обеспечивая незаметный отход войск с передовых позиций.

А здесь — тишина. Тревожная, обидная, жуткая. Только слышны плеск воды, приглушенный рокот корабельных моторов, от которого мелко и тряско гудит тело корабля, глухое шарканье множества ног по палубе, осторожный стук орудийных колес по мосткам, пониженные до шепота голоса, негромкие слова команд. Мертвенно-синеватый свет падает на трап, до неузнаваемости искажает знакомые лица. Майор взглядом провожает каждого проходящего. И даже сейчас, когда он просто стоит, едва видимый под этим жидким и бледным синеватым маскировочным светом, в нем, как и всегда, восхищают та внутренняя собранность и красота, которые из многих сотен прекрасных людей выделяют самого сильного, самого волевого и мужественного. Воспитанные с детства, утвержденные и закрепленные всем образом жизни человека, такие качества становятся неотъемлемой частью его внешнего облика и проявляются во всем — в том, как он ходит, говорит, как ведет себя с окружающими его людьми.

Взявшись обеими руками за пряжку ремня, майор стоит, крупный, прямой, удивительно красивый своей подтянутостью. И невозможно представить, что он способен ругаться, кричать, суетиться, быть мелочным, растерянным, неряшливым, расслабленным. И бойцы, обвешанные скатками, оружием, коробками с пулеметными лентами, подсумками и вещмешками с патронами, бойцы, бесшумно проделавшие этой глухой ночью многокилометровый марш с пулеметами и пудовыми бронебойными ружьями на плечах, сейчас, проходя мимо своего командира, невольно подтягиваются, выпрямляются, расправляют тяжело ноющие плечи, и радость этой маленькой победы над собой преображает их лица, снимает усталость.

Прибыв в Севастополь, мы узнаем, что неприятель заметил наше отсутствие лишь к середине вторых суток...

— А все Батя! — с невольной гордостью говорят бойцы,

Да, это он, наш командир полка, приказал строго следить за тем, чтобы окопы и ходы сообщения рылись в полный профиль, чтобы бойцы не маячили на глазах у неприятеля и ходили только по траншеям. И чтобы никто не сделал без надобности ни одного выстрела. Первое время было как-то не по себе от непривычной тишины, которая повисла над нашим передним краем. Казалось, густую тишину эту можно потрогать, как вещь. Даже флегматичный, добродушный Костя Сыроваткин изнывал: — Так подмывает пропороть ее автоматной очередью. А еще лучше — пулеметной... Или полоснуть по ней гранаткой.

Но уже через несколько дней все оценили эту «тихую», как окрестил ее выдумщик Ванюшка Петляков, оборону. За противником наблюдал один выдвинутый вперед взвод. В окопах же в это время шла обычная солдатская .жизнь: бойцы отдыхали, чистили оружие, чинили обувь и гимнастерки.

Гитлеровцы тоже не сразу привыкли к навязанной им нами тишине. Сначала, кроме методичных минометных и орудийных обстрелов, они то и дело затевали стрельбу автоматную. Однако скоро успокоились, и, когда мы, отбив атаку, замолкали, они принимали это как передышку и для себя. И вот «тихая» оборона, придумка нашего майора, больше чем на сутки отсрочила вход оккупантов в_ Одессу: дивизия уже высаживалась с транспортов в Севастополе, а гитлеровцы считали, что она все еще стоит перед ними.

Бои — беспрерывные с рассвета до темна. С наступлением темноты — строительство оборонительных рубежей. Сеть ходов сообщения становится все шире, сложнее и напоминает город. Ванюшка Петляков придумывает названия: улица Моряков, переулок Истребителей танков, переулок Снайперов, улицы Первой, Второй, Третьей рот, улица Ротного командира, поселок Медицинский, площадь Ресторанная, лабиринты Родного взвода...

Это — Севастополь. Вернее, холмы и степи за ним.

Несколько ночей подряд бойцы рыли на «нейтралке» какие-то котлованы, закладывали в них взрывчатку, бревна, доски, камни, сажали на этом месте кустики, а свежевырытую землю присыпали песком, щебенкой, чтобы все было незаметно.

Командир полка и инженер возились с какой-то «машиной», ломали голову над «техникой соединения котлованов», часто рисовали что-то прутиком на песке. В их разговорах то и дело слышалось: «Фугасы...», «Батареями...», «В шахматном порядке...».

В один из дней нам пришлось особенно трудно: гитлеровцы в четвертый или пятый раз огромными силами атакуют оборонительные рубежи полка. Отобьем ли мы их?

И вдруг оттуда, где было сосредоточено управление «техникой соединения котлованов», послышался голос майора:

— Подпустить на ближние фугасы!

Сильнейший взрыв потряс землю. За ним — второй, третий. В небо взметнулись земляные столбы. Поднятые взрывчаткой, летели в воздух камни, бревна, толстые чурбаки. Непривычные взрывы эти напугали нас. Но еще больше нагнали они страху на атакующих. Гитлеровские солдаты бросились наутек.

— Включить дальние батареи! — скомандовал майор.

Последовали новые взрывы. Гитлеровцы метались, проваливались в ямы, выползали оттуда и, потеряв ориентировку, бежали в разные стороны. А с неба обрушивались на них камни, чурки, и, планируя, долго падали обломки досок. Бойцы и матросы кричали, улюлюкали, озорно свистели.

— Вот это, робя, классная музыка! Крепко, полюби меня, Дуся, придумал Батя! — восторженно, так, что веснушки на лице потемнели от усилия, орал наш рыжий старшина Редькин.

Следующий день оказался днем отдыха: гитлеровцы ни одного раза не атаковали нас, только обстреливали из орудий и минометов. Но к этому мы уже привыкли.

Я все думаю: там, где ты, тоже такие жестокие бои? Или, может, у вас легче? Мне хочется, чтобы у вас было легче. И чтобы ты знал, как нам трудно, но как здорово мы держимся!

Сегодня нам вручают награды.

Ночь — лунная, светлая. Блестят, переливаются, сверкают искорками окутанные снегом ветки кустарника. Из строя, остро срезая углы, четко поворачиваясь, один за другим выходят ребята, твердым солдатским шагом идут к столу, у которого генерал, командир дивизии, вручает правительственные награды.

— От имени Президиума Верховного Совета СССР...

— Служу Советскому Союзу!

Сердце стучит часто и громко. Горло перехватывает от радостного волнения.

Называют и мою фамилию. Выхожу, волнуюсь, желая одного: только бы не сбиться с шага! Я почему-то уверена, что обязательно собьюсь. Но не получается другое — никак не могу расстегнуть крючок полушубка. Кто-то помогает мне. Комдив держит медаль, ждет. Стыдно и неловко.

Наконец крючок расстегнут. Комдив прикалывает на мою гимнастерку медаль «За отвагу», крепко пожимает мою руку. Стоящие вокруг тоже поздравляют. А я, отвечая на рукопожатия, думаю опять о том же: смогу ли теперь, взволнованная, четко повернуться и так же четко встать в строй? Хоть бы смогла...

Меня задерживает майор.

— Спасибо, девочка, за отличную службу! — говорит он и прижимает мою голову к своей груди. Это неожиданно и радостно. Оторвав загоревшееся лицо от шершавого холодного сукна командирской шинели, опрометью мчусь на свое место, но в строй не встаю. Протискиваюсь через оба его ряда и прячусь за спины товарищей. Здесь никто не увидит моего лица, моих счастливых слез от пришедшего вдруг ясного ощущения слитности с полком, героическими и даже легендарными защитниками Севастополя. Я, девчонка, одна в полку. И я — рядом с ними. Рука об руку. Плечо к плечу. Я прорываюсь к ним, раненным, с гранатой, таскаю их, обессиленных и беспомощных, на себе, перевязываю, кормлю с ложечки, пою из фляги, верчу, набиваю для них козьи ножки.

Вынесенные мною с поля боя, подлечившись в медсанбатах или в госпиталях, они снова воюют, и я опять ползаю за ними, ранепными, вытаскиваю, перевязываю их. И случается, что бойцы и матросы, которыми гордится вся Приморская армия, нуждаются в моем ободрении, и я, тоже раненная и столь же измученная бесконечными, длинными и тяжкими боями, ободряю их, утешаю, называю миленькими, золотыми, глажу по лицу, умоляю капельку потерпеть и смотрю на них, как на дорогих своих детей.

Случается, кто-то из этих легендарных людей умирает на моих руках. Мои слезы и мои ласковые слова — последнее, что он видит и слышит. И всякий раз при этом я, девчонка, невольно чувствую себя так, как, наверное, чувствует мать, уловившая последний вздох сына и собственной рукой закрывшая его глаза.

Родные, милые, славные, отважные мои ребята! Сколько бесценного могла бы я рассказать о вас вашим матерям, невестам, женам! И о тех, кто погиб в севастопольских боях. И о тех, кто лежит сейчас в окопах и траншеях и вглядывается в белый полумрак, охраняя нас, выстроившихся в заснеженном плоском овраге, сказочном от лунного сияния и искрящегося в нем заиндевевшего кустарника.

Мы выстроились для получения наград, в которых, может быть, самое дорогое и волнующее слово — «правительственные». Оно, это слово, связывает нас с Большой землей, заставляет думать, что о нас знают, нас помнят. Оно прибавляет сил и решимости драться до конца. До конца — это значит насмерть. Другого исхода нет, мы это знаем. А ты, где ты? Конечно же, далеко, иначе я бы услышала твое имя. Мы все теперь здесь как родные и знаем имена командиров многих частей и подразделений не только своего сектора, но и всех других: встречаем их в газетах, даже в сводках Совинформбюро, слышим в рассказах политработников. Да и молвой земля полнится.

— Ох и дали сегодня фрицам перцу гусаровцы! — скажет кто-нибудь, пришедший из штаба дивизии, и все потянутся к нему.

— Ну-ка, расскажите-ка...

О незнакомом Гусарове и его моряках мы знаем не меньше, хотя разделяет нас значительное расстояние, чем о командирах и бойцах двух других полков наогей стрелковой дивизии, которые всегда на виду. Ты тоже, я уверена, воюешь как надо, и, будь ты под Севастополем, я, конечно, не раз за время обороны услышала бы твое имя.