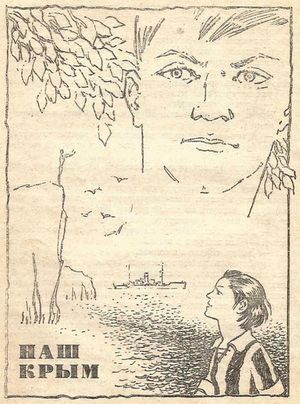

НАШ КРЫМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

окончание ч.1

Таких красивых женщин я еще не видела. Волоокая, белолицая, с румянцем во всю щеку. Нарядно одетая, она медленно и красиво двигалась, так же медленно, певуче-красиво говорила, и каждое ее движение, жест, слово, взгляд полны были неотразимого изящества, от которого восторгом захлестывало грудь. От солнечных завитушек на лбу, на висках и на шее невозможно было оторвать взгляда. Красота блондинки обезоруживала. И даже то, что женщина эта смотрела на меня, как смотрят на стенку, на потолок, на дверь, за что я могла возненавидеть любого, от нее принималось как должное: неотразимо привлекательная, умная, властная, она была из того серьезного и высшего мира, который казался недоступным. Я влюбилась в блондинку сразу и с такой же спокойной и крепкой силой, с какой любят море, небо, траву, горы, хотя чувствовала себя перед нею некрасивой, неумной, не умеющей держаться, сидеть, стоять, говорить.

Мой самый праздничный наряд — набеленные зубным порошком тапочки, белые носки с голубой каемкой, белая, зашнурованная на груди майка с голубым воротником и синяя в складку юбка — терял всякую привлекательность, если во дворе ходила — пусть в самом старом и выцветшем сарафане — или лежала на плетенной из прутьев кушетке, читая книгу, она. При ней невозможно было захохотать, крикнуть, побежать, поддать ногой пустую консервную банку, влезть на дерево или перепрыгнуть через канаву. И уж совсем недопустимым было играть в «зос-ку» — подкидывать внутренней стороной ступни клочок овчины с прикрепленным к ней для тяжести кусочком олова.

Я заметила, что в ваш дом вместе с блондинкой вошло что-то неловкое. Дядя Корней больше не звякал по жести и являлся из совхозной кузни поздно, с наступлением темноты. Степанида Максимовна совсем перестала улыбаться и чаще обычного сваливалась в постель.

У тебя с блондинкой тоже какие-то тягостные отношения. Оказавшись во дворе вдвоем, вы молчите, а если разговариваете, то не глядя друг на друга и так, будто вас к этому принудили. Кто такая эта блондинка? Если родственница, то, кажется, не очень желанная...

Полная луна освещает наш чистенький дворик с клумбами вдоль дорожек; выложенных камнями, с кустами белых и алых роз, с моим картофельным «полем», тоже обсаженным цветами. Я сижу на барьере веранды и слушаю духовой оркестр, который на танцплощадке дома отдыха играет какой-то старинный вальс. А в нашем и вашем домах огни уже погашены, все спят. Но вот вышел с папиросой в руке ты, постоял, прислонившись к дверному косяку. Увидев меня, медленно пересек двор, подошел к лестнице, сел на нижнюю ступеньку. Помолчав, с тяжелым вздохом произнес:

— Ах, Любаша, Любаша...

Я не ответила.

— Посидим на скамеечке? Там удобнее, — предложил ты.

— Посидим, — сдержанно согласилась я. Из дома, зевая и ежась, вышла блондинка, подошла к лестнице, стала, опершись о перила. Ты резко поднялся и ушел в дом. А она медленно вошла на веранду, села на барьер лицом ко мне. Несколько минут мы сидели так — молча, неловко. Потом она шумно вздохнула, положила руку на мое колено:

— Пойдем, девочка, спать. Поздно уже... Приятных тебе снов, девочка! — громким шепотом добавила она откуда-то из темноты.

Какая чудесная женщина! И за что ты ее обидел?

Я чуть не завалила свой самый любимый предмет — литературу. Алешка, которого я все эти дни бойкотировала, прислал мне во время экзамена записку: «Все сердишься? За что? Я-то в чем виноват? В том, что не сказал всего? Ты сама не захотела слушать. А Зина и брат ждут ребенка. Вот».

Твое вероломство потрясало: значит, в то время, когда мы ходили в горы, бродили по царской тропе, когда ты покупал мне мороженое, когда мы бывали в театре, в кино, в это самое время у тебя уже была невеста? Как же это можно? Как же так можно... И, только спокойно разобравшись во всем, взвесив в памяти все встречи с тобой, я поняла, что заблуждалась. Наших встреч не было. Были мои с тобой встречи. Ты относился ко мпе как товарищ, не больше. Для меня же каждый наш разговор, каждое слово в нем приобретали особый смысл. Я искала взаимности там, где было обычное дружеское общение. И только одно в твоем отношении ко мне казалось достоверным — грустное, со вздохом: «Ах, Любаша...». «Может быть, даже он полюбил меня, но уже тогда, когда у него появилась невеста? — думала я. Однако теперь это ничего не значило. — Все. Конец! — сказала я себе. — Даже думать о нем не стану! Выброшу из памяти!»

Наивная девчонка... Я не представляла, как трудно выбросить из памяти любовь, если она настоящая — единственная, на всю жизнь.

Ты переводишься в другую часть куда-то на западную границу. Один. Без нее. Ты уезжаешь. Что все это значит?.. Хочется увидеть, как выйдешь ты из дома, как пойдешь по дорожке, посыпанной песком, мимо клумб с цветами, свернешь налево, в переулок, и спустишься по нему вниз, на набережную. Но я запрещаю себе это. Ложусь на койку и читаю учебник — нужно готовиться к последнему экзамену. А мысли все возвращаются к тебе, к моим с тобой встречам и разговорам, к твоему странному отъезду. Наверное, поэтому я и не услышала ни твоих шагов по скрипучим доскам веранды, ни стука в дверь. Услышала .только голос:

— Можно? — Дверь растворена, и ты в полной форме стоишь на пороге^ Меня будто током взметнуло. Растерянная, смущенная, встревоженная, я приглаживаю волосы, босой ногой незаметно вытираю осыпавшийся с тапочек на пол зубной порошок.

Сняв фуражку, ты подходишь, берешь мои руки:

— Любонька, девочка моя...

У меня перехватывает дыхание:

— Не смейте! Не смейте, и все!

— Тебе многое ненонятно. Но ты поймешь, Потом, позже. Все случилось гораздо раньше, чем... Да и совсем не в этом теперь дело.

— А в чем же? — с иронической усмешкой осведомляюсь я. Но ты будто и не слышишь.

— До свидания, Любаша. Мы встретимся. Обязательно. Запомни, ладно?

Это невероятно. Это как в сказке. Все мои решения опрокинуты. Я верю, я запомню! Я все запомню. Я буду ждать хоть целую жизнь!

Высвободив руки, я убегаю, чтобы ты не видел моей радости. Убегаю, забыв, что оставляю тебя в минуту, когда ты уезжаешь, и, может, надолго. Не оглядываясь, мчусь вниз по переулку. Ты сказал: «Девочка моя...» Сказал, что мы встретимся. И попросил: «Запомни, ладно?» Ты поцеловал мои руки, прижал их к своему лицу. И еще ты сказал: «До свидания...». «До свидания», а не: «Прощай!» И вместе с тем мне горько: «Уезжаешь...»

И непонятно, и обидно: «А как же Зина, если говоришь; что мы встретимся?» Вопрос этот самой мне кажется нелепым. Какое может быть сравнение: я и красавица Зина?. Все опять рушится.

Я лечу к своей любимой скале, сажусь на нее, на самый выступ. Внизу подо мной бьются, хлещут сердитыо волны, вздымаются столбами и, падая в море, обдают меня брызгами. Я подставляю брызгам лицо, но прячу, оберегаю руки. Подумать только — ты целовал мне руки! Я боюсь прикоснуться к ним, чтобы не стереть ощущение твоих губ.

Ты уехал, и сразу, окончательно свалилась твоя мама. Двое суток сидела я подле нее. Она молча смотрела на меня и, не выпуская, держала мою руку, будто это было единственным, что связывало ее с жизнью. Дядя Корней, стоя в изголовье, чтобы не видно было его лица, плакал безмолвно. Его голубые глаза потускнели, будто вылиняли от слез. Алешка сидел в углу за шкафом, прижав руки к горлу, - безучастный, неподвижный, сгорбленный.

Приходила Зина.

— Может, что-нибудь хотите? — спрашивала она. Степанида Максимовна закрывала глаза, из-под серых, истончавших век ее выкатывались крупные слезинки, катились, оставляя па щеке слезную дорожку. Постояв минуточку, Зина уходила. Мне было жаль ее. И все-таки слезы и тихая, как погружение в сон, смерть твоей мамы почему-то казались связанными с приездом Зины, с той задумчивой нелюдимостью, которая овладела тобой в последнее время.

Твоей мамы уже не было, и руки ее уже остыли, а на щеке все еще темнела слезная дорожка и все не высыхала слезинка, растекшаяся в морщине.

— Не уходи, пожалуйста! — попросил Алешка, когда я поднялась. Но мне надо было выплакаться, и я тихонько прикрыла за собой дверь. А ты еще где-то в дороге и ничего-ничего не знаешь.

В тот предвоенный сороковой год в школах ввели плату за обучение. Не помню, во всех старших классах или только в десятых — 150 рублей за полугодие. Это обстоятельство изменило всю мою жизнь. Я стала работать — теперь уже постоянно — няней в больнице, а училась в вечерней школе рабочей молодежи. Но все так же дружила я со своим 10-м «А» в той, моей школе, которую называли дневной, ходила туда, когда была возможность, в нашу самодеятельность и на школьные вечера.

От тебя приходили письма. Я хотела, но не могла отвечать: все назалось, что мои ответы будут смешными и наивными — девчоночьими.

...В больнице, где я работала, заканчивался ремонт. Весь день мы выбивали матрацы, дорожки и коврики, сушили на солнцепеке подушки, мыли окна, полы, заносили в палаты и расставляли койки, стелили постели и к исходу дежурства уже еле двигались.

Поздно вечером, дотащившись до дому, я зажгла лампу, стянула с кровати пикейное покрывало, тюлевую накидку, сшитую из отслужившей свой век шторы, разделась и уже хотела погасить свет, как в дверь постучали. Босиком прошлепала я к двери, отбросила крючок и, быстро шмыгнув под одеяло, крикнула:

— Войдите!

Порог переступила Зииа. - — Лежи, лежи, девочка, — сказала она, .когда я попыталась встать. Села, положив руки на большой живот. Долго молча оглядывала комнату. Я следила за ее взглядом с чувством стыда за старый расшатанный стул в простенке, за покосившийся посудный шкафчик с мутной зеркальной стенкой внутри, за истончавшее от времени и стирок бумажное одеяльце на мне, за потертую, со смытым узором клеенку.

— Он тебе пишет? — спросила вдруг Зина.

— Да. Но я еще ни разу не ответила, — торопливо заверила я ее и даже обрадовалась, что не успела написать тебе, а поэтому совесть моя перед Зиной чиста.

О, как текуч человек! «Диалектика, единство противоположностей», — иронически определю я свои тогдашние мысли и действия много лет спустя. Но именно в тот вечер, может быть впервые, жизнь человека показалась мне тропинкой мысли, петляющей между «да», и «нет», и видимым, реальным поступком, вытекающим из этой мысли и всегда следующим за нею. Мысль — решение — действие...

Сложность движения; мысли, ее противоречивость представлялись несовершенством. Сумма противоречий, гнездящихся в моем собственном «я», поражала. Ведь совсем недавно, в канун твоего отъезда, я сказала: «Все. Конец!» И это было бы так, если бы у постели твоей умирающей матери, я не почувствовала вдруг, что чего-то стою — и для тебя, и для твоих родителей — и потому-должна воевать. За тебя, за себя, за наше будущее. Воевать, добиваться! «Без борьбы не бывает жизни», — с удовольствием процитировала я вычитанное в какой-то забытой книге и тут же села писать тебе письма с признанием в любви, хотя моя любовь жила во мне, видимая всем, а уж тебе-то особенно.

За этим письмом и настиг меня вопрос: «С кем воевать? С Зиной? А в чем она виновата?..» «Но он не любит ее!» — убеждала я себя. Однако, сколько бы раз ни твердила я эти слова, мoe решение бороться за тебя уже потеряло силу: от этой борьбы, формы которой я представляла крайне смутно, отдавало эгоистичным желанием быть с тобой. И все. А Зина ждет ребенка. Сына. А может, дочь...

Я так и не написала: тебе. Новые мысли вернули меня к прежнему решению. «Все. Конец!» — опять сказала я себе. А любовь не признавала никаких решений. Загнанная куда-то вглубь, она лежала там, едва притихшая, пугая и радуя мыслью о том, что, если ты позовешь, я помчусь к тебе, забыв про все доводы и решения. И вот теперь, когда в моей комнате появилась Зина — подурневшая, 'с пигментными пятнами на лице, с прямизной в спине, какая бывает лишь у беременных, — я вновь ужаснулась тому, что чуть было не вторглась в ее, Зинину, жизнь. Жалость, раскаяние, огромное желание утешить, ободрить эту прекрасную женщину, путь которой по какому-то печальному стечению обстоятельств скрестился с моим, девчоночьим, всколыхнулись во мне, как водоросли во время шторма, сплелись, перепутались и выплеснулись волной последнего решения: теперь действительно все. Точка.

Я оценила, что пришла Зина в поздний час — не будут судачить, увидев нас вдвоем, соседки. Вероятно, предметом Зининого разговора будет мое чувство к тебе. Зина, разумеется, скажет о вашем давнем знакомстве, о времени, прожитом вместе и о том, которое еще предстоит прожить. «Ваше», конечно же, будет звучать, как ее и твое, слитое воедино. И вообще весь этот разговор явится утверждением единственного ее, Зининого, права на твое внимание, заботу и любовь. Так оно и должно быть: у вас — семья. И я развею ее сомнения. Я объясню Зине все.

В море человеческого общения есть отношения, вызванные уважением и восхищением перед старшим — красивым, умным человеком, за плечами которого — пусть неудачное — бегство в Испанию, прыжки с парашютом, учеба в военном училище в Москве, служба на Дальнем Востоке, в таежной Сибири, в забайкальских степях. Сколько он видел! Сколько знает! Сколько умеет! Как начитан! Это, и только это, скажу я, поразило мое воображение. Тяга к хорошему, много знающему и много повидавшему человеку, желание слушать его, питать его рассказами свои мысли, учиться у него верному восприятию жизни — вот что такое мои чувства, скажу я Зине и не солгу: отныне так оно и будет!

Мысль — решение — действие... Сколько решений было принято мной и отвергнуто? И к каждому из них продиралась я через густые ветви раздумий, через путаницу ощущений и чувств. А когда, изранив себя, наконец находила решение, тогда прорастали ветви новых раздумий и новые тревоги и надежды заслоняли найденное. Человек слаб, пока продирается по трудной тропинке раздумий. Он петляет, мечется, ищет, останавливается, колеблется. Человек силен, когда решит, как поступить, и отсечет лишние мысли.

Я приняла решение. Я ждала только Зининык слов, чтобы окончательно утвердиться в нем и ответными словами закрепить его — теперь уже навсегда.

Зина сидела чуть боком. На мочке уха у нее дрожала серебряная, с красным отсветом искорка крохотной серьги, ее красный свет напоминал что-то далекое, смутное, совсем почти забытое, как мелодия колыбельной песни, которую поют нам мамы. Но я не помню мамы и не знаю, пела ли она мне колыбельную...

Наконец Зина заговорила — устало, тихо, так, что мне пришлось оторвать от подушки голову, чтобы услышать. Я не сразу поняла, о чем она говорит, не сразу поверила. А когда поняла и поверила, широкая, надежно-твердая дорога принятого решения — в который раз! — ускользнула из-под ног. И снова лихорадочно поскакали мысли: И трудно было разобраться: радостно то, что я услышала, или обидно и больно, даже оскорбительно?

Зина сказала, что не любит тебя («Как это можно — не любить тебя?» — мысленно оскорбилась я), что ее заставил приехать сюда отец-майор, суровый, жестокий, но единственно родной человек.

В молодости он оставил беременпую женщину, а потом всю жизнь казнился, — ровно, спокойно, даже монотонно рассказывала Зина. — Его вторая жена, моя мама, умерла после родов. Папа принял это как наказание и никогда уже больше не женился. А жизнь свою посвятил мне. И когда узнал... — Зина умолкла, задумалась. Руки ее все так же бережно лежали на животе. Она, кажется, прислушивалась к тому, что происходит у нее внутри. И вдруг совсем иным — упругим, сильным голосом Зина призналась:

— Знаешь, девочка, я люблю другого. Люблю своего Витальку, и все тут! — Она по-девчоночьи упрямо тряхнула головой. Серебряные, с красным отсветом искорки сережек озорно запрыгали, заплясали на мочках ее ушей.

— А как же... ребенок ведь... — растерянно пробормотала я.

— А так, — с усмешкой произнесла Зина.—Виталька меня не любит. В этом все дело... Вот назло ему... любимому своему Витальке... А, глупо все это!.. Конечно, глупо, — задумчиво повторила Зина. — А тогда мне почему-то казалось: вот уж теперь-то я непременно одержу победу. Насолю Витальке, что ли... А в любви, девочка, нет ни побед, пи поражений. Любовь — она сама и победа и поражение... В общем, я сама... я все это сама... Понимаешь? Ну как тебе объяснить? — Зина в упор смотрела на меня огромными, широко раскрытыми глазами. Она будто страшилась, что я могу не поверить ей.

— Я даже какие-то гадости говорила, — продолжала она. — Что-то глупое про мужчин, которые, мол, блюдут свою...

— Не надо! Пожалуйста, не надо! — напуганная ненужным больше Зининым откровением, прервала ее я.

— Прости, девочка, — она вздохнула. — Да, добиваясь своей цели, я не выбирала средств... После этого мы стали избегать друг друга, — помолчав, продолжала Зина. — Он даже перестал ходить в библиотеку, где я работала. Но однажды пришел. Сообщил, что переводится в другую часть, и спросил, пе понадобится ли его адрес. Я даже оскорбилась: это, мол, еще зачем? О том, что будет ребенок, конечно, ни слова ему не сказала... Потом, позже, вмешался папа. Сам написал письмо... И меня чуть

не силой заставил поехать... Но я не могу, я просто не умею так вот... Какая же это жизнь, без любви?

— Что же теперь? Как теперь вы будете? — с тревогой спросила я.

Зина взглянула на меня с недоумением и вдруг, запрокинув голову, громко расхохоталась. У нее был красивый грудной смех. И сама она, несмотря на бледность и пигментные пятна на лице, была все же красива.

Вытерев выступившие от хохота слезы, она как-то сразу, вдруг посерьезнела. Тяжело вздохнув, внимательно посмотрела в мои глаза, удивилась:

— О, да ты меня жалеешь! — И, не скрывая боли, попросила: — Не надо, девочка, жалеть меня. Теперь у меня все будет хорошо... И у тебя тоже. Все у нас с тобой будет очень хорошо, — задумчиво и тихо улыбаясь, повторила она и ладонью коснулась моей щеки.

Я молчала, не зная, о чем говорить. Задумавшись, молчала и Зина. Потом негромко, будто самой себе, сказала:

— И все-таки это здорово!

— Это «здорово»? — не поняла я.

— Что я сюда приехала. В этой семье... хотя меня тут и не любили... в этой новой обстановке... я нашла что-то, чего прежде не знала, не видела. У них все настоящее. Здоровое. Крепкое. Доброе. И я здесь тоже стала другой. Какой-то... Ну в общем, совсем-совсем изменилась. Поумнела, что ли... А может, это потому, что я жду ребенка?

— Не знаю, — я пожала плечами. — Теперь вы вернетесь к отцу?

— Нет. — Зина покачала головой. — Побуду пока здесь. Пусть папа привыкнет к мысли, что внук его будет расти без отца. И потом, очень уж мне нравится здесь. Каждый вечер хожу к морю — на свидание. — Она улыбнулась. Помолчав, спросила: — Ты главврача курортной поликлиники знаешь? —- И, не дожидаясь ответа, медленно, важно, видимо подражая ему, проговорила: — «Ваше положение меня нисколько не смущает. Я назову мальчика своим сыном. А если будет девочка — своей дочерью...» Старый вдовец! Ухаживает, присылает розы! — Зина опять рассмеялась заразительно-весело, но вдруг резко оборвала свой смех, поежилась зябко, ладонями коснулась боков зеленого, с пятнами отбитой эмали чайника: — Холодный... Согреем кипяточку, а?

Я вскочила с постели. Торопливо натянув юбку и майку, схватила чайник, босиком помчалась на нашу общую кухню, где стояла моя керосинка. В доме все давно уже спали. Лампа погасла — кончился керосин.

— Хотите, откроем дверь на веранду? — предложила я. — Там такая луна... — Зина кивнула.

Мы пили чай с засохшими бубликами, с леденцами, облепленными сахаром. Зина спрашивала меня о работе в больнице, о занятиях в вечерней школе, об учителях, о том, как и на что я жила после смерти тетушки и как живу теперь. И я, совсем не стесняясь, рассказывала ей про рыбалку, про свой огород, про хурму, про работу в столовой и в больнице. Только про дружбу с вашим домом не обмолвилась ни словом.

Потом мы заговорили о книгах, горячились, спорили. Спохватившись —- ночь, тишина, все спят! — переходили на шепот, смеялись, зажав ладонью рот. Яркая полная луна освещала веранду, свет ее падал в квадрат настежь раскрытой двери, и было немного таинственно и тревожно от царившего на веранде и там, за нею, колдовского, призрачного лунного света. И тишина вокруг тоже казалась колдовской и призрачной. Тяжелый приглушенный рокот моря, шелест листвы, сплошной звон цикад, другие ночные звуки — все воспринималось как дыхание какого-то неведомого живого существа, огромного и могучего.

— Я ведь переехала на другую квартиру, — сказала Зина. — А сегодня захотелось Корнея Леонтьевича навестить. Слышала я в тот, первый день, когда только приехала, он сказал сыну: «Мерзавец. Да еще и трус: обманул женщину и удрал!..» Все хотела объяснить ему. Но как? Стыдно. Ужасно стыдно. Но Корней Леонтьевич, кажется, и сам все понял. Не зря они ко мне так...

Зина вздохнула тихонько. Она опять, как в самом начале, когда только пришла, говорила каким-то безличным, ровным, спокойным, даже монотонным голосом.

— Вроде бы состоялся разговор. И вроде бы нет. А груз тяжелый. Совесть пощады просит.

Я не видела Зининого лица, но мне казалось, что Зине нехорошо, что она себя плохо чувствует.

— Вот я ни с того ни с сего и завернула к тебе, — продолжала Зина. — Тебе, наверпое, важно знать все это? Ведь ты его любишь?

— Не знаю, — ответила я. В ту минуту я действительно не знала, люблю ли тебя. Меня переполняли самые противоречивые чувства. Про себя я что-то осудила в Зине, что-то отвергла, отмела. Но вместе с тем я чувствовала в ней, в ее характере и поступках какую-то силу и, отчетливо не представляя, в чем она, эта сила, кроется, думала: «А я могла бы так?»

— Надо идти домой, — вздохнув, сказала Зина и тяжело поднялась со скрипящего стула.

— Я провожу вас. Можно? — спросила я, торопливо натягивая тапочки.

— Конечно, девочка. Только мы пойдем медленно, не спеша. Хорошо?

— Как вам удобнее. — Я взяла ее за руку выше локтя и почувствовала, что рука вся потная. И платье на боку, под рукой, тоже влажное от пота. Дома Зине стало совсем плохо, и я побежала за врачом.

У тебя родился сын! Потом ты говорил: мое письмо с сообщением об этом пришло первым. Всю зиму в письмах к отцу, читать которые дядя Корней приглашал меня, ты справлялся о Шурике — здоров ли он, умеет ли уже говорить и ходит ли? Ты присылал деньги, строго наказывая купить то матросский костюмчик, то ботиночки, то какие-то сложные игрушки. Мы смеялись: какие ботиночки и матроски, если Шурику только три месяца? Но все-таки ходили по магазинам, ездили по побережью, искали веленное тобой. И потом, когда я видела уже подросшего Шурика одетым в то, что было куплено по моему выбору, при моем участии, мне казалось величайшей несправедливостью, что он не мой сын...

Твоя вторая крымская весна была в сорок первом. Цвели абрикосы, персики, яблони, вишни. Отцветавшие иудины деревья сыпали на землю блеклые цветы — розовые, белые, фиолетовые. Расставляя среди листьев сложнейшие белые подсвечники, зацветали каштаны. Солнце ослепительным сиянием заливало город и море. Казалось, что даже крутобокие белые облака, дремавшие ночью на верхних, близких к горам улочках, утром нехотя сползавшие в ущелье, излучают тончайшее сияние.

Город украшался гирляндами электрических огней, алыми стягами, первомайскими лозунгами, плакатами, транспарантами. Предпраздничная суета, оживление пляжей, ароматы цветущих деревьев, запахи талого снега, приносимые с гор и сливавшиеся с запахами водорослей и особой — морской — свежести, — все это будоражило, звало на улицы. Дома, квартиры существовали теперь, как чемоданы, необходимые лишь для того, чтобы хранить в них вещи. Во дворах, в садах, на верандах и террасах появились топчаны, койки, раскладушки, гамаки. Даже спать людям хотелось под звездами.

Ты — уже капитан — приехал в день Первомая. У тебя пышная светлая шевелюра. Ты подтянут, изящен, строен, как бывают стройны и изящны кадровые армейские командиры. Вчетвером — ты, Алешка, дядя Корней и я — идем мы на кладбище. На могиле твоей мамы положенные мной накануне вечером, еще не увяли ромашки. Ты кладешь руку на плечо Алешке, словно говоря: «Молодец...» Четверым, нам тесно на скамеечке внутри ограды. Мы сидим, плотно прижавшись друг к другу и молча смотрим на кресты и памятники, на город, лежащий на холмах внизу, на серебряно трепещущее море.

Дядя Корней встает со скамеечки первым. Потом поднимаешься ты и натравляешься по троиинке влево.

— Не надо. В другой раз, — горячо прошу я, но ты не останавливаешься. Вот и могила моей тетушки. Кусты роз. которые мы сажали вместе с тобой, зеленеют буйно, сочно. И точно такой, как на могиле твоей мамы, лежит здесь букетик цветов. Алешкино лицо заливается багрянцем. Мне тоже почему-то совестно, я злюсь на Алешку: в конце концов, мог бы сразу сказать, что цветы положил не он... И когда вы приглашаете меня к себе на обед, я упираюсь, ссылаясь на то, что мне надо готовиться к выпускным экзаменам, а времени мало: я ведь работаю. Но ты и дядя Корней, не слушая, подхватываете меня под руки. Алешка уныло плетется позади...

У порта дядя Корней исчезает и возвращается с Шуриком на руках. Зина не пришла.

— Торопится в библиотеку, — смущенно кашлянув, сообщает он. Но я-то-знаю: Зина хочет, чтобы у нас с тобой все было хорошо. И опять мне становится совестно: сначала — Зина, теперь — я... Но ты рядом, и это — счастье!

Я подбрасываю Шурика. Он захлебывается смехом, и в этом смехе, в протянутых ко мне пухлых ручонках, в огромных, как и у тебя, синих глазах таятся крохи испуга. Но с каждым разом Шурик все настойчивее треплет меня но щекам, требуя, чтобы я подбросила его еще и еще.

Солнце ослепительное, яркое. Зелень, цветы, дома, люди, горы, улицы, море — все щедро залито солнцем. И мир, несмотря на мои книжные познания о Севере, о дрейфующих льдинах и челюскинцах, о Сибири, Урале, Дальнем Востоке, где строится новый город Комсомольск-на-Амуре, неизменно представляется мне таким: ослепительно яркое солнце, вечнозеленые деревья и кустарники, трепет живого солнечного серебра на поверхности моря, ласковое полукольцо зеленых гор, обнимающих город.

Таким и остался в моей памяти Крым. Наш с тобою Крым.