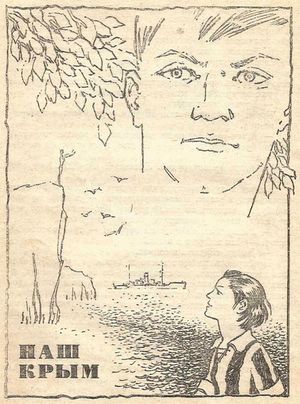

НАШ КРЫМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

продолжение ч. 1

Тот самый первый день, когда твоя мама пригласила меня на обед, запомнился как праздник. Кажется, целую вечность не ела я так — не на ходу, не из кастрюли, а за столом, покрытым новой клеенкой, в окружении удивительно симпатичных людей, которые ухаживали за мной, будто я была именинницей.

Степанида Максимовна теперь всегда присылала за мной Алешку, и он говорил, что без меня они не сядут обедать. Я шла, смущенная и обрадованная. В выходной день обеденный стол украшал пирог с рыбой или с яблоками. Для меня, не знавшей семейных праздников, день этот превращался в целое торжество. Чтобы не остаться в долгу, я старалась сделать больше того, что делали для меня твоя родители: срезала и отнесла виноград с того единственного куста, который тетушка вырастила под нашим высоким окном, накопала ведро картошки, выращенной на крохотном кусочке земли между хурмой и гималайским кедром. А поздней осенью сняла и тоже отнесла Степаниде Максимовне хурму. Я была счастлива, считая, что теперь-то уж «моя пересилила». По отданное мною каждый. раз возвращалось в другом, более . необходимом мне виде: я вдруг обнаруживала под колченогим венским стулом новенькие тапочки — мои уже совсем истрепались — и белые носки с каемочкой, которые тогда носили все. В другой раз, ложась спать, нашла под подушкой белую ситцевую кофточку и синюю сатиновую юбку в складку, перешитые твоей мамой из старых тетушкиных платьев.

Что могла я сделать в ответ? Сбегать в магазин или .на базар? Вымыть в вашем доме полы и до зеркального блеска надраить кастрюли? Полы и кастрюли — это тайком, когда Степанида Максимовна уходила в больницу или спускалась к морю, чтобы посидеть на берегу и подышать брызгами. Все это было похоже на игру. Легко и весело меняла я свою свободу, которой еще так недавно гордилась, на радостную причастность к жизни вашей семьи, к спокойным и ровным отношениям, озаренным светлой, как вода в роднике, добротой.

Мне так хотелось знать, где ты находишься, что я не выдержала, спросила как-то:

— Дядь Корней, а в каком городе служит ваш сын-лейтенант?

— Да нешто он лейтенант? — Глаза твоего отца обдали меня яркой ласковой голубизной. — Он уже два месяца как повышение в звании получил. К двум кубикам на петлицах, пишет, третий привинтили. Старший он теперь средь лейтенантов.

А где служит, так и не сказал. И я — всего восьмиклассница...

Гимнастика, волейбол, редактирование школьной стенгазеты, самодеятельность, кружки ГТО, ГСО, ворошиловских стрелков, химические тревоги, когда мы со словами «Вы отравлены химядом» хватали прохожих на улице, клали на носилки и мчались с «потерпевшим» в медпункт, — самые разные занятия поглощали избыток моих сил. Я бегала из кружка в кружок, увлекалась то столярным делом, то шитьем, то стрельбой, внося тревогу в сердца учителей, а через них — и в сердца членов комсомольского комитета.

— Нельзя же быть такой всеядной! — убеждала меня литераторша. — Хватаешь верхушки, ничего не дотягиваешь до конца.

Я только вздыхала молча: ну что делать, если влечет непознанное, а познанное становится неинтересным?.. Но теперь вдруг все приобрело смысл: я читала, играла на сцене, стреляла в тире, делала мережку на носовых платках — все для того, чтобы, когда ты приедешь, удивить тебя, вызвать твое восхищение! Но, помнится, я так никогда ничем и не сумела удивить тебя...

Осенью и зимой в Крыму часто бывают ливни. Я люблю эти веселые шумные ливни. В такой прекрасный ливень в тетушкиной вязаной кофте я убежала со школьного новогоднего вечера, чтобы побыть одной и подумать о тебе. Стою на ярко освещенном причале. Ливень уже отхлопал по улицам, по крышам, по водной морской глади. Но еще мчатся на набережную, запрудив всю ширину переулков, широкие водяные потоки, журчит, стекая с крыш, вода в трубах. У кого-то на окне стоит граммофон, и грустные слова танго растекаются по набережной:

Листья па-а-дйют с нле-е-на-а, Значит, ко-о-нчилось ле-е-ето-о-о...

Тяжело, шумно вздыхает море. Спадая с берега, шелестят галькой волны. На пирсе, на самом конце, тоскливо мерцает алый огонек маяка. «Иди ко мне, — говорит он. — Я умею молчать и разговаривать. Я указываю путь кораблям, и они спешат в наш порт. И все-таки я одинок...» Маяк то гаснет, то вспыхивает вновь. Он зовет, зовет меня, он с готовностью расстилает на черной, неподвижно зеркальной поверхности бухты красную трепетную дорожку. И мне уже верится, что по этой дорожке можно пройти к одинокому старому маяку. Можно, но я не хочу. У меня есть ты. По-серьезному и по-взрослому, с улыбкой старшего и с его снисходительностью приглядываюсь я, теперешняя, к себе прежней.

На балкове светится око-о-шко-о, За окном не спит еще страна-а, Листья па-адают с кле-е-на-а, Значит, ко-о-нчилось ле-е-ето-о...

С тех пор, где и когда бы ни слышала я слова этой задумчивой песни, вспоминается мне, как стояла я па берегу, глядела на город, на мерцающий огонек маяка и думала о тебе, о том, что я, кажется, люблю тебя...

Раннее-раннее утро. Ведро с двумя кустами роз, лопата, удочки и консервная банка с червями дожидаются меня под полом веранды, стоящей на высоких столбах. Заворачиваю в исписанный тетрадный лист кусок хлеба, пару яблок и сбегаю вниз по лестпице: надо перед работой успеть посадить розы на могиле тетушки. Говорят, это очень красивые розы. За ночь они окрепнут, и завтрашнее солнце уже не будет им страшно.

Ты должен приехать со дня на день. Дома ждут тебя.

Я тоже жду. И все-таки твое появление оказалось неожиданным. Слетаю со ступенек лесенки и вижу в дальнем углу двора, за цветником, тебя. Обнаженный до пояса, в синих, с широким и высоким серым поясом, галифе, в белых, со шнурками, тапочках ты умываешься, а Степанида Максимовна с полотенцем на плече, склонив голову набок и улыбаясь, из маленького ведерка тонкой струйкой льет воду тебе на спину.

— Здрасьте! Вы уже приехали?

— А, моя экскурсоводша! Ну как, план походов и экскурсий на лето разработан?

«Экскурсоводша... И только?» Моя радость потускнела.

Растирая полотенцем спину, ты ступаешь на свеже-выбеленную кладку и оказываешься надо мной.

— Ну... здравствуй! — Перекинув полотенце через плечо, ты сходишь с кладки, обеими руками стискиваешь мои плечи. Ошеломленная мощным, точно водопад, напором радости, хватаю ведро с кустами роз, кладу на плечо лопату и мчусь со двора.

— Погоди, я пойду с тобой! — кричишь ты вслед.

— А может, я иду рыбачить? — Остановившись, я размахиваю ведром, кружусь и вообще веду себя кокетливо и нелепо: какая рыбалка, если мне к восьми в больницу? Ведь опять лето, каникулы, и я опять работаю. Но ты, конечно, еще и не знаешь про это.

— Вот и будем рыбачить вместе! — говоришь ты. Рыбачить вместе!

— Тогда давайте скорее! — Я убегаю в переулок, прижимаюсь спиной к дому за углом и, улыбаясь, жду тебя. А ты, успевший переодеться в гражданское, уже стоишь, приникнув щекой к стене по другую сторону, и наблюдаешь за мной. Смущенная, медленно направляюсь я вниз по улице. Ты идешь рядом, тянешь из моих рук ведро, потом лопату. Наши пальцы касаются, и, будто обожженная током, я всю дорогу молчу.

Однажды после полудня в комнату постучал и тут же вошел Алешка. Обернутая газетой книга, которую я читала, упала на пол. Я вскочила, разозленная:

— Ждать надо, когда ответят, что можно войти!

Алешка будто не слышал. Отрешенный, погруженный в себя, он остановился у порога. Колупая ногтем краску на дверном косяке, сообщил, не называя твоего имени:

— Он остался на пляже. Купается. А мне велел спросить, пойдешь ли ты с ним в кино. На девять сорок. Билеты он купил. «Богатая невеста» идет...

Еще никто и никогда не приглашал меня в кино. Обычно мы смотрели фильмы всем классом или большой группой, сложив свои пятаки и гривенники в общий котел. Летом же проникали на киноплощадку, откинув заранее отбитую доску высокой ограды. А тут — приглашение, да еще какое: «Пойдешь ли ты с ним?..» Конечно же! Обязательно! С великой радостью и волнением! Вон уже как неистово колотится сердце...

Алешка все стоял у двери, жалкий и слабый, и я сказала совсем не то, что хотела:

— А сам твой брат не может спросить меня об этом?

Алешка постоял еще несколько секунд и, не ответив, вышел. Глупая-глупая, что я наделала? Ну, зачем, зачем произнесла я эти слова? Ты теперь ни за что не придешь! А может, все-таки придешь? И вдруг бы — в военном... И девчонки из нашего класса увидели бы нас вдвоем. И мальчишки. Вот умерли бы от зависти: настоящий военный!

«Приди! Пожалуйста!» — мысленно прошу я и тороплюсь намазать тапочки — чтобы успели высохнуть — зубным порошком. Потом глажу синюю в складку юбку и белую ситцевую кофточку — мой самый нарядный костюм. Загадываю: «Если я тебе хоть капельку нравлюсь, ты придешь! И обязательно — в военном!»

Ты пришел. И в военном. В новеньких темно-синих галифе, в зеленой гимнастерке, в до блеска начищенных, чуть поскрипывающих хромовых сапогах, с тремя новехонькими кубиками в петлицах. Коротким ликующим взглядом я охватила тебя — стройного, тонкого, подтянутого — и, пряча лицо, с которого невозможно было согнать радость, пошла рядом. Наверное, ты так и не заметил, как горда и счастлива была я в тот вечер.

«Жизнь прекрасна и удивительна!» Невозможно придумать что-то лучше этих слов. Я захлебываюсь чистым и свежим ветром скорой свершимости всего, что кажется человечески несвершимым. Силы переполняют меня, энергия бурлит, льется через край. Я испытываю страстное, окрыляющее желание расходовать ее, творить добро.

Вот и кончился твой отпуск. Ты «отбыл к месту службы» (теперь я знаю .много таких специфически военных фраз), а я опять постеснялась спросить — куда.

Ты уехал... Но я все равно счастлива! Потому что могу видеть то, на что смотрел ты, дышать воздухом, которым ты дышал, бродить по местам, где любил бродить ты. Небо, горы, цветы, стены домов возвращают мне твои взгляды, слова. Море дарит твое прикосновение, а булыжная мостовая и камни на берегу, кажется, зримо хранят отпечатки твоих белоснежных брезентовых туфель или хромовых сапог, и я, бродя по тем местам, возможно, ступаю в твои следы.

С щедростью, присущей одной только жизни, открывает она передо мной свои новые грани, одаряет новыми чувствами и восприятиями. Счастливая, я живу ожиданием нашей с тобой встречи. Мне кажется, что после нас мы уже никогда больше не расстанемся.

Море штормит. Вода у берега грязно-серая, а дальше — то свинцовая, то синяя. Когда же солнце прорвется сквозь облака, она, просвеченная им, становится бутылочно-зеленой, а гребни волн искрятся, словно посыпанные блестками. Качаются на рейде шаланды. Выныривают

из воды, прыгают, качаются и снова скрываются в волнах буйки. Загорелые крепкие парни плавают вдоль берега на спасательных шлюпках.

Горы скрыты за облаками. Рваные, хмурые облака несутся низко над городом, изредка пропуская солнечные лучи, и тогда веселые светлые пятна ложатся на берег, на дома, на море.

Сколько живет волна? Одно мгновение. Вот она растет, набирает силу, катится, встает на дыбы, с грохотом обрушивается на берег. Одряхлевшая, немощная, она с тихим ворчанием уползает в море и умирает на руках следующей, тоже злой и горбатой волны, которая обрушивается на берег еще дальше, и кипит, и пенится, и тут же умирает.

— Сколько живет волна? — спрошу я потом, когда ты приедешь.

— Одно мгновение, — скажешь ты. — Вот хлюпнула и умерла, состарившись. — И я, как чуду, буду удивляться тому, что мы говорим обо всем, о чем я думала без тебя, и что ты произносишь слова и фразы, которые я для тебя придумала.

Боясь, что в выходные дни Степанида Максимовна станет звать меня обедать, я заранее убегаю из дому. Я повзрослела, и отношения с вашим домом уже не могут оставаться прежними. Совершенно невозможно зайти к вам так же свободно и просто, как прежде, а тем более — сесть вместе с Алешкой и с твоими родителями за один стол, помогать твоей маме гладить белье или прибегать тайком, когда она уйдет, чтобы вымыть полы. Все это грозит снять одежды взволнованной праздничности с наших с тобой отношений, вернее с моего отношения к тебе. Зато с дядей Корнеем мы сблизились еще больше. Держа обеими руками большие тяжелые ножницы, я раскраиваю жесть, вырезаю днища для тазов и ведер, длинные узкие полоски для ручек совков и сама загибаю края изделий. Маленькое ведерко для червей, широкий удобный совок для мусора и тазик — подарки твоего отца — вселились в мою комнату, как частица и твоего внимания ко мне.

— Ты что, на самом деле влюблена в брата, а? — спросил как-то Алешка.

— Вот еще! — фыркнула я и убежала, испуганно думая, что если это заметил Алешка, то уж, конечно, заметили и ты и твои родители. И что теперь будет?

Мы сидим за одной партой и почти не разговариваем, хотя относится ко мне Алешка вроде бы также, как прежде: приходит, когда я дома, увязывается со мной на рыбалку и все приглашает к себе в дом. Я не принимаю Алешкиных приглашений, потому что он хочет, я чувствую это, чтобы у меня не было тебя. Ты постоянно стоишь между нами, и все наши контакты, каждый наш поступок, Алешкин и мой, озарены твоим мысленным присутствием.

Как-то я показывала вам — тебе и Алешке, поскольку он был с тобой, — глубокое ущелье с крохотной речушкой на дне, которая, падая с гор, выточила в своем каменном ложе разные беломраморные емкости — чаши, ванночки, целые ванны... Дорога прямо от нашего дома, через холмы, где растут большие крепкие обабки, поднимается высоко в горы. Оттуда по лесной тропинке, пахнущей сырой гниющей травой, я вывожу вас к осыпавшимся, укрепленным полуистлевшими кольями ступеням земляной лестницы, по которой нам предстоит спускаться вниз — в прохладное мрачное ущелье. На дне ущелья шумит, бьется, прыгая с уступа на уступ, горная речка.

— Охота вам лезть в эту сырость? — ворчит Алешка. — Давайте вернемся. Лучше на берегу моря посидим.

Я нарочно ворошу ногой камушки. Они с сухим шуршанием катятся вниз. Алешка испуганно замирает.

— Вот видите? Обвал может произойти, — говорит он. Мы смеемся.

Наш обратный путь лежит по руслу горной речки, и что за диво эта речка! Вода прозрачная, будто ее вовсе и нет, а есть лишь тонкое хрустальное сияние. Справа и слева нагромождение диких скал, поросших реденьким кустарником. Надо прыгать с камня на камень, идти по пояс вброд, а кое-где перебираться ползком. И разве можно удержаться от соблазна искупаться в гладких белокаменных чашах под прохладными, упруго бьющими водяными струями?

Алешка все ворчит. Тюрбан, сделанный из рубашки и брюк, никак не держится на его голове. Алешка ворчит даже тогда, когда ущелье остается позади и в глаза нам бьет яркое солнце. Скалы справа и слева расступаются, превращаясь в хаотическую россыпь огромных камней, речка течет шире и спокойнее, утихает ее веселый шумный гомон, а чаши раздаются вширь и теперь уже походят на озерца. Вода в них теплая, как парное молоко, и тут уж просто грешно не похлюпаться всласть.

— Как дети малые, — усмехается Алешка. Ему поход не понравился.

— Устал как лошадь. То жарко, то холодно. Ноги о колючки и о камни покорябал, — жаловался он матери. А сейчас вот, когда тебя нет, сам пришел и предложил мне:

— Сходим в ущелье?

Я уже знаю, что он постарается вести себя так, как вел себя в том, первом походе ты. Но Алешка — другой, он не сможет быть таким, как ты.

В чахлом колючем кустарнике на одном из холмов мы находим крепкие белые грибы. Я стягиваю с себя платье, завязываю поясом воротник. Котомка готова. Складываю в нее грибы. Кричу Алешке:

— А ты собирай в рубаху!

— Зачем? Таскаться с ними... По той козьей тропе опускаться на руках надо. И по камням с этими твоими грибами неудобно прыгать.

— Неудобно только штаны через голову надевать, -— отвечаю я. Усевшись на землю подле грибного семейства, пальцами снимаю шляпки грибов, потом осторожно, чтобы не вырвать с корнем грибницу, ломаю ножки.

— Дня через три опять придем сюда. За молоденькими. Только ножи надо взять. Без ножей плохо, — миролюбиво говорю я Алешке. Сопя, он лениво стягивает рубаху, нехотя завязывает рукавами воротник. А я невольно вспоминаю тебя и сравниваю.

Наконец мы добираемся до речки на дне ущелья. Аукаем, поем, кричим, хохочем, слушаем эхо. Не оттого, что нам хорошо вдвоем. Хорошо — чудно и таинственно — в диком ущелье, в глубокой, узкой теснине с лесом где-то высоко наверху, с трудягой-речкой, обтачивающей белые камни у наших ног, с нагромождением скал вокруг.

— "Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету..." — вдруг начинает Алешка, став на камне в позу чтеца. Меня захлестывает раздражение.

— Уж выбрал бы для чтения что-нибудь подходящее случаю!

Алешка, правда, стал за последнее время взрослее и серьезнее. И все равно я отношусь к нему иронически и свысока. Часто ругаю себя за это, думая, что, может быть, вот так же, свысока, смотришь на меня ты. А я не хочу, чтобы ты смотрел на меня так.

— Курить бы ты, что ли, начал, — говорю я. Алешка удивленно выпячивает губу, подымает левое плечо и прижимается к нему щекой. Это означает что-то вроде: «Вот еще... Зачем?»

— Скажи, Алеха, что ты любишь? Что ты любишь больше всего на свете? — допытываюсь я.

— Н-не знаю, - - раздраженно-лениво тянет он. — Все...

— Что «все»?

Алешка трется щекой о плечо и молчит.

— Ну а что ты не любишь? Что, например, ненавидишь? Назови!

Он опять подымает левое плечо, кладет на него голову и вдруг задумывается. «Ага, проняло!» — радуюсь я.

Но серые Алешкины глаза тут же гаснут, становятся бесцветными. Выпятив нижнюю губу, он смотрит на меня застывшим недоуменным взглядом, словно не понимает, как это можно что-то любить или не любить.

— Живешь ты, Алеха, как трава! — Я бросаю эти обидные слова и убегаю по камням вниз. Тогда, втроем, мы так и не дошли до устья. А с Алешкой мне совсем не хочется открывать новые дороги. И я до сих пор не знаю, та ли это речка, что широким потоком вливается в море. И где, как и когда прозрачный хрустальный горный ручеек превращается в мутную бурную реку, стремительно несущуюся навстречу морскому прибою? Теперь, когда наша юность далеко позади, мне так хочется поехать в Крым — хотя бы только для того, чтобы пройти по этой горной речке до самого моря и узнать секрет ее превращения.

Приезжие говорят, что только здесь, на Черноморском побережье, слышится ранней весной пение стольких птиц, будто их со всего мира собрали в одну клетку, незаметную лишь потому, что она слишком велика.

А ты всегда приезжаешь летом и еще ни разу не видел крымской весны с ее буйным бело-розовым цветением, с запахами водорослей и какой-то прозрачной, словно родниковой, свежестью, с сумрачной прохладой лесов и ущелий и со снежными пластами в расщелинах совсем близкой Яйлы — пласты эти кажутся неправдащними в мире цветения, в мире развеселого птичьего гомона, ослепительного блеска моря и светлого, лучезарного тепла.

И вот ты приехал весной. Я собрала огромный букет— по крохотной веточке с каждого дерева, чтобы ты знал, как цветут крымские деревья, и ощутил их аромат. Дожидаясь тебя, я долго стояла-за углом нашего дома, и когда ты вышел зачем-то, стесняясь и радуясь, пошла тебе навстречу.

– Здравствуй, Любаша, — печально сказал ты, подняв глаза, и возвратился в дом — чужой, незнакомый, непривычно медлительный и тихий. Даже не остановился. Даже не заметил предназначенного тебе букета... «Здравствуй, Любаша..» Уж лучше бы ты сказал свое обычное грустное: «Ах, Любаша...»

Не помню, когда, в какой из своих приездов стал ты произносить вместо приветствия задумчивое: «Ах, Любаша...» У меня при этом тревожно сжималось сердце. Казалось, ты безвозвратно утратил что-то такое, без чего теперь трудно жить.

«Здравствуй, Любаша...» И все. И больше ничего. Ни слова, ни жеста, ни взгляда... Побеленная кладка из ракушечника — просто длинный порожек посреди нашего общего двора — будто выросла до уровня стены и отгородила тебя от меня. Но что же все-таки случилось? Может, ты заболел? А может, у тебя неприятности на службе?.. Как мне хотелось быть в ту весну взрослой, чтобы иметь право прийти к тебе, расспросить, ободрить, помочь!

Поднимаюсь в свою холодную, мрачную по веснам комнату, и лестница подо мной качается, как трап, по которому входят на морской пароход, «Просто он, наверное, еще не отдохнул с дороги. Вот отдохнет, — успокаиваю я себя, — а вечером придет и спросит: «Ну и в какой век будет наш очередной экскурс?»

До самой темноты сидела я у окна, надеясь увидеть тебя. И таким, каким ты был всегда — веселым, твердым, энергичным, с улыбкой на лице и в глазах. А тебя не было. Не было ни Алешки, ни Степаниды Максимовны, ни дяди Корнея. Только светились задернутые короткими белыми шторками окна.

Утром я тоже не дождалась тебя. Значит, что-то стряслось. А может, ты отправился на вершину Ай-Петрм встречать рассвет? Или ушел к нашей скале?.. На носу были экзамены, а я бросила учебники и тетради и побежала искать тебя. Но ни у нашей скалы, ни на берегу моря — там, где ты любил бродить, ни на пляже,, ни. в парке, ни на холме, с которого видны город и бухта, тебя не было.

Возвращаясь, я еще издали увидела на лавочке у дома Алешку. Он швырял кипарисовые шишки в белку, прыгавшую по веткам гималайского кедра. По тому, как старательно не замечал он меня, я поняла, что именно желание сообщить какую-то новость и заставляет его сидеть здесь. Алешкина улыбка сказала мне, что он понимает: я должна спросить, не могу не спросить о тебе. Я молчала, надеясь, что он не выдержит и расскажет сам. Но он все швырял и швырял шишки и тоже молчал. Не выдержала я. Посидев немного, спросила:

— Куда это подевался твой брат? Только приехал... — И опять уехал! — весело выпалил Алешка. Белка появилась снова. Жиденький хвост ее мелькнул на одной, на другой ветке, потом она распласталась в полете на соседний кипарис. Алешка ринулся за нею, но белка исчезла. Вернувшись, Алешка долго ходил у ворот, нагнувшись, будто что-то искал. Ждал моих вопросов.

— И куда же это он уехал? — сдерживая злость, спросила я.

— Как куда? — Алешка помедлил. — В свою часть...

— В какую такую часть?

— Разве ты не знаешь? — Алешкины глаза округлились в притворном удивлении. — Он этот год служил где-то в Сибири... Или на Урале... А может, в Забайкалье. Не помню точно...

— Ну, — сквозь зубы выдавила я. Алешка мельком, испуганно взглянул на меня. Однако слишком велико было искушение поломаться и покуражиться.

— Что — ну? Мама болеет... Вот ему и дали отпуск. Внеочередной. И вообще, его перевели...

— Куда?

Алешка сделал вид, что не расслышал вопроса. Раздавливая ногой пустые плоды каштана, сказал вдруг:

— Знаешь, у него неприятности. — Он сел рядом, желая рассказать об этом. Теперь он был озабочен тем, что случилось с тобой, озабочен искренне. Но я не могла простить ему столь долгого кривляния и, не слушая, направилась домой. Я шла не торопясь, не оглядываясь. Я уже шагнула с последней ступеньки лестницы на длинную открытую террасу, соединяющую комнаты нашего коммунального дома, когда Алешка бросился за мной. Подбежав к террасе, ухватился за столб:

— Он теперь здесь будет служить, недалеко! На выходной приезжать станет. Только он не хочет...

Я шла не останавливаясь.

— Ну, погоди, Люб! — попросил Алешка, ступив на нижнюю ступеньку.

— Что еще?

— Чего ты так, а? — жалобно проговорил он. — Это же совсем пустяк, что я не рассказал тебе... Стоит из-за такого обижаться? Ну теперь я буду знать, что тебе все про него интересно. Хочешь, сейчас прямо расскажу? Видела, к нам приехала блондинка? Она... — Алешка смутился под моим пристальным взглядом. — Она... Ну...

— Бе, ме, ну, — передразнила я его. — Дерьмо ты, Алеха, вот что я тебе скажу!

<<<