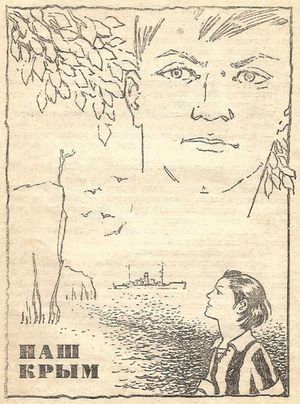

НАШ КРЫМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Города любят, как людей, и любовь эту объяснить так же трудно, как трудно объяснить любовь к человеку. За что я любила наш городок? За море, к которому он сбегал ступенями улиц? За шальное весеннее цветение? За красоту гор, на которых по утрам дремлют тучи? Или за быстрые речушки, шумно спадающие с этих гор? А может, за то, что совсем рядом находились таинственные ущелья, скалы, водопады, заповедные леса и мне легко и просто было представить себя маленьким Колумбом?

Впрочем, края наши любили все, кто бывал здесь. Многие приезжали из далеких мест, знакомых мне лишь по учебнику географии. Тогда я еще не видела других городов, других красот, мне не с чем было сравнить красоту родного городка, и любовь к нему дремала во мне, неведомая, незаметная, как воздух, которым дышат. Твое появление открыло во мне другое зрение, и я увидела окружающий мир таким, каков он есть, — удивительным и прекрасным. С тебя, со встречи с тобой началось мое летоисчисление.

Сделав все необходимое по дому, я ухожу на рыбалку или в лес, в горы. Но чаще всего убегаю к дальним скалам, которые выступают из воды у самого берега. Даже тогда, когда море спокойно, об эти скалы яростно бьются, словно желая вытолкнуть их на берег, сердитые волны, и плещутся с шумом, и подымают ввысь многометровые водяные столбы.

Одна из скал больше, выше других, стоит особняком, и волны злее всего хлещутся об нее. Чтобы попасть на эту скалу, нужно взобраться на ближнюю к ней, подождать, когда спадет фонтан всплеска, и тут же, мгновенно прыгать, иначе налетит другая волна, собьет, унесет с собой. Пространство для прыжка довольно широкое, и сердце каждый раз трепещет: а вдруг не допрыгну? Но скала зовет меня, опасность лишь подстегивает, и я прыгаю, стараясь не глядеть вниз, в глубокую пропасть, где беснуется, ярится пенно разбитая волна.

Придавив камнем платье, ложусь на плоский, выступающий в море козырек скалы и часами смотрю на море. Волны возникают, исчезают, и вновь возникают, и качаются, и сталкиваются, и, разбиваясь друг о друга, образуют новые волны. Убаюканная их качанием, я уплываю в голубые дальние дали, спускаюсь в зеленые морские глубины. Потом, перевернувшись на спину, смотрю в небо и снова плыву — теперь уже вместе с облаками.

Однажды, направляясь к своей скале, я еще издали увидела на ее выступе юношу. Приставив ладонь ко лбу, он смотрел на солнечную дорожку на воде, а она сияла, переливалась, трепетала, как живое текучее серебро. Потянувшись медленно, будто нехотя, юноша вдруг резко взмахнул руками и в стремительном легком полете врезался в воду. Даже я, выросшая на море, не рисковала нырять с этой скалы, потому что на дне у ее основания видны были, казалось, совсем близкие, горбатые и круглые, как тюлени, валуны.

Он вынырнул очень далеко и так же легко и красиво, как стоял на выступе и как прыгнул с него, размашистыми саженками, не подымая брызг, поплыл в море. Я следила за ним — за маленькой, удаляющейся точкой и впервые не испытывала желания броситься вслед, обогнать незнакомца и с независимым видом, словно невзначай, показать ему, как умею нырять и плавать я.

Точка была уже едва различима. Я легла на высоком берегу под деревом, подложила руки под голову. Низкие белые облака разметали на голубой простыне неба свои отяжелевшие, разморенные солнцем тела и нежились, и, казалось, улыбались, и щурились, как котята на припеке.

Я зажмурилась. От облаков падали на землю тени, и я ощущала сквозь закрытые веки, как исчезает солнце, как надвигается тень, и потом снова появляется солнце. Хорошо!

Но вот тень задержалась. Наверное, прошло несколько минут, а тень все не исчезала. Я открыла глаза и поразилась, как серо и мрачно стало вокруг. А небо, сплошь затянутое редкой дымчатой пеленой, неслось могучей, как река, лавиной, и потемневшие, растасканные его стремительным движением облака жались к земле, нависали над нею низко-низко. Резкий и сильный порыв ветра сморщил, зарябил, взбугрил море, погнал к берегу частые грязно-серые, в белых барашках, волны. И будто пушка ахнула: яростный вал ударил в скалу.

А он — где же он?.. Тревожно, неистово застучало сердце. Я прыгнула с крутого берега вниз, упала, вскочила, побежала к морю, на бегу стягивая платье. Я хотела броситься на помощь. Но он уже выходил из воды далеко правее скал.

Никогда раньше не обращала я внимания на тела загоравших на пляже, ллшь машинально отмечала: один толст, другой худ, у третьего волосатая грудь или кривые ноги. Все остальные, если они не были уродливы, входили в разряд нормальных и сливались в общую массу, бесцветную, как небо в пасмурный день. И вдруг я впервые заметила, каким красивым бывает человеческое тело.

«Наверное, он из той семьи, что вчера въехала в соседний двор! — подумала я и на руках колесом прошлась по камням и гравию прибрежной полосы. — Мы будем жить рядом! Рядом!» И весь тот день, стоило лишь сомкнуть веки, перед глазами вставала освещенная солнцем скала и ты — ты, стремительно летящий в море, плывущий размашистыми саженками, спокойно выходящий из воды. Ты, ты, ты...

Когда созревал виноград, школьники отправлялись в ближайший совхоз собирать урожай. Недалеко от виноградника стояли какие-то сараи. Из огромной, точно ворота, настежь распахнутой двери одного из них неслись частые металлические звяканья, из трубы вился дымок. Там была совхозная кузница.

— Сбегаем?

Мы пустились наперегонки. Первой подбежав к дверям, я увидела белое злое пламя горна, золотые, веером рассыпающиеся искры и наковальню. Возле нее стояли двое. Одним оказался юноша, которого я видела на скале. Другим был пожилой, с седыми висками человек в черной линялой, расстегнутой на груди косоворотке. Я уже видела его в нашем дворе. Человек этот — в брезентовых рукавицах — клещами, чуть-чуть поворачивая, держал раскаленную, медленно темнеющую железину, а юноша из-за плеча бил по ней молотом, и вместе с ударом из груди его вырывалось глухое сочное аханье. Они были очень похожи — пожилой человек и юноша. Конечно же, отец и сын!

Девчонки поахали и с визгом разбежались, а я все стояла, пораженная какой-то новой красотой, открывшейся в тебе. Подружка, заглядывая мне в лицо, тянула меня за руку, о чем-то говорила. Понимая, что нужно идти, я повернулась и медленно побрела за нею. В кладовую моей зрительной памяти легла еще одна картина: ты за работой в кузнице, рядом с отцом.

Первое сентября всегда наступало как-то неожиданно, и было странно идти в школу с тетрадями и учебниками, когда вокруг самый разгар курортного сезона. Казалось, все отдыхают, купаются, загорают и только нам надо сидеть в классе, писать диктанты, контрольные работы...

Перед началом урока литераторша, наша классная руководктельшща, привела новенького и сказала, обияв рукой его плечи:

- Алеша жил с родителями в деревне на Орловщине. Потом в городе Карачеве, на Брянщнне. У Алеши очень больная мама. Врачи порекомендовали ей переехать на Южный берег Крыма, к морю. Теперь они будут жить в нашем городе. А Алеша будет учиться с вами. Прошу любить и жаловать.

Алеша? Тот самый юноша? А где же гордая посадка головы, свободно и красиво расправленные плечи? Нет, нет, я ошиблась: тот — другой. Он старше и выше... А может, это был отдыхающий? Нет, отдыхающие не ходят к дальним скалам, чтобы нырять с них...

Новичка посадили за мою парту. Я искоса наблюдала за ним. Поймала его неуверенный, робкий взгляд. И сидит ссутулившись... Нет-нет, тот — совсем не такой!

Наш двор разделен кладкой из желтого пористого ракушечника. Ваш двор слева. Вернувшись из школы, я беру в руки книгу, выхожу на открытую веранду, сажусь на барьер и делаю вид, будто читаю. А сама незаметно наблюдаю за всеми, кто входит в наш проходной двор. Вот пришел Алешка. Но остальные проходят мимо. Только когда уже начинает смеркаться, являетесь вы — ты и твой отец. Значит, ты — Алешкин брат?!

Теперь часто с книжкой в руках выхожу я на веранду или сажусь в тени гималайского кедра во дворе. Спокойная рабочая жизнь и какие-то по-особому добрые, уважительные отношения вашей семьи у меня как на ладони. Я знаю твоих родителей. Мама, Степанида Максимовна, кутается в пуховый платок. Отец, Корней Леонтьевич, невысокий, светловолосый, с густой сединой на висках, крепок и приятен, как ядреный белый гриб. Мне нравятся его голубые глаза, которые никогда не сердятся. А главное, они постоянно улыбаются, и мне порой кажется, что отец твой разговаривает не словами, а взглядом. Глаз такой пронзительной голубизны я еще не видела.

В свободное время Корней Леонтьевич мастерит тазы, умывальники, ведра, совки для углей и для мусора, самоварные и водосточные трубы, железные печки-"буржуйки". Заслышав частые удары молотка по жести, я тороплюсь домой, сажусь на кладку и, обхватив руками колени, смотрю, как дядя Корней работает. Иногда, улыбаясь, он взглядывает на меня, и у нас начинается молчаливый диалог. «Тебе не надоело мое звяканье?» — спрашивают его глаза. «Ой, что вы! Конечно же, нет! Мне даже нравится смотреть, как из жестяного листа получается печка или труба». Он улыбается недоверчиво: «Так уж и нравится?» — «Да, честное слово!» — горячо заверяют его мои широко раскрытые глаза. «Ну, тогда я могу продолжать»,— отвечает мне, чуть посмеиваясь, прозрачная голубизна его глаз. «Конечно!» — поспешно подтверждает моя широкая улыбка. А глаза просят: «Можно, я буду помогать вам?»

«Помогать? — Короткий взгляд: — Ну что же...»

— А вот сейчас мне, пожалуй, нужна твоя помощь, — говорит через минуту Корней Леонтьевич. Я молниеносно вскакиваю, беру край листа руками и держу так, чтобы его удобно было загибать.

— Мать, дай моей помощнице рукавицы! — кричит дядя Корней. Степаиида Максимовна выносит из дому старенькие брезентовые рукавицы. Удивляется:

— Глянь-ка, и вправду помощница! Алешка-то, поди-ка, так не умеет?

— Алешка у нас многого не умеет, — замечает дядя Корней. И хвалит меня за работу: — Молодец, спасибо!

— Хотите, я всегда буду работать с вами? Мне нравится.

Его глаза щурятся, собирая в уголках веер морщинок.

— Ладно. Поимею в виду.

Мы разговариваем и работаем до наступления темноты, и, когда, аккуратно сложив жесть под верстак, дядя Корней уходит, я еще долго сижу на кладке с роем радостных мыслей о том, что завтра снова будет встреча с вами — с тобой, с твоей худенькой мамой, с твоим удивительно голубоглазым отцом, у которого такое сильное, крепкое и прочное имя — дядя Корней.

А ты вдруг взял и уехал.

— Куда это подевался твой брат? — как бы между прочим справляюсь я у Алешки.

— Он у нас танковое училище заканчивает. Кубарь, а то, может, и два получит, — хвастает Алешка. Осведомляется: — Знаешь, что означает кубарь? Младший лейтенант. У него кубик в петлицах. А если два кубика, то лейтенант!

Алешка неумелый, боязливый. Я не терплю таких. Но он твой брат, и я великодушно позволяю ему ходить со мной.за хлебом, таскать мою сумку или портфель, ловить креветок и даже нырять за ракушками, хотя его стыдные, с моей точки зрения, признания в том, что он боится, будто не вынырнет, вызывают во мне чувство презрения: такой дылда, в седьмом классе учится, а нырять боится.

— Морская вода соленая, она сама тебя вытолкнет, — снисходительно успокаиваю я его.

Захлебываясь от восторга, Алешка рассказывает, кат; ты удирал в Испанию, как отлупцевал трех хулиганов, которые хотели снять с твоей руки часы: ремнями, снятыми с их же брюк, стянул им запястья и велел париям, всем троим, шагать в милицию.

— И пошагали? — недоверчиво спрашиваю я.

— И пошагали!

Алешка хвастает твоей силой («Папу перебарывает!»), умением плавать («Ныряет и плавает как дельфин!»), мастерить разные вещи («Табуретки, полочки, шкафчики, сундучки, которые мы привезли из Карачева, все он сделал!»), умением ходить на лыжах («Первый разряд имеет!»). Своими рассказами Алешка еще больше подогревает мой радостный интерес к тебе, к вашей семье, едва ли подозревая, что он единственный в ней, кто не доставляет мне этой радости, и что, приходя к нему и поддразиивая его — наивного, несмелого, я делаю это с хитростью: чтобы так же вот приходить в ваш дом, когда кончится учебный год и приедешь ты...

Очень старые люди, вероятно, чувствуют приближение смерти. В первый день летних каникул, когда, вымыв на общей шестиквартирной кухне пол и прибрав в комнате, я хотела уже умчаться к своей скале, тетушка задержала меня. Непривычно нарядная — в черном шерстяном платье с пожелтевшим от времени кружевным воротником и манжетами, без обычного платка на голове, с тщательно причесанными седыми волосами, уложенными на затылке в тощую шишку, пахнущую земляничным мылом и холодной водой, с румянцем на морщинистых щеках, — она медленно и как-то - торжественно обходила комнату, а руками, обтянутыми сухой, потрескавшейся, как измятый пергамент, кожей, держалась за стены, за стол, за спинки стульев, за головку кровати. Касаясь вещей, она будто прощалась со всем, что окружало ее здесь на протяжении жизни.

— Вы что, тетя? — спросила я недоуменно.

Вместо ответа она долго откалывала от своего воротника потускневшую серебряную брошь с голубым камнем и потом так же долго прикалывала ее к моей белой, зашнурованной на груди майке.

— Не надо, не люблю брошек, — запротестовала я и тут же прикусила губу: торжественность, с какой тетушка действовала, ее наряд, выражение ее лица, глаз встревожили меня.

— Ничего, полюбишь, — медленно и ласково проговорила тетушка. — Это будет память. Обо мне.

Взяв со стола, она сунула в мои руки что-то хрусткое, завернутое в цветную тряпицу. Вздохнув, объяснила:

— Тут всего пятьсот рублей. Только и удалось сколотить. Но я посчитала: сто двадцать на похороны хватит. Больше-то и не смей расходовать. Остальное тебе на жизнь. Береги их, смотри.

Таким же ровным, будничным голосом она сообщила, что уже искупалась и оделась, что мне останется лишь натянуть ей на ноги специально сшитые матерчатые тапочки да повязать голову платком, который она не надела потому, что не хочет мять. Еще она сказала, что гроб ею уже заказан, надо лишь заплатить за него. На тумбочке у кровати лежали сложенные стопкой простыни, небольшая подушечка, а на ней неуклюжие матерчатые тапочки. Тетушка назвала имена женщин, которые придут сварить и состряпать то, что необходимо для поминального обеда, имена тех, кого надо на него пригласить.

— Вот... — Раскрыв изъеденные жучком-точилыциком створки посудного шкафа, она с удовольствием перечислила все заранее заготовленное ею: бутылки с водкой и виноградным вином, кульки с рисом, сахаром, мукой-крупчаткой, грецкими орехами. — Купишь только хлеба пять килограммов да килограмма два мяса, — сказала она. — Остальное есть. Все, что надо, есть.

Попросила, подтягивая дрожащими руками гирю ходиков:

— Да не уходи уж сегодня никуда...

Потрясенная, я подошла к окну. «Сегодня, сегодня...»

Надо было о чем-то подумать, что-то спросить, сказать, но мысли ускользали, как упавший в ручей обмылок. Нет, все это понарошку, не взаправду. Разве можно угадать день, в который умрешь? Разве может человек, даже очень старый и немощный, так обдуманно спокойно готовиться к собственной смерти? Нет, нет! В полдень тетушка попросила:

— Сядь-ка рядышком.

Я пододвинула стул к кровати. Погладив меня по лицу, она обеими руками взяла мою голову, притянула к себе, поцеловала в глаза, в лоб. Сказала:

— Живи, дитя, честно, разумно. Школу не вздумай бросать. Я написала в Ленинград брату, чтобы он помогал тебе. Да сколько он сможет? Старый он. Старше меня. Ты очень-то на него не надейся. Летом иди работать в столовую. Говорила я там про тебя. Посудомойка им всегда надобна. И харчиться там сможешь. — Она еще раз поцеловала меня в одну щеку, в другую. Вздохнула облегченно: — Ну вот, теперь все. — И скончалась. Так же непостижимо спокойно, будто сделала в этом мире все, что должна была сделать, и теперь с легким сердцем отправлялась в иную жизнь.

В наступившей тишине отчаянно громко тикали ходики. Их тиканье разрасталось, и мне казалось, что маятник часов увеличивается, увеличивается, занимает уже всю комнату и сию секунду ударит меня в висок. Втянув голову в плечи, я встала, осторожно, на цыпочках подошла к столу и поднесла руку к маятнику. Часы остановились.

Потом, отдалившись от этого дня, я поняла, кем была для меня моя неразговорчивая, всегда ровная и спокойная тетушка. Мне только казалось, что я живу, предоставленная самой себе, а вернее — морю, солнцу, теплым гладким камням, шальным осенним ливням, тропкам, ведущим в горы и ущелья.

Я обманывалась, считая, что делаю все сама, без советов и подсказок. Теперь же, проснувшись, я ие знала твердо, с чего начинать день, что сделать сначала:: это или что-то другое. Оказалось, что даже спать по ночам трудно, не слыша тетушкиных вздохов или ровного, чуть свистящего дыхания и скрипа тетушкиной койки. А после школы совсем не хочется возвращаться домой, подыматься по ветхим деревянным ступеням высокой качающейся лестницы в свою комнату, ставшую вдруг темной, сырой и неуютной.

Внешне течение моей жизни почти не изменилось. Так же по утрам кипятила я чайник, варила на день картошку и рыбу. Так же ходила в школу и на рыбалку — ловила креветок, барабулю, бычков. Рыбалка, бывшая для меня развлечением, теперь стала необходимым для жизни подспорьем.

Осмысливая прожитое с тетушкой, я училась планировать завтрашний день, неделю, месяц. К оставленным деньгам прикоснуться боялась: казалось, возьми рубль, и они растают в мгновение ока. А надо окончить десятилетку. Потом, может быть, в Москву, в институт...

В столовой пахнет водкой, табачным дымом, расплесканным пивом. На столах валяются обсосанные хвосты и растерзанные головы вяленой рыбы, а в остатках соусов на тарелках торчат смятые окурки и обгорелые спички. Из этих стен жизнь кажется хмельной, грязной, скоротечной. И несерьезной. Другое дело — больница. Жаль только, что я не пришла сюда в начале каникул. А теперь уже скоро в школу.

В больнице нет харчей, зато чисто, спокойно, тихо. Людские болезни и страдания заставляют думать о жизни с уважением и трепетом. Здесь я чувствую себя взрослой и нужной. Тороплюсь сделать все, что входит в мои обязанности, чтобы кому-то почитать вслух книгу или стихи.

Последний день каникул — выходной. Алешка уже встал. Узнав накануне, что я отправляюсь ловить рачков, он ждет меня во дворе и, когда я выхожу, увязывается за мной.

— Ну ладно, пойдем, — уступаю я. Алешка радостно тянет из моих рук марлевый сачок и кастрюлю, к ручкам которой привязана веревочка. Я нарочно иду быстро, и он едва поспевает за мной.

— А вчера мой брат приехал, — сообщает он. — Лейтенант! Два кубаря в петлицах. Он в отпуск приехал. А потом отправится к месту службы.

Весть эта обжигает мое сознание.

— А где место его службы? — как можно равнодушнее осведомляюсь я.

— Не знаю. Он говорит: «Военная тайна». А мама сказала, что он получит направление только после отпуска.

С крыши дома, мимо которого мы идем, часто-часто трепеща крыльями, взмывают ввысь белые голуби. Покачиваются под ветром верхушки кипарисов. По морю, залитому солнцем, оставляя за собой белую дорожку, крохотные, как кузнечики, идут катера.

— Хорошо у нас в Крылу, правда? — спрашиваю я, подождав Алешку.

— Хорошо! — соглашается он, и мы сломя голову несемся вниз по булыжной мостовой горбатого извилистого переулка.

И вдруг за поворотом я вижу тебя. Я узнаю тебя еще издали и боюсь, что не смогу вовремя остановиться и пробегу мимо. Но ты стоишь посреди улочки, распахнув руки, и я успеваю лишь чуточку свернуть, чтобы не уткнуться в самую твою грудь и не попасть в твои объятия. Твоя рука удерживает меня, я чувствую ее упругую теплую силу, и мое лицо загорается.

— Ну, здравствуй, — говоришь ты.

— Здравствуйте, — отвечаю я почти шепотом и от этого смущаюсь еще больше.

— Знаешь, это довольно интересный город, — небрежно произносит Алешка, обращаясь к тебе. — Здесь бывали знаменитые писатели, художники, еще кто-то. — С моей гордостью, моими словами и даже с моими интонациями в голосе он пересказывает услышанное от меня. В другое время залепила бы я Алешке пощечину и никогда больше не взяла бы его ловить креветок. Но сейчас рядом — ты! Впервые рядом со мной, улыбаясь, стоишь ты, и надо просто не заметить Алешкпной наглости, и надо что-то сказать тебе.

— А хотите, я покажу вам весь Крым? — неожиданно -для себя выпаливаю я. — И легенды все про Крым расскажу! Хотите?

— Отличная идея. Может, сейчас и начнем? — Твои прищуренные глаза голубеют ярко и сочно, как каемочка на моих продырявленных, начищенных зубным порошком спортивных тапочках.

— Можно и сейчас, — скрывая радость, небрежно соглашаюсь я.

...Почему забывается важное, необходимое и застревают в памяти пустяки? Отчетливо, ясно, будто это было сегодня, помню, как, остановившись возле мороженщицы, гы бросил на тележку новенькую бумажную купюру.

— Три порции.

— Две! Пожалуйста, две! — торопливо возразила я и солгала: — Мне не хочется...

На самом же деле меня впервые угощали, и я просто не знала, нужно ли принимать угощение и должна ли я потом вернуть тебе за мороженое деньги? В том и другом случае возникала неловкость. И потому я решила: лучше отказаться. Наверное, ты понял все это, сказал нарочито серьезно н солидно:

— Вы дама, и я угощаю вас!

Слово «дама» мне не понравилось: какое-то буржуйское. А мороженщица тем временем положила на дно квадратной жестяной формочки вафлю, сверху лопаточкой набила желтое, как масло, мороженое, прикрыла его еще одной вафлей и выдвинула ножку формочки вверх.

— Бери, — сказал ты Алешке, указывая на мороженое. — И бегом — марш домой: отнеси сачок и кастрюлю. Мы будем ждать тебя на берегу.

«Мы...» Мы идем по парку, и я совсем не узнаю себя. Обычно языкатая, боевая, сейчас я вся скованна: не знаю, о чем говорить, вроде бы не так ступаю и не могу посмотреть в сторону: кажется, все-все встречные, совсем незнакомые люди и знакомые, смотрят на меня и видят, какая я неловкая, неуклюжая, словно придавленная невидимой тяжестью.

— Алеша нас не потеряет? — Собственная вежливость удивляет меня: я всегда звала твоего брата Алешкой.

У причала по обе стороны стоят белоснежные катера. В море, недалеко от берега, резвятся дельфины, мелькают их крутые блестяще-черные спины. Чайки, красивые простые тела которых в полете кажутся отлитыми из фарфора, садятся на воду, качаются на волнах. Вдали, па самом горизонте, плывет корабль.

— Хорошо. Правда? — спрашиваешь ты.

— Ага, — киваю я и чувствую себя так, как, наверное, чувствует себя со мной Алешка.

На причале рыбачат женщина и мальчонка лет десяти. Они вытягивают из воды и разбирают на досках причала сеть. В ней мелкая рыбешка, рыба-черт, несколько крабов. Вытащив широкую, плоскую, с белым, как у камбалы брюхом рыбу-черта, мальчонка изо всех сил ударяет ею о доски, наступает на ее голову.

— Что ты делаешь? Зачем? Изверг полосатый! — кричу я.

— Черта надо убивать, он вредный, — спокойно произносит женщина. Мальчонка ногой сбрасывает истерзанную рыбу в море и наблюдает, как, белея животом, идет она ко дну. Я чуть не плачу:

— Варвар, колода бесчувственная!

Женщина подзывает мальчонку. Вытащив из волос шпильку, кивает на краба:

— Держи.

Соединив оба конца шпильки, она сует их крабу в рот и, деловито поджав губы, долго и с удовольствием ковыряет у него внутри. Я понимаю, что это делается с расчетом на меня, хватаю тебя за руки и, убегая, тяну за собой. Ругаюсь:

— Не могут просто бросить в кипяток...

– А разница-то какая? — насмешливо говорит вслед мне женщина. — И так и этак сваришь да съешь.

—- Действительно, сваришь да съешь. Но зачем же так? — остановившись, спрашиваешь ты. Женщина не отвечает, а я вдруг начинаю рассказывать тебе о жестоких людях, которых я ненавижу. Я говорю, говорю без умолку и не замечаю, что лед уже сломан. Теперь я чувствую себя свободнее, раскованнее. Наверное, именно эта перемена в моем к тебе отношении и заставила меня запомнить тот день, причал, мелькающее в прозрачной голубой воде белое брюхо мертвой рыбы и краба, в последний раз дернувшего клешнями в руках у женщины и ее сына.

И показывала я тебе в тот день не самое достойное и памятное, а самое красивое. Хотелось стереть ощущение бессмысленной жестокости, увиденной на причале.

Короткими дворовыми переходами водила я тебя с одной улочки на другую, показывала беседки, дом с замысловатым флюгером на островерхой крыше, замок на горе, фонтаны, базар, наши южные деревья. А потом мы поднялись на вершину холма и с его высоты любовались морем с пятнами солнца на нем. Мне нравилось, что ты смотришь на все с молчаливым почтением, нравилось, что ты подхватываешь, когда я начинаю читать стихи, и дальше мы читаем вместе —в два голоса.

Мы бродили дотемна. Идти домой не хотелось. Ты завернул в беседку, сел на скамейку. Предложил:

— Давай с полчасика почитаем стихи! - И залюбовался ночным морем.

А я стояла, прислонившись к резному столбику у входа в беседку, желая подойти и сесть рядом с тобой и одновременно страшась этого.

За узкой жиденькой полоской городских огней темнели горы — тихие, сонные. На ум мне пришли стихи — единственные восемь строчек стихов, которые я знала на немецком языке, и я стала читать их, ожидая, что ты, конечно же, попросишь сделать перевод. Вот тут-то я тебя и удивлю: «Это же ваш любимый Лермонтов!..»

Но ты, прослушав несколько слов, сам начал задумчиво, грустно читать лермонтовский перевод стихов Гёте:

Горные вершины

Спят во тьме ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,

Не дрожат листы...

— Как вы узнали, что я читала именно это? — спросила я.

— Тоже учил немецкий. И поэзию тоже люблю, — ответил ты.

Из всей вашей семьи для меня теперь существовал один ты. Даже тогда, когда мы втроем — я, ты, Алешка — ходили по горам, ездили на пароходике в Алупну, Мисхор или Гурзуф, я видела и слышала только тебя. И сама говорила лишь для тебя. Мне хотелось кричать от удивления и восторга перед пышными шапками громадных итальянских сосен, перед облаком, зацепившимся за зубцы Ай-Петри, перед встающим из моря солнцем и перед самим морем, голубым и прозрачным — у берега и синим, затянутым белой дымкой — вдали, на горизонте. Теперь все — и пятнастые стволы вековых платанов, и нежный ажур тамарисков, и зубчатый веер пальм, и запыленные кипарисы вдоль дороги, и дома, и улицы, — все стало ново я чуточку незнакомо, будто я видела это во сие, а сейчас вот впервые увидела наяву. Но ведь это было всегда! А я не замечала, не удивлялась и не восторгалась. А теперь вот смотрю и поражаюсь: как это могла я не удивляться и не восторгаться?

Никита, Мисхор, Алупка, Гурзуф, водопад Учан-Су, ущелье Уч-Кош. Восход солнца на Ай-Петря. Спуск по чертовой лестнице, по которой со скалы Шишко, откуда море видно больше чем на 1000 километров, подымался, держась за хвост осла, Пушкин. И все это — с тобой! Я чувствую себя счастливой. Я слышу голоса и звуки сквозь мысли о тебе и окружающее вижу через твой стоящий перед моими глазами образ. Каждое утро с нетерпением и волнением жду я твоего вопроса:

— Ну, какое очередное путешествие и в какой век совершим сегодня?

Мои чувства к тебе, однако, не мешают мне до хрипоты спорить с тобой о Маяковском, азартно, горячо читать его стихи, которые ты читать не умеешь и потому считаешь, что не любишь их. Я выкладываю тебе все, что знаю о художниках и писателях, втайне надеясь, что про них-то ты едва ли знаешь. Но ты знаешь. И вместо того чтобы удивить тебя, я удивлялась сама: значит, ты читал книги, которые читала я? Ведь в школе-то всего этого не рассказывают...

Иногда ты расстилаешь холстину на широкой побеленной кладке в тени под гималайским кедром или под моей хурмой и читаешь — чаще всего томик стихов Лермонтова. Тогда я, тоже с книгой в руках, сажусь к окну — так, чтобы видеть тебя. Но скоро забываю про чтение и гадаю, какие именно стихи читаешь ты в эту минуту.

Пока ты был здесь, я копила твои взгляды, слова, жесты, поступки, а теперь перебираю все это в памяти и открываю в них новые оттенки, новый смысл. Алешка почему-то совсем перестал говорить о тебе. Я и не спрашиваю. Мне нравится иметь тайну, связанную с тобой.

Мои чувства к тебе распространяются и на твоих родителей. Приготовив с вечера леску, банку с червями, я поднимаюсь задолго до рассвета и отправляюсь к дальнему волнорезу па рыбалку. Когда дядя Корней выходит из дому на работу, я уже возвращаюсь со связкой рыбы в руке: судак, барабуля, окунь, две-три кефалины, несколько ставридок.

— Пожалуйста, это вам, — говорю я. Он щурит в улыбке свои пронзительные голубые глаза, расспрашивает названия рыб, любуется расцветкой.

— Ну что не, неси Максимовне. — И сам кричит: — Максимовна, прими-ка рыбу да сваргань нам ушицу к обеду!

А мне наказывает:

— После уроков сразу к нам. На уху...