Великолепное повествование писателя В. И. Порудоминского о Великих, которое можно условно разбить на темы:

I. Рождение Третьяковской галереи. История создания портрета Ф. М. Достоевского по заказу основателя этого музея русской живописи П. М. Третьякова.

II. Размышления о личности Ф. М. Достоевского. Воспоминания, факты из жизни писателя.

Источник: детский журнал "Пионер" ("Костер"?)

окончание

Цельность противоречий

Люди, одаренные зорким взглядом, непременно отмечают противоречивость, неожиданность, двойственность лица Достоевского. Высочайшая одухотворенность мыслителя, изможденно чуткий лик пророка - и черты совсем неказистые, даже больше, чем обыденная простота черт, какая-то уже, по понятиям того времени, и "низменность" их. "это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни". Но: "Несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица". Еще свидетельство: "Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью... А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат - из "разжалованных"... вообще напомнило тюрьму и больницу..."

Противоположности, крайности внешнего облика Достоевского сходятся, сливаются, объединяются в целое, если взглянуть на них не со стороны, а именно "извнутри", вывести их из личности писателя в ее развитии и развитием его личности объяснить.

Офицерское училище, изнурительная шагистика парадов и смотров - и рано пробудившееся ощущение, уверенность, что одна литература - жизнь его. Первая повесть и неслыханная первая слава, один лишь первый шаг, но шаг семимильный, шагнул - и тотчас в ряду наилучших литераторов отечественных. И - рассказывает Достоевский: "Помню, как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже надели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым в третьем ряду. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго... Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел..." А после - каторга, солдатчина. Вспоминают те, кому довелось видеть писателя в "Мертвом доме" и дальнем гарнизоне: "Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной... Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю". И еще: "Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом..." И - новый (в истории другой такой, кажется, незнаем) шаг в литературу, из унижения, из забвения, в которое был он погружен, опять сразу к вершинам, да к таким, что и немыслимо было предположить.

Наверно, и при спокойной, катящейся жизни Достоевский, автор "Бедных людей", достиг бы литературных высот, и немалых, но никогда не стал бы тем Достоевским, которым стал.

Нужны были прикосновения к смерти, жизнь среди людей, униженных и оскорбленных до такой степени, что даже самый жестокий и изощренный ум не мог бы придумать для них большего унижения и оскорбления, нужно было, как сказал один из друзей писателя, "на своей шкуре перенести все беды России", чтобы сделаться таким Достоевским. Чтобы почувствовать право искать для людей единственно правильный путь. Не терять убежденности, что в "непроходимой наносной грязи, в которую погружен народ наш", можно и должно отыскивать бриллианты. Чтобы поверить, "что наши все девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы" - а без этой веры "я не хочу мыслить и жить". Чтобы знать, наконец, что призван "глаголом жечь сердца людей", - те, кто хоть однажды слышал, как читал Достоевский пушкинского "Пророка", до конца дней своих не могли этого забыть, не могли забыть острой, пронзительной ноты, на которой взлетало это "жги!"

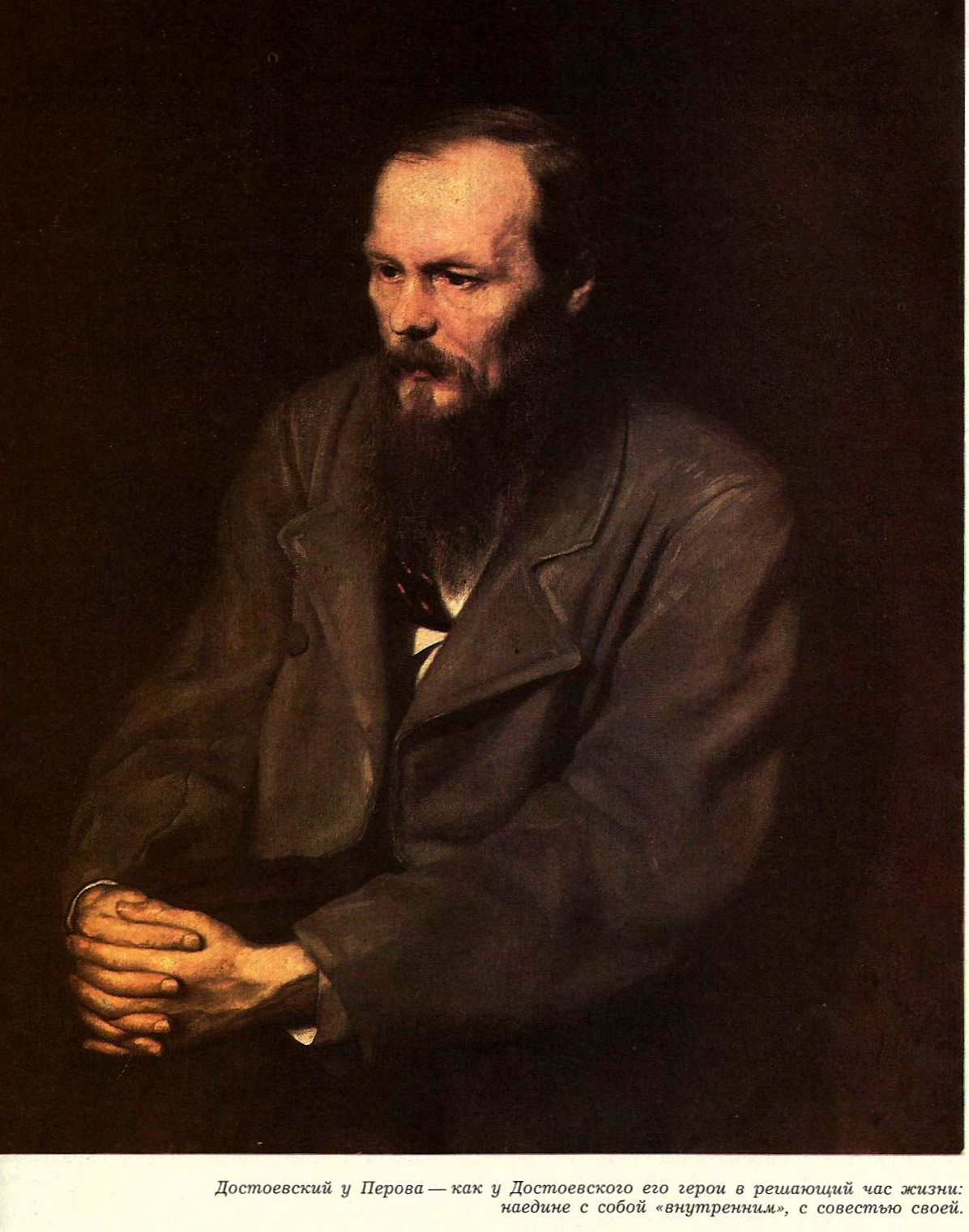

Василий Григорьевич Перов сумел удивительно почувствовать, понять и сопрячь во внешности Достоевского, им запечатленной, это "высокое" и "низкое", "телесное" и "духовное", простоту и непостижимость.

Черты лица и в самом деле непритязательно просты - отчего бы впрямь не солдат, не бродяга, не каторжник, и серый мешковатый пиджак из тяжелой материи отдает и арестантским халатом, и солдатской шинелью. Но как выразителен этот высокий, занимающий половину лица, бледный лоб, мощно, скульптурно выступающий из темноты фона, лоб мудреца - не успокоенного в мудрости своей, а с бесконечным, мучительным, до боли, упорством ищущего ответ на "проклятые", "вечные" вопросы, которыми живет и страдает человек. Как выразителен напряженный взгляд - о нем не скажешь привычное, что устремлен на нас и вместе в себя: только в себя - и в какие глубины! И землистая бледность обтянутого кожей лица: едва не все, кто пишет о Достоевском, вспоминают его болезненную бледность. Но под кистью Перова эта бледность не только от болезненности и даже не столько от нее, сколько от напряженности мысли, - Достоевский не просто бледен, но словно побледнел, всмотревшись в одному ему открытые глубины его дум. Достоевский у Перова - как у Достоевского его герои в решающий час жизни: наедине с собой "внутренним", с совестью своей.

И наконец, удивительно написанные руки, крепко сцепленные, как бы замыкающие, замком запирающие весь громадный внутренний мир, сосредоточенный в этой сидящей перед нами фигуре.

Перов вообще хорошо писал руки, некоторые исследователи русской живописи утверждают, что в прошлом веке лишь Брюллов мог соперничать с ним в решении этой труднейшей задачи, - в портрете Достоевского Перов сам себя превзошел!

Живая подробность: при взгляде на Достоевского рукава его одежды казались несколько коротки; это не от недочета в покрое, а от особенной манеры носить пиджак. Перов подробность приметил и, сохранив как достоверную подробность, обернул ее при том сильным выразительным средством: руки - они для Перова очень важны - предельно открыты.

Еще живая подробность: руки у Достоевского были, по воспоминаниям, маленькие, чистые и мягкие, лишь на некоторых пальцах ногти остались изуродованы каторжным - на каторге! - трудом. На холсте руки, сцепленные на колене, выдвинуты вперед. Перов, пользуясь этим, пишет их крупно, это по замыслу портрета необходимо: именно голова и руки останавливают сразу взгляд зрителя и уже не отпускают. Очень крепко, почти судорожно, сцепленные пальцы скрадывают мягкость рук, позволяют показать напряженность мышц, выступившие сосуды. Перов пишет руки труженика, и дело не в том, что с пером в руках Достоевский трудился тоже, хоть и вдохновенно, но каторжно. Перову необходимо, чтобы руки и внешне, обликом, образом своим передавали, что труд огромен.

Замкнутость Достоевского, запечатленная на перовском портрете, этот взгляд в себя, эти руки, прочно замыкающие снаружи все то, что "извнутри", эта "замкнутая в себе" фигура, когда ничто, ни взгляд, ни жест, ни единое движение мускула, никакая малая подробность не вырывается наружу, не нарушает внутренней собранности, - такая замкнутость, углубленность во "внутреннее", в вечную тайну, которую необходимо разгадать, и передает схваченную портретистом "главную мысль лица" - личности Достоевского, "мысль целой жизни" его.

Слово золотое

Одно из пронзительнейших признаний Достоевского: "Я - дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных".

Достоевский не в других только - в самом себе прежде всего находил, угадывал эти возможные "вдруг" и нескончаемые "что-то". Он не "со стороны", не для других ищет, не другим указывает путь, прежде всего для себя, себе. Он для себя такая же тайна, как люди вокруг, которых он как величайшую тайну разгадывает, заведомо зная, что никогда не разгадает до конца. Но перестать разгадывать - вспомним полностью слова его ("я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком") - значит перестать человеком быть! Не "учитель жизни", не "высший судия", - на своей шкуре вынес все беды России, но никогда никому не жаловался, что пострадал, никогда не считал, что перенесенные страдания дают ему право судить других, наоборот, благодаря им почувствовал себя в главном, в человеческом, таким же, как другие, как все, а потому в поисках пути оком духовным беспощадно всматривался в собственные пороки и вины, честно нес их тяжкий груз, неутомимо размышлял о чистоте и радости жизни. "Самоказнь" - есть у Достоевского такое слово.

Разговор с Достоевским, если он расположен был к разговору, - а с Перовым они разговаривали и расположение к разговору было! - становился, по свидетельству близких писателю людей, одним из лучших, радостнейших событий в жизни. "Он говорил тем простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров", - вспоминает один из собеседников писателя. И дальше: "Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей". Собеседники вспоминают интерес Достоевского к самым коренным жизненным вопросам, "о сущности вещей", вспоминают неистощимую подвижность его ума, неиссякающую плодовитость души: "В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться". Надо полагать, и Перов испытал всю привлекательность бесед с Достоевским.

Но понял при этом, что Достоевский "наиболее на себя похож", не в минуты стремительного, подчас сразу необъяснимого движения его мыслей и чувств, а как раз в минуты сосредоточенных раздумий, когда подвижные мысли и чувства, тут и там таящие нежданные "вдруг" и "что-то", открываются перед духовным оком писателя во всей глубине, связываются в целое, получают толк и значение. Когда все, что писатель разгадывал в людях, он вбирает в себя, на себе проверяет, в себе укладывает, чтобы спустя время снова возвратить людям, стараясь по мере сил своих и своего разумения помочь им постигнуть мир, в котором живут, самих себя, свои желания и надежды.

Перов мог, наверно, изобразить Достоевского говорящего, Достоевского слушающего, тем более Достоевского пишущего. Он написал Достоевского думающего. Анна Григорьевна, жена писателя, объясняет, что Перов уловил на портрете "минуту творчества" Достоевского. И расшифровывает: "Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы "в себя смотрит", и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода, и не верит, что я к нему заходила". "Минута творчества" у Достоевского не когда стремительно пишет, торопясь к концу месяца послать в редакцию сотню-другую задолженных страниц текста, "минута творчества" - когда он "в себя смотрит". "Духовный труженик" - есть у Пушкина, горячо Достоевским любимого, какие прекрасные слова. И другие - не одна Анна Григорьевна - невольные свидетели творческих его минут помнят не скорое движение пера, а как раз неподвижность лица, рук, взгляда: кажется, чувства и мысли неудержимо просятся наружу, но он "весь точно замкнут на ключ - никаких движений, ни одного жеста".

Достоевский на портрете Перова - Это Достоевский, которого знали читатели, сосредоточенно, мучительно ищущий разгадку тайны каждого человека и "вечных вопросов" человеческого общения, и вместе - Достоевский, схожий со своими героями, неразгаданный, таящий открытия.

Размышляя о чувстве меры, столь обязательном в подлинных созданиях искусства, Достоевский замечает: "Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное - золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников".

Портрет Достоевского, написанный Перовым, - слово золотое.

Это - Достоевский.

_______________