Девочка по имени Лотос

Девочка по имени Лотос

Александр Овчаренко

Рисунки А. Мелик-Саркисяна

- Привет! - хриплым картавым голосом произнес Лап.

- Угу, - буркнул Сережа, с усилием разлепляя веки.

Деревянные, в виде домика с островерхой крышей ходики на стене показывали начало шестого.

- Привет! - повторил Лап уже рассерженно.

Клетка с попугаем стояла в изголовье Сережиной кровати на широком подоконнике. Ночью похолодало, стекла покрылись толстым слоем изморози. Лап сидел взъерошенный, нахохленный; его уныло опущенный клюв еще больше стал похож на стручок красного перца. Нашупав ногами расхлябанные, стоптанные в задниках кроссовки, Сережа встал и отнес клетку в противоположный угол комнаты: там попугаю будет теплее.

- Пока, - примирительно, будто извиняясь за свою грубость, сказал Лап. Услышав же новое равнодушное Сережино "угу", попугай захлопал крыльями и зло прокричал: - Кр-р-расота!

Чтобы научить Лапа разговаривать, Сережа, проснувшись, внятно произносил "привет", уходя из комнаты - "пока". Попугай настолько привык к этому, что уже не терпел отступлений от заведенного порядка, и, если Сережа нарушал его, начинал злиться и скандалить. Самым ругательным словом у Лапа было - "кр-р-расота".

Боясь разбудить мать и бабушку, Сережа на цыпочках прошел в ванную, вычистил зубы, умылся. Потом, также на цыпочках, прошмыгнул в кухню.

- Машка дура! - встретила его там восторженным голосом Машка. Попугаиха всем объявляла, что она дура, и почему-то очень радовалась этому.

Обычно Машка жила в комнате бабушки, но перед сном ее выставляли на кухню: попугаиха имела привычку шипеть по-змеиному, щелкать клювом и трещать крыльями... И вообще Машка была полной противоположностью красивому, сановитому и флегматичному чистюле Лапу.Она отличалась бестолковой суетливостью и неряшливостью. В довершение ко всему попугаиха оказалась куда глупее Лапа, усвоила лишь "Машка дура!", в шутку произносимое Сережей потихоньку от бабушки, и на том закончила свое образование. А вот Лап знал целых семь слов, что было совсем неплохо для попугая его породы - кольчатого розовогрудого.

Морозные узоры на кухонном окне были раззолочены светом уличного фонаря. Машка разглядывала их с заметным интересом. Наверное, она видела на стекле метелки кокосовых пальм, суставчатые стебли бамбука, тяжелые аппетитные связки банановых плодов и представляла себя в родных вьетнамских джунглях, среди пестрого горластого племени своих собратьев.

Сережа согрел чай, достал из настенного шкафчика овсяное печенье в соломенной корзиночке. Это делалось им почти машинально, мысли его были сосредоточены на одном: как быть? Сказать матери, что он намерен отправиться в Москву, пропустив сегодня занятия в школе, или уехать так? И то, и другое обещало неприятности, и он никак не мог выбрать меньшее из двух зол.

В конце концов Сережа решил, что оставит матери записку, в которой все объяснит, и она хоть будет знать, где он. Конечно, она запаникует: как же так, пропустить уроки, уехать одному в Москву...

Кусочком пластилина Сережа прикрепил записку к кафельной плитке над мойкой, затем осторожно оделся и с учащенно колотящимся сердцем выскользнул на лестничную площадку. Ему определенно везло сегодня: дверь не скрипнула, замок не щелкнул... Прежде чем покинуть подъезд, он достал из бокового кармана куртки деньги и пересчитал их. У него было пять рублей с мелочью - для поездки в Москву не много, но на дорогу хватит, даже на пончики останется, как-нибудь выкрутится.

На вокзал можно было ехать и трамваем, и троллейбусом, но Сережа предпочел добираться пешком. Так надежнее, через пятнадцать минут наверняка будешь у электрички. Чтобы сократить путь, он пошел краем парка. Медленно падал крупный снег, лицо и уши легонько пощипывал морозец. Тускло освещенный редкими фонарями, парк напоминал старинный китайский рисунок, сделанный черной тушью на желтоватой рисовой бумаге, - такие Сережа видел год назад в Хошимине.

Электричка стояла у перрона. В вагоне было холодно, сумеречно - лампы освещения горели вполнакала. Без конца скрежетали двери, взад-вперед сновали люди. Из тамбура тянуло студеным, густо продымленным воздухом. Наконец, как бы со вздохом облегчения, захлопнулись автоматические двери, и электричка тронулась. Все, шесть часов! Мать встала, пошла в ванную. Там она пробудет минут десять, затем пойдет на кухню и увидит записку...

На улице постепенно светлело, замороженные окна электрички наливались синевой. Сережа вытащил из кармана письмо Лиен и стал перечитывать его...

***

После завтрака мать уехала по своим делам, как водится, озадачив Сережу целым ворохом наставлений. Он должен был принять душ, позаниматься французским, пообедать в ресторане (ужинать они будут уже вместе). Запрещалось пить сырую воду из крана, уходить далеко от гостиницы, покупать "всякие сомнительные сладости" у торговцев на улице и кататься на велорикшах. За послушание ему были обещаны попугаи, которых он видел вчера на птичьем рынке.

- А дышать-то мне можно? - заметил Сережа с невинным видом.

- Сереженька, помни: мы не дома! - взмолилась мать, на ходу подкрашивая губы.

Еще бы не помнить это! Все четыре дня, прожитых в Хошимине, его не покидало чувство радостного удивления и какого-то тихого восторга. Ему казалось, будто он попал в сказку или видит сон наяву, один из тех, что раньше снились ему под утро: цветных, полных самых невероятных приключений.

И вообще было чудом то, что он оказался здесь, на другой стороне земного шара, в тропиках. Год назад мать поехала во Вьетнам работать. Всю зиму и весну перед этим она до головных болей зубрила иностранные языки, нередко паникуя. Вот-де в институте и аспирантуре языками всерьез не занималась, а теперь расплачивается, так что он, Сережа, должен извлечь урок из ее печального опыта. Для практики она разговаривала с Сережей на французском. Бабушка помогала ей одолевать азы вьетнамского - во время занятий матери бабушка невольно выучила несколько слов и фраз. Язык этот оказался очень трудным: в нем шесть тональностей - одно и то же слово, произносимое в разных тональностях, принимает различные значения.

Уезжала мать в большой тревоге. Несмотря на то, что она оставляла Сережу на попечение своей сослуживицы Дины Константиновны и бабушки Лизы, мать боялась: вдруг он подожжет квартиру, попадет под машину или свяжется с дурной компанией?..

Каждое воскресенье они писали матери письма с подробными отчетами о своей жизни. Бабушка Лиза непременно вставляла пару фраз про погоду и передавала приветы от знакомых, требуя перечислить всех поименно. Дина Константиновна добавляла ужасным почерком, каким обычно выписываются медицинские рецепты: "Наш вундеркиндер ведет себя в пределах допустимого..." При этом она смотрела на Сережу так, словно он только и мечтал "поджечь", "попасть" и "связаться".

И все-таки у Дины Константиновны при внешней ее грубоватости было доброе сердце. В этом Сережа убедился, когда принес дневник с оценками за полугодие и показал его ДК. Окинув взглядом столбик из аккуратных пятерок, она сказала:

- А ты и правда уже почти взрослый, Сережа Новиков... Хочешь навестить маму?

Он не поверил услышанному:

- А разве можно?

- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, - бодро сказала она, став прежней ДК - самоуверенной и решительной. - Твоя мама пишет, что в конце января на две недели приезжает из провинции в Хошимин. Вот мы и подгадаем. Со школой я договорюсь, чтоб отпустили. Разумеется, потом ты должен будешь наверстать упущенное.

Через месяц после этого разговора Сережа выходил из самолета в хошиминском аэропорту Таншоннят. Он ослеп от непривычно яркого солнца и спускался по трапу почти на ощупь, с ощущением, будто погружается в горячую воду. Шагнув на раскаленный бетон, Сережа попал в объятия загорелой женщины, одетой во все снежно-белое.

- Сереженька, неужели это ты?.. Вырос-то как! И похудел!

Он растерянно улыбался, постепенно обретал остроту зрения.

- Тюльпаны, наши, родные! - воскликнула мать, окуная лицо в букет, которым Дина Константиновна снабдила Сережу в Москве на аэровокзале. - Милые вы мои солнышки! - Ее щеки и кончик носа были припудрены цветочной пыльцой...

Он включил укрепленный под высоким лепным потолком вентилятор с тремя длинными лопастями. Эта "вертушка", целыми сутками монотонно гудевший кондиционер, тяжелые металлические жалюзи на окнах помогали переносить влажную тропическую духоту.

Номер Новиковых был просторный, с душем. Здесь стояли две широкие деревянные кровати с тумбочками в изголовьях, фанерный желто-коричневой расцветки трехстворчатый платяной шкаф, источенный древесным червем, и той же желто-коричневой масти комод, так изумивший Сережу: "Надо ж, как когда-то у бабушки!.." Низкий столик окружали плетеные раковинообразные кресла. Яркие абажуры на лампах, розовые гвоздики в вазе создавали почти домашний уют.

Сережа, довольный одиночеством и свободой, очень редким для него состоянием, разгуливал по номеру в плавках. Мельком заглянув в зеркало на стене, он с удовольствием отметил, что, кажется, похудел - вот даже ребра проступили - и уже вполне нормально загорел. Тропический загар был иной, нежели российский, мягче, с какой-то лимонной желтизной. Видели б его сейчас одноклассники или ребята из двора - рты разинули б: среди зимы такой загар!..

Сережа вытащил одно из плетеных кресел на балкон и устроился загорать как раз напротив солнца. Окно их номера выходило во внутренний двор отеля, отсюда, с высоты четвертого этажа, похожий на глубокий колодец, из которого вычерпали всю воду. Внизу, на дне колодца, заваленного грудами пустых ящиков и штабелями бутылок из-под питьевой воды, работали служащие отеля. Один колол топориком куски льда, рассыпая жемчужные искры, другой поливал из шланга потрескавшийся асфальт, третий катил тележку с громыхающими жестяными баками... Многие из них приезжали на работу на велосипедах. Сейчас эти велосипеды ровными рядами стояли во дворе. Вдоль этажей по периметру здания шли сплошные, сообщающиеся между собой балконы, по которым ходили горничные в синей униформе - носили кипы белья, бутылки с водой, фрукты...

По утверждению врача из Москвы Веры Борисовны Лазаревой, что жила в номере напротив, среди обслуживающего персонала в отелях было немало этнических, то есть родившихся и выросших во Вьетнаме, китайцев. Это были молчаливые, подчеркнуто сдержанные люди. Некоторое исключение составляла Ли, приходившая убирать номер Новиковых. В присутствии напарницы, пожилой женщины, она работала не поднимая головы, но как только оказывалась с Сережей наедине, начинала украдкой разглядывать его, загадочно улыбаться.

Сережа всякий раз норовил вручить Ли что-нибудь из привезенных с собой сувениров: то деревянную ложку, то значок... Девушка вежливо, но решительно отказывалась. И лишь вчера взяла маленькую матрешку. В коридоре она с детским любопытством долго рассматривала подарок и, похоже, разговаривала с матрешкой шепотом. Заметив, что Сережа наблюдает за нею, девушка покраснела, едва уловимым движением сунула игрушку в косой карман халатика...

Сегодня Ли приветливо улыбнулась ему прямо с порога. Сережа полез в чемодан за новым сувениром. Под руку ему попалась деревянная расписная ложка. Он протянул ее девушке. Ли отрицательно покачала головой, показала темными блестящими глазами на свою напарницу. Та молча взяла ложку, поднесла к губам, почмокала ими и вдруг рассмеялась. "Ну да, они же пользуются палочками", - сообразил Сережа.

После ухода горничных Сережа взял с подноса плод, название которого Вера Борисовна переводила как "материнское молоко". Формой и цветом он напоминал большой недозрелый апельсин, а внутри была сладковатая, вяжущая рот кашица. Его надо было разрезать пополам и выковыривать нежно-молочную мякоть ложкой. Но Сережа нашел другой, более быстрый и удобный способ: проделывал ножом дырку в кожуре и со свистом высасывал содержимое...

Освежившись в ванной чуть теплым душем, Сережа надел приготовленное матерью белье - его здесь приходилось менять каждый день.

В поисках носового платка он перерыл все ящики комода. Стал задвигать нижний - тщетно: что-то мешало внутри. Сережа опустился на корточки, осмотрел пыльную нишу и увидел приставший к боковой ее стенке квадратик картона. С трудом дотянувшись до квадратика - выдвигать верхний ящик было неохота, - Сережа достал его. Он оказался старой, измятой фотографией. На ней - человек в военной форме, скорее всего летчик или моряк.

***

Солнце поднялось над крышей отеля и прямой наводкой било в открытую дверь балкона. "Вертушка" и кондиционер, включенные на полную мощность, уже не справлялись с духотой в номере. Сереже пришлось закрыть жалюзи. До обеда он немного позанимался языком, слушал магнитофон через наушники, читал прихваченный из дома томик Грина. Ровно в тринадцать - специально следил за часами - Сережа отправился на верхний этаж отеля в ресторан. Точность, с которой он являлся на обеды, нравилась официанту, обслуживавшему столики у окна. Это был пожилой человек с неестественно прямой сухопарой фигурой, внимательными, цепкими глазами под дряблыми черепашьими веками. Звали его Ваном.

Еще издали раскланявшись с официантом, Сережа прошел к столику. Ван принес ему сок в высоком стакане.

За соседним столиком сидели двое вьетнамцев, отец и сын. Отец ловко орудовал палочками для еды. Сын держал огромный ломоть арбуза. Заметив Сережу, мальчик показал на него пальцем и громко произнес: "Ленсо!" - что означало "советский". Сережа подмигнул ему. Мальчик надул свои крепкие влажные щеки, но они тут же разъехались в широкой улыбке.

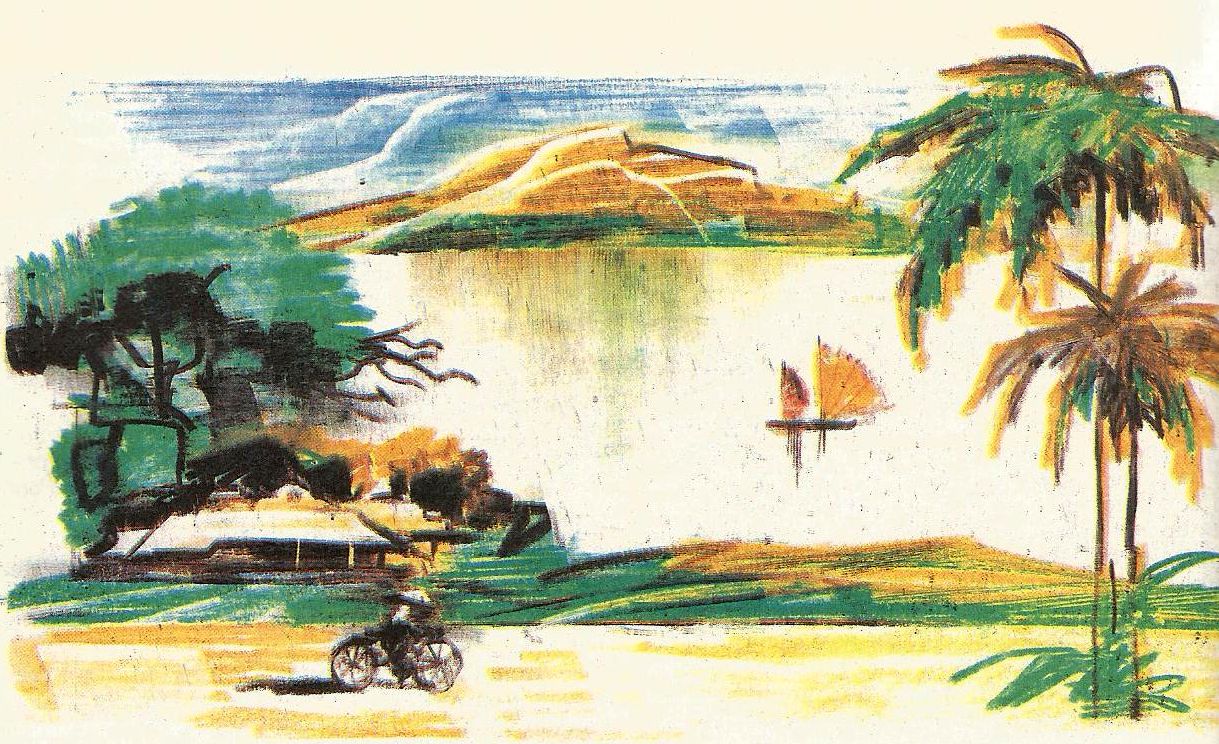

Потягивая вкусный ледяной сок через соломинку, Сережа смотрел в окно, из которого открывался вид на город и набережную реки Сайгон. Тесно лепились друг к дружке дома с уступчатыми черепичными крышами. Мостовую запрудил поток велосипедистов. Вдоль набережной стояли пальмы, их кроны напоминали веером распущенные павлиные хвосты.

По реке шли баржи, паучками-водомерами мчались моторки, волоча углом расходящиеся усики следов, медленно плыли лодки под коричневыми парусами. Напротив отеля стоял закопченный катерок, приспособленный кем-то под жилище: на его палубе сушили белье и варили еду на железной печке с кривой трубой. Чуть поодаль находилась пристань, куда только что причалил белый пароходик. По другую сторону широкой реки, насколько хватало взгляда, шли джунгли...

По реке шли баржи, паучками-водомерами мчались моторки, волоча углом расходящиеся усики следов, медленно плыли лодки под коричневыми парусами. Напротив отеля стоял закопченный катерок, приспособленный кем-то под жилище: на его палубе сушили белье и варили еду на железной печке с кривой трубой. Чуть поодаль находилась пристань, куда только что причалил белый пароходик. По другую сторону широкой реки, насколько хватало взгляда, шли джунгли...

Вдруг за спиной грохнуло. Сережа вздрогнул и обернулся.

Старый официант Ван выронил тяжелый поднос с посудой и теперь, испуганно озираясь, опускался на корточки и трясущимися морщинистыми руками тянулся к осколкам. Сережа бросился помогать Вану.

Тут же прибежал старший официант, полный человек, с круглой головой и прилизанными редкими волосами.

Он был виртуозом в своем деле. В часы пик, когда ресторан заполнялся до отказа, он напоминал дирижера или полководца. Важный, строгий, стоя в центре зала, он отдавал негромкие отрывистые команды, следуя которым официанты бесшумно сновали между столиками. "Вот это школа!" - восхищалась Вера Борисовна...

Склонившись над Ваном, старший официант тихо сказал ему что-то, по-видимому, злое и обидное; Ван с трудом поднялся и пошел прочь, прижав к себе осколки разбитых грязных тарелок и не замечая, что они пачкают светлый форменный пиджак.

В свой номер Сережа вернулся расстроенный: как был в джинсах и кроссовках, так и бухнулся на кровать и вскоре уснул под ровный, убаюкивающий шум кондиционера.

***

- Бедный мой отшельник. - Мать разговаривала с ним, как с маленьким. - Приехал к матери за тыщи верст и все один да один. Обещаю тебе: весь вечер будем вместе. Только вдвоем. Никаких визитов, никаких гостей!

- А попугаи?

- Сейчас же идем... Я пригласила Веру Борисовну, она будет переводчиком. Пусть?

- Пусть? - кивнул Сережа.

- Вот и славно.

- Как ты думаешь, его уволят? - спросил Сережа. - Этого старика...

- Какой старик? Кого уволят?

Он рассказал о происшествии во время обеда.

- С чего ты взял, что Вана непременно уволят? У них же есть профсоюз, - сказала мать. - Ну, конечно, не уволят.

- Но почему он так испугался? - все не успокаивался Сережа.

- Старая школа, как любит говорить Вера Борисовна... Ты же сам видишь, сколько еще трудностей у них.

Пока мать принимала душ, Сережа приготовил напиток: налил в стеклянный кувшин сока манго, разбавил его водой, положил несколько кусочков льда. Тянуть через соломинку не стал - долго, залпом выпил один стакан, второй. Он понимал, что так можно и заболеть, но ничего не мог с собой поделать: мучила жажда.

Вскоре постучалась Вера Борисовна.

- Ну вы даете! Так мы и к ужину не поспеем.

- Этот ужин отдадим врагу, - весело сказала ей мать, подсушивая волосы феном. - Кстати, тебе полезно.

- Попрошу без намеков! Я и так лишилась самых драгоценных килограммов. Приеду домой - стыдно будет показаться людям, - засмеялась в ответ Вера Борисовна...

Они спустились по лестнице, отдали портье ключи и, выйдя из отеля, двинулись к бульвару Лелой.

Они шли по улице Восстания, бывшей Катина, где первые этажи домов занимали яркие магазины. Здесь продавали украшения из серебра и жемчуга, деревянные лаковые панно, керамические вазы, ткани с национальной вышивкой. Торговцы, приветливо улыбаясь, зазывали посмотреть товар.

Мать дала Сереже целую кипу вьетнамских купюр - сто пятьдесят донгов и три американских доллара, разрешив тратить их по своему усмотрению. Но он редко покупал что-либо, ему больше нравилось разглядывать товары. Торговцы не сердились на него за это, напротив, старались показать все самое лучшее.

Желтое, как лимон, солнце укатилось за крыши домов. Под шинами велосипедов шипел размякший асфальт. Казалось, ездили здесь без всяких правил, но странным образом не сталкивались, не сбивали друг друга. Треща моторами, проносились грузовые мотороллеры. Протарахтел двухэтажный, набитый до отказа автобус, украшенный облезлой, вероятно, старых еще времен, рекламой. Устало накручивали педали велорикши. Иногда они подъезжали к бровке тротуара и, постукивая ладонями по сиденьям из потрескавшегося дерматина, предлагали подвезти.

Дети, что попадались по дороге, нередко кричали им: "Ленсо!" Сереже это слово казалось составленным из первых слогов слов "Ленин" и "советский". Порой Сережа ощущал робкие мимолетные прикосновения чужих рук и уже не удивлялся этому. Мать объяснила ему, что здесь существует поверье: если коснешься тела европейца, то тебе повезет в жизни - исполнится твоя мечта... Желательно, чтобы европеец был полный. Поэтому Веры Борисовны касались особенно часто, и она, видимо, была очень довольна, что может подать кому-то надежду на счастье.

У птичьего рынка Сережа встретил своего знакомого - босоногого, в замурзанных трусиках и футболке мальчика восьми-девяти лет. Он держал плетенную из соломки тарелку с пакетиками леденцов, которыми торговал.

- Здравствуй, меня зовут Лап! - бойко протараторил мальчик заученную русскую фразу. Сережа пожал липкую от леденцов ладошку сияющего, точно новый донг, Лапа, нащупал было в кармане монету, чтобы дать ее мальчику, но, покосившись на мать, передумал. Она наверняка станет распространяться об унижении человеческого достоинства, хотя Лап нисколько не обиделся бы.

На рынке клетки были битком набиты зелеными попугаями с красными клювами.

Сережа попросил себе самца и самку. Вера Борисовна, хорошо говорившая по-вьетнамски, перевела. Продавщица ловко подцепила за крылья пронзительно орущих, пытающихся кусаться птиц и запихнула их в отдельные небольшие клетки из тонких прутьев. Тут же были куплены стеклянные, похожие на медицинские, банки с грязноватым овсом.

По дороге Сережа внимательно разглядывал попугаев. Самец был с розовой грудью, дымчато-сизой головой, цвет его спины и крыльев имел не меньше пяти оттенков зеленого. Тощая самка, очевидно, была совсем молодой, поэтому не такой эффектной окраски.

- Теперь на очереди у нас слон? - задорно подмигнула Сереже мать.

- А ты знаешь, мон шер ами [мой дорогой друг (фр.)], чем надо подкармливать этих троглодитов, чтобы они быстрее научились разговаривать? - спросила Вера Борисовна, гордо вышагивая с клеткой, в которой сидела перепуганная самка.

Сережа пожал плечами: откуда ж ему знать?

- По-моему, продавщица что-то говорила насчет перца, - вспомнила мать.

- Вот именно, нужен красный перец.

- Так он же горький! - воскликнул Сережа.

- На сладкую жизнь этим троглодитам теперь рассчитывать не приходится, - хмыкнула Вера Борисовна. - А вот мои друзья Нгуены... Между прочим, Нгуен здесь практически каждый третий...

Навстречу им шли две вьетнамки в аозаях - коротких, с разрезами на боках легких платьях вишневого цвета - и широких брюках из белой ткани. Они были одинакового роста, тонкие, с круглыми смуглыми лицами, и Сережа принял их за сестер, но Лазарева сказала, что это мать и дочь.

Расцеловав Нгуенов, Вера Борисовна стала на русском языке расспрашивать девочку о том, как она себя чувствует после больницы, и почему-то называла ее Леночкой. Девочка отвечала односложно, тоже по-русски: да, нет...

Смущенный ее присутствием, Сережа спрятал за спину клетку с попугаем, но тот, будто нарочно, начал хлопать крыльями, кричать резким, неприятным голосом.