|

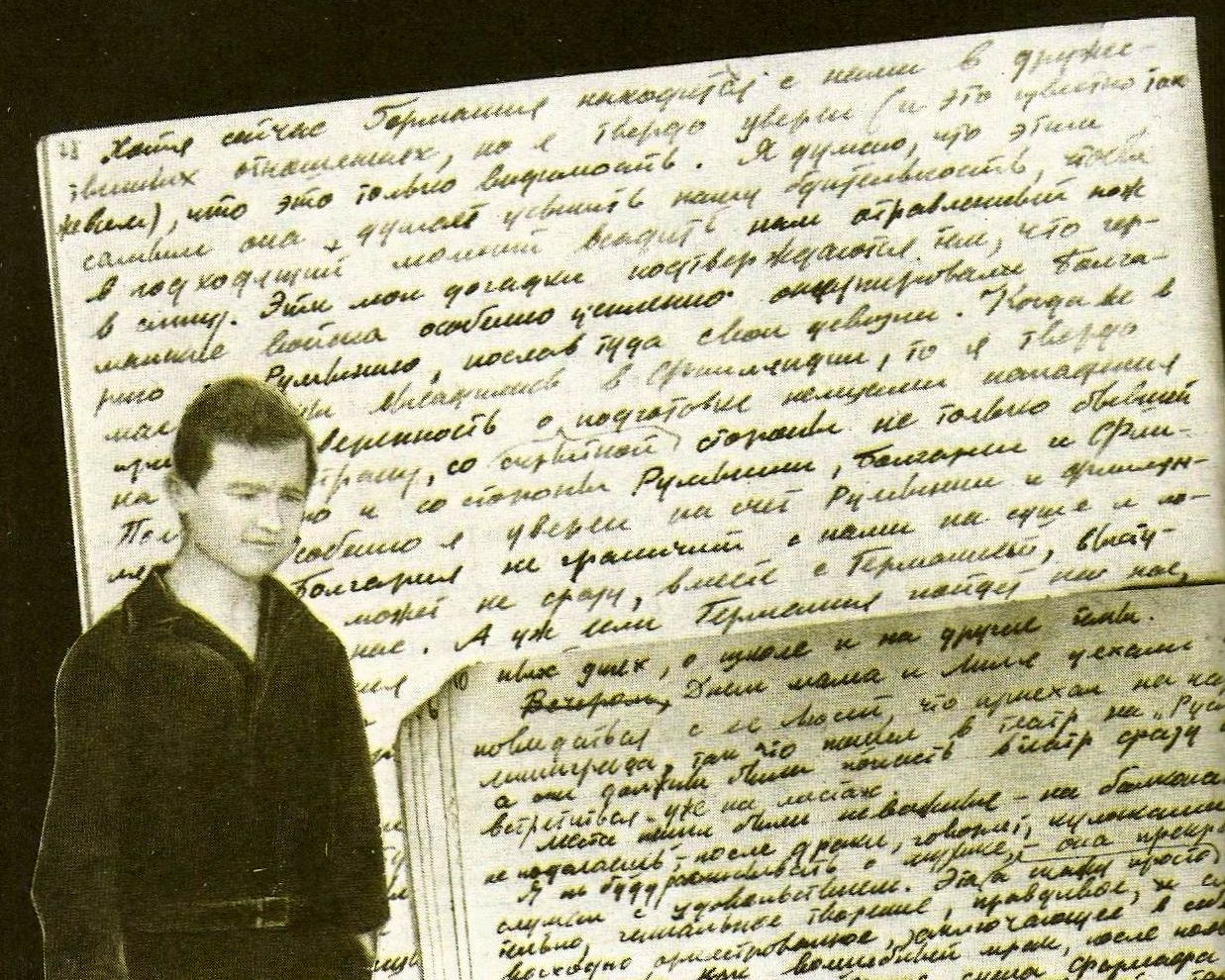

Отрывки из документальной книги рассказывают о жизни мальчишек 30-х годов. Герои книги живут в Москве, в доме на Берсеневской набережной. В этом огромном доме удивительные жильцы - маршалы, наркомы, старые большевики. Правда, дела взрослых почти не интересуют ребят, у которых свои заботы. Но есть среди этих ребят один - Лева Федотов, который много глубже своих друзей понимает происходящее вокруг, размышляет над увиденным и услышанным, анализирует прочитанное. Это все и позволяет ему в дневнике предсказать очень точно начало и ход войны с фашистами. Впрочем, об этом предсказании друзья погибшего Левы узнают только через много лет. А пока идет обычная жизнь, обычная школьная жизнь. |

Надо сказать, что со школой у Левы отношения были не однозначными. Для него решающее значение имели компетентность учителя, его доброта и отзывчивость, уважение к ученику. Он восхищался такими учителями, как Василий Тихонович, Давид Яковлевич, о котором речь будет позже, и новый преподаватель математики Николай Иванович. Николай Иванович работал еще в техническом вузе. На уроках иногда забывал, что мы всего лишь школьники и начинал углубляться в дебри высшей математики. И мы принимали это как должное.

Когда Вике пришлось кончать десятый класс в Чебоксарах, где она работала в госпитале, она ни разу не открыла учебник по математике. Благодаря Николаю Ивановичу ей хватило знаний на весь десятый класс.

...Нины Матвеевны уже и след простыл. Вместо нее к нам пришел новый преподаватель. Он был невысок ростом, весьма солиден по фигуре, с простодушным лицом, которое составляет прямой нос, спокойные и милые небольшие глаза. Урок прошел очень интересно. Николай Иванович, видимо, прекрасно знал свой предмет. На геометрии он впервые выявил ряд наших дефектов. И оказалось, что мы ни черта не помним из прошлогоднего курса.

- Вот вам следы учения Нины Матвеевны, - заметил Мишка Королю и мне.

Николай Иванович сказал, что сначала он должен узнать, проверить нас, а потом уже приступить к курсу девятого класса. Он сравнивал нас с поездом, говоря, что перед тем, как пуститься в путь, следует осмотреть и отремонтировать все вагоны. А то, того и гляди, на половине пути полсостава трахнется под откос...

Если Левка кое-как прощал учителям малоопытность, как, например, Нине Матвеевне, недавно закончившей институт, то был совершенно непримирим к косности, равнодушию и формализму.

Учительница немецкого языка Елизавета Амфимовна "осталась такой же истеричной, крикливой, злобной и придирчивой бестией. А это нам доставляло мало радости", пишет Лева.

Учительница истории Костюкевич. Поражала Левку ее способность начинать и кончать урок сразу, без всякого выражения, без всякого "состояния души":

...Ее способ преподавания - это имена, даты и события. Войдя в класс, она без предисловий приступала к уроку. Рассказывала слабым, немного вялым голосом. Ехидина и упорна, как стадо чертей. Если во время ее рассказа грянет звонок, она не продлевает урок, а кончает его на том же слове, на котором ее звонок застал. Бывает, что она из-за звонка прерывает свой рассказ где-нибудь на полуслове и даже не договаривает его, оставляет класс...

С добрым юмором относился Лева к преподавателю биологии Анне Васильевне, которая впервые познакомила нас с дарвинским музеем, располагавшимся тогда на Малой Пироговке:

...Я зашел за Мишкой, и мы направились в школу, где встретили почти всех членов нашего класса. Дотянувшись пешком до трамвая, мы вползли в 40-й номер и вылезли на (в дневнике неразборчиво) станции. Гурьбой двинулись по какому-то захолустному переулку. Вечер был морозный, холодный, но, к счастью, неветреный, так что нам эта прогулка принесла только пользу. Крутились мы долго, пока не наткнулись впотьмах на заветное здание. И вот перед нами замелькали залы, лестницы, покрытые вековой пылью статуи, чудовища, зеркальные шкафы с чудесами природы и прочие предметы музея, вплоть до профессора, который прочитал нам в одном из залов обширную и завлекательную лекцию об эволюции. Это был солидный старичок, с длинными серыми волосами и с некрасивой узкой бородкой. Шутник он был большой, так что речь его была переполнена веселыми и истинно остроумными выражениями. Благодаря чему мы частенько растягивали рты до ушей...

Потом Левка узнает, что шутник-профессор, этот "чрезвычайно энергичный смертный", и создал дарвиновский музей.

А эта Левина шутливая запись о первой встрече с Анной Васильевной после каникул?

...Она помнила нас и по привычке произнесла несколько веских фраз, после которых мы не должны были, по ее мнению, плохо учиться и плохо вести себя в школе. А потом уже приступила к уроку...

Предельно критичным Лева был к предметам и программам, которые, как он считал, устарели, отжили и которые попросту съедали время, отпущенное человеку на активную творческую деятельность. Лева не просто дорожил своим временем, а страстно дорожил, и негодование его было тоже страстным.

...Ведь сколько раз я сам должен был бросать интересующие меня занятия и дела, в которых я с упоением забывал все, в которых я вырастал, жил, чтобы тратить золотое время на надоедливые занятия, которые мне были совершенно не нужны. С какой жалостью и состраданием, возясь с сухими учебниками, я смотрел на свои остальные, жаждущие продолжения, любимые дела! Разве это образование? Разве при таком отношении к делу и при таком положении можно забрать хоть что-нибудь в голову?

Никогда! Это - тюрьма!!!

Лева ставит три восклицательных знака. И еще - обратите внимание на то, что слово "тюрьма" у Левы - это предел всему: ненужная одежда, ненужные схоластические занятия, бездеятельность, бездуховность.

Читая теперь Левины записи о школе, о преподавании в ней, мы поражались - как же все современно. Нынешняя школьная реформа, преобразование учебного процесса, продиктованные временем, - Левины строки, почти полувековой давности, они ведь об этом!

...Нужно знать многое. Но если эти знания до самой смерти твоей не дадут тебе ничего полезного и не смогут быть помощью твоему основному делу, то они тогда и не нужны!!! Но знать только для того, чтобы держать груз в голове, как пустой балласт, а не иметь возможность применять его - это рабское, тупое преклонение перед наукой. Зачем же тогда человечество имеет лозунг - без практики наука не существует! В школе мы больше получаем такие знания, которые без практики в жизни все равно забываются, а, следовательно, большая часть времени проходит зря... А ведь если бы в школах было все целесообразно и соответствовало здравому изучению только необходимых занятий для всех, а потом изучение нужных и полезных знаний для каждого в отдельности ученика, в связи с его склонностями и взглядами на научную работу... взглядами на будущее и здравому интересу... то разве приходилось бы учителям ставить плохие отметки и драть горло на баловавшихся воспитанников? Не все зависит от учеников, кое-что зависит и от самого построения учебы в школе!..

Я не знаю, смог ли я быть отличным учеником, если бы захотел, или нет. Это решать не берусь, так как свои силы в школьных рамках я никогда еще по-серьезному не пробовал. Я за разносторонние знания только в том случае, когда из всех их можно извлечь пользу, когда они по крайней мере дополняют друг друга и взаимно помогают. Видимые же разносторонние знания, без применения и пользы от них, это не знания, а ... пустота!

- "...Меня часто спрашивают, - писал Левка в другом месте, - ради какого дьявола я не отличник?"

Спрашивали не мы. Потому что среди нас четверых - Левка, Юра Трифонов, Олег и я - отличников не было. Никто из нас не стремился к этому. И лучше всех это объяснил Левка: "Раз я критически отношусь к построению учебы в школе, то я не стремлюсь быть отличником, так как школа не идеал мой и быть отличником не моя гордость и не мое удовлетворение".

Все верно. Нас не все занятия в школе захватывали, чаще - оставляли равнодушными. Какие и по каким причинам, вы уже знаете.

"Я удовлетворен лишь тогда, когда в своих внешкольных делах я достигаю каких-нибудь желаемых успехов", - подвел свой итог Лева. Вторым по достижению "желаемых успехов" оказался Юра, когда занялся писательской работой всерьез. Третьим - я, когда с 3-го курса Института международных отношений перешел в Литературный институт. И начал все заново и тоже всерьез. Олег Сальковский, автор нескольких книг по своей экономической науке и множества статей в центральных газетах и журналах: и он, хотя и позже нас всех, но тоже взялся за перо. Книги Олега стоят у нас с Викой на полке, Юрины книги стоят, и хранится переснятый из журнала "Пионер" за 1938 год листок с единственной публикацией Левы. Все мы опять "соединились" - все четверо. Но теперь с нами и Вика. Между прочим, отличница...

Здесь необходимо рассказать еще об одном, любимом нами, учителе иного толка, иных методов преподавания и общения с нами - это Давид Яковлевич Райхин ("Додик-литератор, гений и новатор", как назвал его кто-то из школьных поэтов). Он вел литературу и попутно занимался с нами русским языком. Как говорится, по доброй воле. Давид Яковлевич не терпел безграмотности. Если после очередного сочинения мы в очередной раз демонстрировали изумляющее человечество "грамматическое бескультурье", он обрушивал на нас серию совершенно бесчеловечных диктантов. Оставался заниматься с нами дополнительно.

Мы с Олегом частенько отсиживали дополнительные "русские уроки". Осень, за окном смеркается, все грамотные давно уже дома, а мы, безграмотные, все сидим в классе и сражаемся с причастными и деепричастными оборотами, двойными согласными, неударными гласными, чередованиями и окончаниями. Что мы! Левка попадался! Пока не приступил к систематическому переписыванию не более и не менее как "Войны и мира", чтобы окончательно покончить с безграмотностью и чтобы выработать стиль, образность, художественность.

Левка переписывал Толстого день за днем. Это же Левка! И день ото дня рос Левкин талант писателя. Из точных и определенных слов Лева добывал более широкий смысл. Качество работы выступало как подлинная художественность. Мысль его шла уже ровным и абсолютно устойчивым потоком. Все и во всем находило свои правомочные места - диалоги, описания природы, юмор, ирония, философские размышления, какие-нибудь напоминания или воспоминания; обращения к "дорогому читателю". Возрастала культура языка, слова, фразы.

Если с Толстым он сражался, упорно переписывая страницу за страницей, то с Гоголем он отдыхал и перешучивался. Гоголь пребывал у Левы в большей чести. Левка с удовольствием пользовался словами гоголевского Ноздрева: "А ты фитюк, братец!", "Ну и скалдырник же ты, как я погляжу!". Произносил с улыбкой и немного протяжно. Зять Мижуев тоже попал под Левино внимание: "Раззятился, как Мижуев!" - почему-то означало, что ты оказал кому-то из девочек особое внимание или даже послал "ЛОТ": на листке бумаги рисовалось красивое сплетение этих букв, начальных в словах "люблю очень тебя". Зина Таранова рассказала нам, что однажды Левка и Юра Трифонов подошли к ней, как к старосте, и заявили, что никогда не женятся, потому что главное в жизни - работа, творчество. Юра к тому времени уже решил стать писателем, не без влияния Левы, конечно.

Мы с Викой недавно вспомнили, как Роза Смушкевич мечтала найти радиолу, под которую мы когда-то, во времена ЛОТов, танцевали. Первая радиола-автомат, которая сама меняла пластинки. Таких радиол в доме было две - у Павлушки, это у Бориса Павлова, и у Розки. Герой Испании летчик Смушкевич и танкист Павлов получили радиолы в подарок. Павлушкина радиола уехала в Минск, когда в Минск с родными уехал и Павлушка. Розкина во время войны была сдана в комендатуру, как была сдана вся радиоаппаратура. После возвращения в Москву Роза хотела радиолу найти, как воспоминание об отце и в память о детстве...

И если уже разговор зашел о танцах, то квартира, где жила Роза, была окнами в средний, Левкин, двор. Имелся и балкон. Мы танцевали летом. Ребята выходили на балкон передохнуть. Я не выходил: боялся, что меня из своего окна заметит Левка, и я буду строго осужден: трата времени, и на что! На танцы! Левка экономил время даже на еде, а тут... Сказано ведь любимым Верди - к будущему нужно стремиться немедленно, не теряя ни минуты. А тут - танцы! Канальство!

Балконные двери открыты, и окна Розкиной квартиры тоже открыты. Светится шелковый абажур-шатер и шелковым голосом поет модный в ту пору певец Вадим Козин свои приморские танго. Под эти танго в счастливые летние времена мы и постигали основы танцев и необходимых при этом почтительных бесед. Первенствовали и в этом и в другом девочки. В особенности Розка, как обладательница почти безостановочной радиолы. Так что в ее квартире нас, не переставая томил Вадим Козин, суровый капитан, полюбивший девушку из маленькой таверны, эмигрант Петр Лещенко и некий Джон Грей - большой повеса... Девочки увлекались платьями с "басочками". "Басочки" - влияние событий в Испании. А вообще наши девочки одевались настолько просто, что Галка Иванова, например, носила юбки, перешитые из брюк ее братьев, а ботинки донашивала младшего из них - Анатолия. Правда, была у нее гордость - кофта с жабо, но... с чернильными пятнами.

Как это Роза не угодила в Левин дневник вместе с радиолой и танцами! Сама-то Роза угодила. Собственно, дневник и обрывается 23 июля 1941 года на записи о том, как мы трое - Лева, я и Роза - сидим во дворе нашего дома в ожидании очередного налета фашистских самолетов на Москву. Больше к дневнику Лева не прикоснулся.

...Мы присели на лавку, не зная, на что убить время. Возле нас копошились малыши, которые чего-то сооружали из богатства песочной горы.

- Подождем тревогу здесь! - сказал Михикус.

- Да почему ты уверен так в ней? - сказала наша собеседница.

- Наивное дите! - усмехнулся Мишка. - Вот когда полтонны металла трахнет тебе на голову из немецкого самолета, тогда вспомнишь мои слова.

- А как ты думаешь, будет тревога? - спросила испуганная Розалия меня.

- Будет, - ответил я. - Можешь быть совершенно спокойной. Не только тревога, но и налет также неминуем...

Это и есть самые последние слова Левы, в самой последней тетради его дневников...

По сути, Левка был человеком очень застенчивым, зажатым. Любая обширность общения, принародность, что ли, отпугивали его, замыкали. Он раскрывался в дневнике и среди друзей и делал это в полный объем своего характера. А "на людях", в классе даже, часто страдал от этой вот застенчивости, зажатости, что, без сомнения, понимал и Давид Яковлевич.

И вот теперь вернемся к Левке и Давиду Яковлевичу, к тому, что однажды произошло у нас в классе 21 декабря 1940 года и позже.

...Сегодняшний день был для меня одним из самых тяжелых и страшных, которые я только переживал на своем пути. К несчастью, то, что привело меня в неописуемое тревожное состояние, еще не окончилось. У меня даже нет особого желания и рассказывать об этом много. Дело началось с урока литературы - Давид Яковлевич выбрал меня, чтобы я читал в классе роль Кулигина в "Грозе" Островского. Я напрямик отказался, тем более что с роли Кулигина и начинается пьеса. Для меня это было непростой работой, потому что, когда я выступаю перед многими, у меня отнимается язык, я теряюсь и не могу выдавить из себя ни одного слова. Учитель сказал, что если через две минуты я не начну читать, он уйдет из класса.

Я хотел было начать, но не имел силы воли открыть рот. Что я мог сделать с этой слабостью? (Вот вам Левка. Вот вам джиу-джитсу, напряженные скулы и сжатые кулаки и при этом полная обнаженность, ранимость, незащищенность. - М. К,). Давид Яковлевич покинул класс. Я был полностью уничтожен. Потом я узнал, что он отказывается от нашего класса. Я знал, что Давид Яковлевич потому так упорно добивался моего выступления, так как думал, что я из-за гордости упрямствовал. (На этот раз Лева ошибался - Давид Яковлевич боролся за него самого. - М. К.). А зачем мне это? К чему мне эта гордость? Я был самым несчастным человеком. Из-за меня класс лишался лучшего преподавателя. Но я знал, что никакого преступления в моем отказе нет, что я просто не мог побороть свою моральную слабость. Что не упорствовал из-за какого-то дурацкого принципа, который мне совершенно не был нужен. Я не могу выступать, я теряюсь, меня смущает и сковывает мысль о том, что множество людей таращат на меня свои зрачки!

Отыскав Давида Яковлевича в школе, я постарался объяснить ему причину моего молчания. Он серьезно отнесся к моим словам и убедительно просил меня понять, что он не мог оставить меня в стороне, что он не мог махнуть на меня рукой и просто-напросто передать роль другому. Нас прервал звонок. И я вернулся домой. Я ругал и проклинал себя на чем свет стоит, но я был несчастен, как никогда. (Давид Яковлевич сказал нам с Викой уже теперь, что он прочел Левин дневник и, конечно, он прочел про все эти Левины страдания. Но что делать - таким был наш воспитатель по литературе. И таким мы его и любили. - М. К.). Я был растерян, расстроен, мне нужно было отправляться к Модесту Николаевичу, а затем - к Виоле. У меня трещала голова от всего этого. Я не знал, что мне делать.

Я встретил на улице Мишку, который мне сказал, что Давид Яковлевич не придет в наш класс, пока я не начну читать. Он слышал, как об этом говорят.

- Вся школа уже об этом знает, - сказал Стихиус весело. - О тебе, братец, говорит вся Европа. Гордись.

Я уныло слушал эти слова - гордись! А чем? К чему мне это все!..

23 декабря.

Сегодня я чувствовал себя на уроках, как не в своей тарелке. Николай Иванович спросил меня по геометрии. Я стоял у доски как дурак и ни на что не мог ответить. Я ощущал такую душевную и физическую слабость, что считал себя счастливейшим человеком, когда получил "плохо", но зато сел на место. Потом я осознал уже и чудовищность этой отметки, которую я заработал перед самым Ленинградом, перед концом четверти. И я решил во что бы то ни стало исправить ее. После уроков я договорился с Давидом Яковлевичем, что, ввиду его надежды на мое удачное исправление роли, попробую прочесть. Он сказал, что придет на урок. Я наконец-то успокоился...

Бедняга Левка. Как же он исстрадался из-за этого Кулигина. Мне Левку сейчас так жаль, как будто бы все вернулось и вновь повторяется. А я его тогда весело утешал "всей Европой" и других слов у меня не нашлось.

25 декабря.

...Придя сегодня в школу, я первым делом постарался устроить так, чтобы Давид Яковлевич во что бы то ни стало явился к нам на урок. Давид Яковлевич спрашивал как ни в чем не бывало, - все сгруппировались у доски и я, поборов самого себя, приступил к чтению. Потом я освоился, и все пошло благополучно. По крайней мере я остался рад, что все так хорошо кончилось...

На следующий день в комсомольской комнате Левка будет рисовать новогоднюю стенгазету. Нарисует две улыбающиеся рожи, потом уже под самый Новый год уедет в свой любимый Ленинград. И будет счастлив там, как никогда!

А в начале июня 1941 года сделает в дневнике еще одну запись о Давиде Яковлевиче. То был день начала устного экзамена по литературе. Когда мы все, еле дыша, водрузились за парты, в ожидании (боже мой) вызова к столу, вошедший Давид Яковлевич подшутил: "Ну, грешники, - сказал он, мило улыбаясь, - пока все еще живы, затягивайте молитву! И молитва для вас есть подходящая: пронеси, господи, гнев царя Давида и даруй нам всю кротость его!.. Начинайте, смертные!" И смертные начали, заголосили, чем привели в некоторое замешательство любимого учителя. Открылась дверь в класс, и дежурный по школе поинтересовался: "У вас что здесь?" "Молебствие", - серьезно ответил Витаська Бойко...

В коллажах И. Панкова и А. Крупникова использованы фотографии А. Задикяна.

____________________________________

Источник: журнал "Пионер" 1980-е