12:33 Федор Кнорре. Рассказ "Ложь" | |

Каждый

В магазине, пока Лева с Юрой занимались покупками, самый меньший из ребят, Сенька, прижимаясь носом к стеклянному прилавку, занимался подробным осмотром всех сортов конфет. В кулаке у Левы оставалось еще шестнадцать рублей с мелочью сдачи, и все было уже куплено. Если бы Сенька стал просить купить конфет, Лева сумел бы ему грубовато ответить напрямик: "Ишь ты, ловкий! На свои покупай".

Выйдя на улицу, они все сосали конфеты. Сеня одной рукой придерживал мелкий карман своей курточки, набитый леденцами, а другой бережно прижимал к груди две жестянки с крабами. Изнемогая от желания услужить, он все время повторял: "Давай я еще чего-нибудь понесу... мне не тяжело ни капли!.." Они расстались у ворот. Через минуту Лева, вываливая покупки на стол в кухне, говорил матери, хлопотавшей у плиты с озабоченным лицом:

На душе у него было очень противно, когда он это говорил. Единственно, что могло бы немного поддержать его, – это если бы мать начала проверять, что сколько стоит. Тут была бы все-таки борьба, опасность, надо было бы выкручиваться, и можно было бы даже почти совсем искренне обидеться, что его подозревают... Но мать, не оглядываясь, распахнула дверцу духовки и окунулась, держа в руке зажженную лучинку, в пахнущий горячим тестом и капустой пар. Она вся была поглощена волнующим моментом рождения пирога. Ей было вовсе не до сдачи. Лева уныло поплелся в комнаты, раздумывая о том, что надуть человека, который тебе верит, мало того что стыдно, но как-то вовсе и не интересно. Фу, нехорошо!.. Хоть бы сказала: "Положи, потом проверю". Все-таки легче было бы. А то: "Положи в сумочку".

Гости пришли все сразу, видимо, с какого-то заседания, откуда их зазвал к себе Ефрем Ефимович. Дверь в столовую закрыли, и Лева прислушивался к тому, как там двигают стульями, негромко посмеиваются, разговаривая, и мать гремит тарелками, второпях накрывая на стол уже при гостях. Потом усталый мамин голос просительно пропел за дверью:

Лева уселся на диван в отцовском кабинете. Несколько раз дрыгнув ногами, он раскачался, подпрыгивая на тугих пружинах, и, взлетев кверху, перевернулся, оставшись лежать плашмя, прижимаясь лицом к прохладной клеенчатой обивке. За закрытыми дверьми столовой смеялись, звенели посудой, говорили, перебивая друг друга. По голосу отца Лева сразу узнал, что тот слегка подвыпил, как раз столько, чтобы стать немного говорливее и откровеннее, чем обычно.

Лева, улыбаясь, вслушивался в голоса и теперь узнавал уже всех: и заместителя управляющего Красильникова и инженера Сырцова. Теперь ему все разъяснилось: отца посылают, вернее, он сам вызвался ехать работать из канцелярии управления на шахту. Они с мамой, конечно, тоже поедут. Все в левиной жизни будет теперь другое: местность, дом и двор, школа, товарищи... Вот какая, значит, перемена назревала в их жизни! На трудное дело всегда посылают самых лучших. Ясно, что и отца послали... Сердце у Левки тревожно и радостно билось. До чего же хотелось ему сейчас заглянуть в комнату, где все тянулись поздравлять отца!.. До чего хотелось бы ему увидеть недавнее заседание, откуда все эти люди пришли к ним на квартиру.

Он живо представил себе большой строгий кабинет. Самый крупный работник, которого он в жизни видел своими глазами, был первый секретарь райкома. Поэтому он сейчас же представил себе, что именно секретарь райкома встает и говорит: "Товарищи, нам нужно самых энергичных и лучших людей бросить на шахты, чтобы побольше давать уголька на-гора. Кто хочет взяться за это трудное дело, прошу сделать шаг вперед!" И Лева видит, как несколько человек во главе с папой отделяются от других и все разом делают четкий шаг вперед. И секретарь райкома обнимает папу, целует его и говорит: "Ефрем, на тебя я всегда надеялся! Вперед, Ефрем!" Секретарь очень похож на Чапаева, и Лева чувствует, что слезы гордости щекочут ему горло...

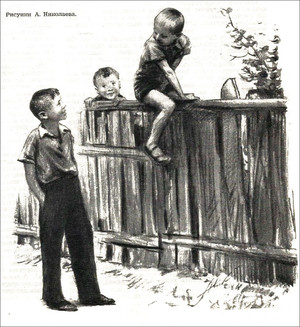

Ах, если бы самому дожить поскорее до такого момента, когда его позовут на какое-нибудь почетное, замечательное дело, когда он сам сможет так же бесстрашно и спокойно шагнуть вперед, чувствуя у себя за спиной восторженный шепот голосов – мамы, отца, Юрки с Сенькой и... одной малознакомой девочки, Тамары, встречая которую он проходит всегда задрав нос, посвистывая и шаркая подошвами, чтобы она не догадалась, до чего она ему кажется прекрасной... Он уже не мог больше усидеть на месте. Проскользнув через кухню, он выскочил за ворота, не обращая внимания на толчки и повизгивания налетевшего на него с разгона Полкашки. Сеня с Юрой, заслышав скрип левиной калитки, сейчас же снова по пояс вскочили над забором, как два сторожевых Петрушки.

"Ах, да, была эта история с конфетами!" – вспомнилось Левке, и он даже поморщился, до чего некстати сейчасбыло это стыдное воспоминание. Ему снова представился отец на заседании... а в это самое время Левка, как низкий воришка, как подлец, утаивал у отца сдачу от крабов и судака в томате... Тьфу, как тяжело и неловко на душе!.. Левка повалился на разостланную на полу вытертую шкуру белого медведя и сделал страшную гримасу отвращения к самому себе. Теперь ему уже почти хотелось реветь от стыда. Потом он придумал все-таки кое-что, и лицо его прояснилось. Он вполз под шкуру, просунув руки в рваную на лапах суконную подкладку. Когда отец придет в кабинет, а он придет обязательно за папиросами своей набивки, Лева встанет на четвереньки и, рыча по-медвежьи, пойдет на отца. Так у них бывало уже не раз. Отец обязательно спросит: "А-а, к нам медведь забрался! Надо сходить за ружьем, наверное, он натворил чего-нибудь"...

А Лева медвежьим голосом ответит: "Натворил!" "Корову нашу зарезал?" – грозно спросит отец. Медведь зарычит и отрицательно замотает головой. "Медведь мед из нашего улья сожрал?" Медведь снова отрицательно порычит. Тогда отец спросит: "Так, может быть, медведь двойку схватил в школе?" На это сегодня медведь скажет: "Папа, медведь на сдачу купил мальчишкам конфет и с ними вместе съел"... И после этого пускай отец рассердится или будет его при всех высмеивать несколько дней – все равно, он признался, и худшее будет уже позади. Лежать под толстой, пахнущей нафталином шкурой было жарковато, а отец все не шел. Из столовой по-прежнему доносился через дверь оживленный говор. Лева начал слегка подремывать и пришел в себя только от звука близко разговаривающих голосов. Шурша набитыми папиросами, которые он накладывал в коробку, чтобы отнести гостям, отец что-то раздраженно говорил вполголоса. Мать тоже вполголоса, торопливо – видно, гостей оставлять надолго одних было неудобно – спрашивала:

– Конечно, хлопотно, и квартиру жалко, – сказала мама. – Хорошая больно квартира. Да разве в квартире вся жизнь?.. А так я даже рада, честное даю тебе слово, рада... День отъезда быстро приближался. Не кто иной, как Кузька, вскочил однажды через окно на висячую лампу и, вцепившись в шелковый абажур, раскачивался по всей столовой, хлопая крыльями. Он любил вскакивать на стол и мог прямо из-под руки выклевать печенье или, стуча клювом, начать нахально прибирать прямо с тарелки зеленый горошек, а когда его выгоняли, кудахтал не с глупым куриным испугом, а с громким возмущением и через минуту возвращался, полный энергии и самонадеянности, на прежнее место, откуда его только что прогнали. И вот теперь ему грозила смертельная опасность. Как можно допустить, чтоб приятель Кузька угодил в куриную лапшу наравне с безмозглыми толстухами-молодками?

Накануне самого дня отъезда, когда в доме не осталось ничего нетронутого, кроме одного стола и постелей, по полу валялась солома, которую никто не подметал, и пахло свежим деревом от упаковочных ящиков, Лева, слонявшийся как чужой по опустевшим комнатам, улучил момент, подманил строптивого Кузьку и, разом схватив его обеими руками, с силой сунул себе под полу куртки. Кузька клевался и скреб лапами, а Лева изо всех сил придавливал его локтем, у всех на виду неторопливой походкой проходя через двор. Сенька и Юрка дожидались на улице. Все втроем они побежали к Вальке Конькову. Ребята то и дело по дороге заглядывали Леве под полу, не задохся ли петух.Кузька был жив и полон сил настолько, что, едва ему приоткрывали голову, начинал брыкаться и старался клюнуть кого-нибудь в руку. Валька, хмурый парень лет двенадцати, самый старший из всей компании, отворил им калитку. "Принесли?" – спросил он коротко и, привязав Кузьку за ногу, пустил в дровяной сарай.

Когда наступил самый отъезд, Лева уже не грустил, не думал, не чувствовал ничего. Он был ошеломлен, целиком подавлен суматохой, происходящей во дворе и в доме. На грузовик наваливали ящики с багажом. Отец нервным голосом кричал по телефону из пустой комнаты насчет легковой машины. Пять кур, зажаренных на дорогу, не успели остынуть и проветривались на подоконнике, прежде чем быть завернутыми в бумагу. Было странно, что дом весь стоит пустой, а кухня жарко натоплена и там пахнет жареным, как будто сейчас придут гости и все сядут обедать. Чувствуя себя никому не нужным человеком, Лева, давным-давно одетый, застегнутый на все пуговицы и в калошах, несмотря на то, что было сухо, стоял в сторонке, наблюдал за укладкой вещей на машину.

О Леве, кажется, совсем позабыли, а грузовик уже готовился уезжать на станцию. Наконец Лева подошел поближе и спросил: – Я без Полкана не поеду! – сказал Лева тихо, чувствуя, что у него замирает под ложечкой.

До прихода поезда оставалось немного больше часа. Потом немного меньше часа, потом чуть больше получаса, и затем время побежало вдруг очень быстро, и уже дежурный вышел на платформу, зевнул и сказал: "Сорок восьмой уже вышел, будет через двенадцать минут". Всего двенадцать минут, а Лева все еще был один на станции и то ходил смотреть на часы, то выбегал на крыльцо посмотреть, не покажется ли машина из города. Делать ему было совершенно нечего, даже ящики, привезенные на грузовике, давно уже куда-то унесли. Больше всего его волновала мысль, что надо будет покупать собачий билет для Полкана, а около кассы стоят, столпившись, человек десять, и папа, может, не успеет взять билет. А может, Полкашку посадят в товарный вагон, где будут одни ящики и чужие люди и он будет там тосковать один и думать, что его предали и бросили?

В двадцатый раз выскочив на крыльцо станционного здания, выходившее на площадь, Лева чуть не вскрикнул от радости: синяя "Победа", плавно заворачивая, уезжала обратно, а папа с двумя провожавшими его товарищами и мамой, с чемоданами и свертками в руках, громко разговаривая, торопливо поднимались по ступеням. – Папа, где Полкашка?.. Оставили? – спросил Лева, чувствуя, что у него холодеет кожа на щеках. Он почти бежал по залу ожидания следом за отцом и заглядывал сбоку в его лицо – в это нехорошее, фальшиво-добродушное, непроницаемое лицо взрослого человека, свысока обманывающего маленького.

Леве стало трудно дышать, трудно выговорить слово, и в то же время ему было необходимо сказать что-нибудь самое ужасное, оскорбительное, восстать против несправедливости отца, который его обманул, бросил друга – лохматого, преданного до гроба Полкашку... И все, что он слышал, лежа под медвежьей шкурой, все, что лежало тяжелым камнем у него на сердце с самого того дня, слилось вместе в чувство, близкое к ненависти. И глядя снизу вверх отцу в лицо, он раздельно выговорил: Это было так нелепо, что все замолчали, а мать слегка ахнула.

Пассажиры оборачивались на них, и Лева сам не знал, куда и зачем он рвется, потому что все время понимал, что идти ему совершенно некуда и ехать все равно придется. Сцена получилась безобразная, и по лицу отца Лева вдруг ясно увидел: тот что-то понял, где-то мелькнуло в глазах у него неясное сознание, что не в одном Полкане дело, что в его отношениях с сыном случилось нечто гораздо более важное и непоправимое. И как раз в эту минуту на привокзальной площади, на всем скаку вылетев из-за поворота, появился Полкашка с длинным обрывком шнурка на ошейнике. Он мчался, опустив голову к земле и не глядя по сторонам, так что увидел Леву и Ефрема Ефимовича, только совсем близко подбежав к крыльцу. С восторженным лаем облегчения он кинулся на ступеньки, наступил на шнурок и беспомощно перекувыркнулся, скатившись по ступенькам вниз, но сейчас же снова как сумасшедший, бросился вверх, точно вырывался из волчьих зубов. Лева присел на корточки, схватил его поперек живота в обнимку и поднял, повторяя только: "Полкашка... Полкашка!.." – и прижимая его к себе так, что у того выпучились глаза и натужился живот. И тут Лева вдруг заревел вслух так, как не плакал еще ни разу с тех пор, как был маленьким, три года назад. Странное дело: именно в этот момент левин папа не только не рассердился, но вдруг успокоился в одно мгновение и, как будто все так и надо было, сказал: Так они и побежали все вместе через зал ожидания к платформе: отец впереди, Полкашка на руках у Левы – с бессильно мотающимися лапами, с длинным высунутым языком, которым он все пытался лизнуть Леву и готов был, наверное, в эту счастливую минуту облизать весь свет...

Когда поезд далеко уже ушел от станции, за окнами вагона побежала ровная степь, и в глубокой синеве сумерек замелькали редкие огоньки. Полкашка, измученный передрягами прошедшего дня, спал под столиком за чемоданами, а Лева лежал, уткнувшись лбом в стену, покачиваясь на пружинах дивана. Отец пил чай, долго мешая ложечкой, шуршал пергаментной бумагой, чавкал и что-то говорил маме. Потом сказал: "Левка, не спишь? Хочешь курицы кусочек?" Рисунки А. Николаева | |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |